Canadianiser l’Ouest

Dans les années 1870 et au début des années 1880, le gouvernement canadien prend le contrôle de l’Ouest et jette les bases d’une nouvelle société. La Police à cheval du Nord-Ouest, une force paramilitaire, fait respecter les lois et la souveraineté du Canada dans la région. Les arpenteurs du gouvernement mesurent et dressent des cartes du territoire, tandis que des scientifiques évaluent ses ressources.

Le plus grand défi du gouvernement : construire un chemin de fer transcontinental, une condition posée par la Colombie-Britannique pour intégrer la Confédération en juin 1871. Le rêve devient réalité, mais le coût humain et financier est considérable.

Un train, d’un océan à l’autre

Les conservateurs de sir John A. Macdonald remportent l’élection de 1878 sur la promesse d’une « politique nationale » fondée sur l’achèvement d’un chemin de fer transcontinental. Le nouveau gouvernement donne son aval au Canadien Pacifique et lui accorde un généreux soutien financier. Devant l’ampleur de la tâche, l’entreprise frôle la faillite à maintes reprises. Fait ironique, c’est l’Américain William Cornelius Van Horne qui supervise la construction de ce chemin de fer « entièrement canadien » qui traverse 5 000 kilomètres de forêts, de prairies et de montagnes. La voie ferrée est achevée le 7 novembre 1885 quand le directeur du Canadien Pacifique, Donald A. Smith, plante le dernier crampon à Craigellachie, en Colombie-Britannique.

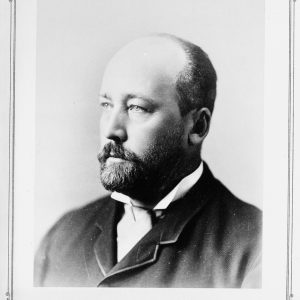

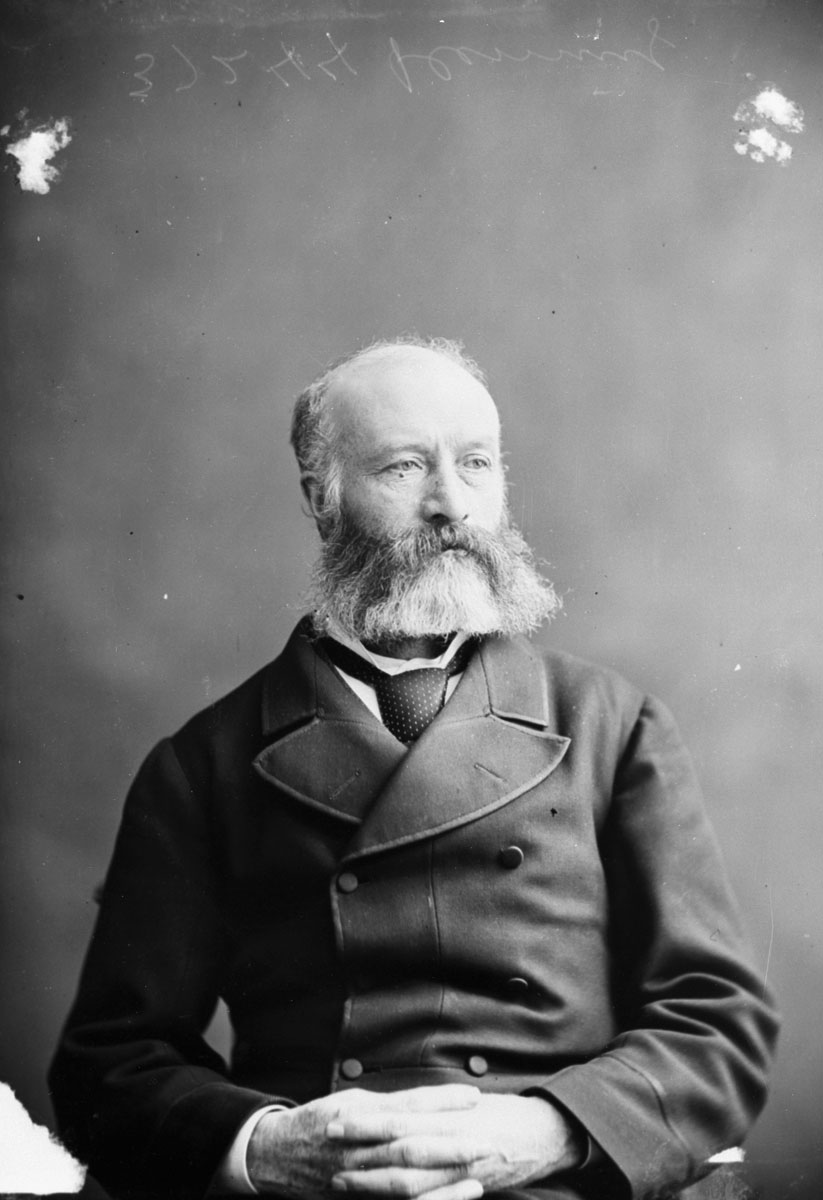

Portrait de William Cornelius Van Horne, directeur général du Canadien PacifiqueWilliam Notman & Son, 1886

Portrait de William Cornelius Van Horne, directeur général du Canadien PacifiqueWilliam Notman & Son, 1886

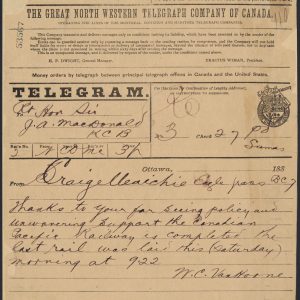

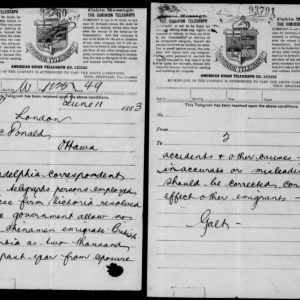

Bibliothèque et Archives Canada, C-008549 Télégramme au premier ministre sir John A. Macdonald annonçant l’achèvement du chemin de fer7 novembre 1885

Télégramme au premier ministre sir John A. Macdonald annonçant l’achèvement du chemin de fer7 novembre 1885

Bibliothèque et Archives Canada, MG26 A

Transcription L’honorable Donald A. Smith enfonçant le dernier crampon, à Craigellachie, en Colombie-BritanniqueAlexander Ross, 7 novembre 1885

L’honorable Donald A. Smith enfonçant le dernier crampon, à Craigellachie, en Colombie-BritanniqueAlexander Ross, 7 novembre 1885

Bibliothèque et Archives Canada, C-003693

Le dernier crampon

En 1885, le gouverneur général du Canada, lord Lansdowne, offre à William Cornelius Van Horne ce « dernier crampon » cérémoniel en argent.

La montre de sir John A. Macdonald

La Montreal Watch Case Company offre cette montre en or au premier ministre pour le féliciter d’encourager l’industrie canadienne avec sa « politique nationale ».

Construire le chemin de fer

Entreprise colossale, la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique nécessite des milliers de travailleurs.

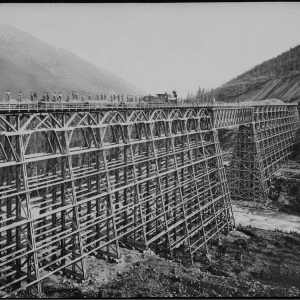

Les travailleurs suivent un ordre établi. Les arpenteurs délimitent d’abord le tracé de la voie ferrée. Puis, les équipes de construction dégagent et aplanissent le sol, recourant parfois au dynamitage. Ils installent les rails sur des terrains marécageux, au-dessus de rivières et autour de montagnes. Ils construisent aussi d’énormes tréteaux pour ériger des ponts permettant de franchir vallées et gorges.

Les travailleurs du chemin de fer

La plupart des travailleurs du Canadien Pacifique viennent d’Europe, des États-Unis et de l’est du Canada. Quelque 15 000 Chinois participent à la construction en Colombie-Britannique.

Cette main-d’œuvre empoche de 1 $ à 2,50 $ par jour, sauf les Chinois qui reçoivent entre 0,75 $ et 1,25 $. Leurs conditions de travail sont excessivement dangereuses. Plusieurs perdent la vie lors d’accidents de dynamitage, de glissements de terrain et de chutes. Chargé du recrutement pour le Canadien Pacifique, Andrew Onderdonk estime que trois travailleurs chinois périssent pour chaque kilomètre de voie ferrée installée dans le canyon du Fraser.

Des ouvriers chinois du Canadien Pacifique travaillant dans les montagnesErnest Brown, 1884

Des ouvriers chinois du Canadien Pacifique travaillant dans les montagnesErnest Brown, 1884

Bibliothèque et Archives Canada, C-006686B Pont du Canadien Pacifique surplombant le ruisseau Mountain, en Colombie-BritanniquePhotographe inconnu, vers 1885

Pont du Canadien Pacifique surplombant le ruisseau Mountain, en Colombie-BritanniquePhotographe inconnu, vers 1885

Bibliothèque et Archives Canada, PA-066576 Télégramme du diplomate canadien sir Alexander Tilloch Galt au premier ministre sir John A. Macdonald11 juin 1883

Télégramme du diplomate canadien sir Alexander Tilloch Galt au premier ministre sir John A. Macdonald11 juin 1883

Bibliothèque et Archives Canada, MG26-A

Transcription

Relier le Canada

Une fois le chemin de fer transcontinental canadien terminé, en 1885, le Canadien Pacifique relie Port Moody (sur la côte du Pacifique) à Montréal, puis les compagnies Grand Tronc et Intercolonial connectent Montréal à Halifax.

Cette présentation offre un aperçu de la construction et des débuts de la liaison transcontinentale du Canada à la fin du 19e et au début du 20e siècle.

L’équipement d’arpentage

Les arpenteurs utilisent des théodolites réitérateurs et des tachéomètres pour délimiter le tracé du train transcontinental dans les années 1870 et 1880.

La construction du chemin de fer Canadien Pacifique

Écoutez Wong Hau-hon, un travailleur du Canadien Pacifique, raconter un tragique accident de construction.

(Dramatisation, 1 min. L’extrait suivant contient du contenu sensible et pourrait ne pas convenir à certaines personnes.)

Transcription :

On utilisa de la dynamite pour faire sauter une grotte. Des 20 charges posées et allumées, seules 18 explosèrent. Cependant, le contremaître blanc, pensant que toute la dynamite avait explosé, commanda aux travailleurs chinois d’entrer dans la grotte afin de poursuivre le travail. C’est à ce moment précis que, tout à coup, les deux charges restantes explosèrent. Des corps de Chinois furent projetés comme s’ils avaient été tirés d’un canon. Le sang et la chair se mêlaient dans une horrible bouillie. À cette occasion, 10 ou 20 ouvriers ont été tués.

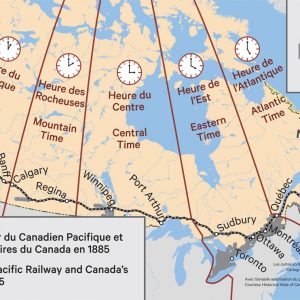

À l’heure de Sandford Fleming

Les activités du Canadien Pacifique nécessitent des horaires précis et fiables. Mais jusqu’au milieu des années 1880, chaque ville établit son heure selon des observations locales du soleil. Dans un tel contexte, coordonner le transport ferroviaire relève de l’exploit. Sandford Fleming, ingénieur en chef du Canadien Pacifique, propose de diviser le monde entier en 24 fuseaux horaires. Le système international d’heure normale de Fleming entre en vigueur le 1er janvier 1885 et est aujourd’hui utilisé partout dans le monde.

Portait de Sandford Fleming

Photo au haut de la page:

L’honorable Donald A. Smith enfonçant le dernier crampon, à Craigellachie, en Colombie-Britannique

Alexander Ross, 7 novembre 1885

Bibliothèque et Archives Canada, C-003693