Le nom de notre pays et l’identité des gens qui y vivent ont une histoire à la fois remarquable, amusante et franchement appropriée.

En 1535, lorsque l’explorateur français Jacques Cartier entre dans le golfe du Saint-Laurent, il entend de la bouche de ses guides autochtones un mot qu’il transcrit comme suit : « Canada ». Pour ses guides, le mot désigne une « ville », un « village », une communauté. Ils l’orientaient plus spécifiquement vers Stadaconé, où se trouve aujourd’hui la ville de Québec. L’explorateur, cependant, saisit ce mot non seulement pour désigner une ville particulière, mais plutôt pour désigner l’ensemble de la région et les gens qui l’habitent. Il les appelle « Canadiens » et « Canadians ». Le moment a été recréé, avec une touche d’humour, dans une vidéo de la série Minutes du patrimoine en 1991.

De cette rencontre est né un nom qui, des siècles plus tard, représente toute une nation. Réfléchir à ce que signifie être « Canadien », de la perspective de l’histoire ancienne du Canada, nous invite à confronter ce récit de fondation enchevêtré. Comme le pays lui-même, le terme « Canada » est né dans la confusion. Issu d’une mauvaise communication interculturelle, refaçonné par les rencontres coloniales, il n’a cessé d’être redéfini. Réfléchir à ce mot, c’est faire face à une histoire plus large, elle aussi marquée par l’ambigüité, par l’appropriation, par la réinterprétation et par la transformation.

L’acte colonial de nommer

Dans les faits, Jacques Cartier n’était probablement pas le premier Européen à entendre ou même à utiliser ce nom. Des pêcheurs et des baleiniers espagnols, portugais, français et anglais fréquentaient les eaux du Saint-Laurent bien avant les voyages de Cartier. Ce dernier semble d’ailleurs avoir compris que le terme était utilisé pour une désignation plus spécifique. Dans les notes linguistiques qui concluent son récit de voyage, il note en effet qu’« ils appellent une ville Canada ». Néanmoins, il utilise le terme pour désigner le pays et sa population en général. Le nom et l’identité nationale ont pris racine dans cette rencontre.

Or, cette appropriation de sens va de pair avec une violence contre le peuple qui a enseigné ce mot à Jacques Cartier. Lors de son précédent voyage, il avait capturé les deux jeunes Autochtones qui lui servent de guides en 1535, Taignoagny et Domagaya. On tend à se souvenir de Cartier et de son équipage pour leur courage en tant qu’explorateurs, mais ils étaient aussi indéniablement des agents de la colonisation. Ils ont enlevé des personnes contre leur gré, ont fait fi des différences culturelles, et ne se sont pas gênés d’imposer des noms à des lieux et à des peuples. Ainsi, le nom « Canada » contient en lui un enchevêtrement de curiosité et de conquête, de découverte et de cruauté.

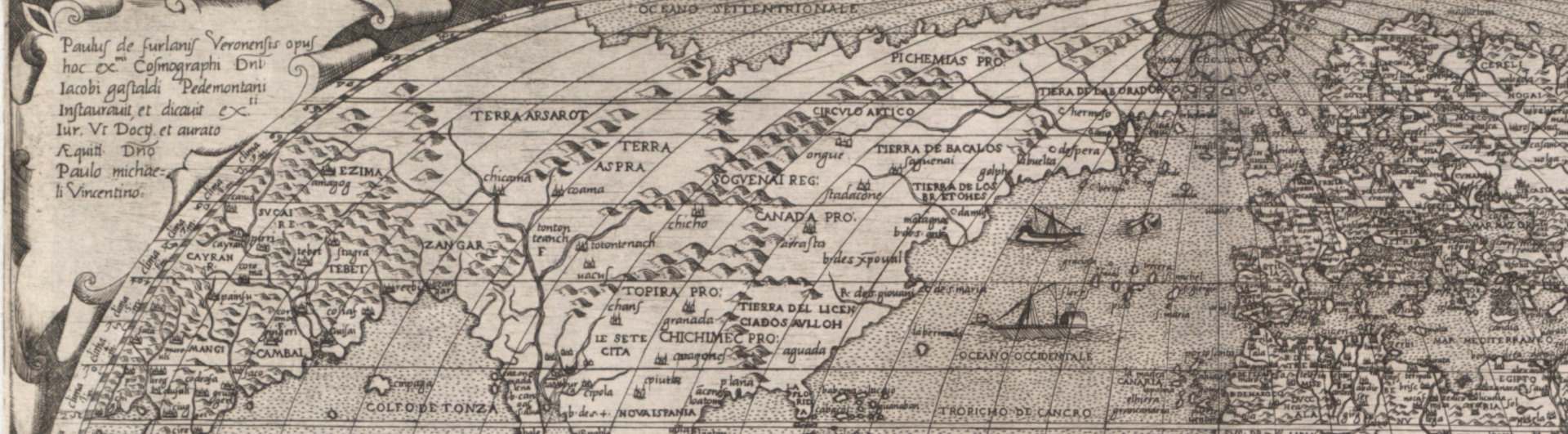

Détail d’une carte de 1560 par le cartographe italien Paolo Forlani, qui a été le premier à faire figurer le nom « Canada » sur une carte imprimée.

Bibliothèque et Archives Canada, G3200 1560.F67 H3

De l’Autochtone au Français, du Français à l’Anglais

Au début du 17e siècle, la tragédie transforme la région. Les gens qui habitaient le territoire, que Jacques Cartier avait appelés « Canadiens » et que les archéologues d’aujourd’hui désignent comme Iroquoiens du Saint-Laurent, se sont dispersés sous l’effet d’épidémies, de changements climatiques et de guerres. Des variantes du mot « kanata », subsistent pourtant encore aujourd’hui dans les langues mohawk et wendat, avec le sens de « village ». C’est un rappel que les sociétés et les cultures autochtones ont persisté malgré les bouleversements coloniaux.

À l’époque de Samuel de Champlain, on utilisait le mot « Canadien » non pas pour désigner la descendance des Iroquoiens du Saint-Laurent, mais plutôt les Mi’kmaq de Gaspé, qui n’ont aucun lien culturel avec eux. De telles erreurs d’application sont typiques des explorateurs européens, qui ont généralement manqué de discernement dans leurs applications de noms autochtones à de nouveaux territoires et peuples.

Par la suite, le sens du mot « Canadien » change encore. Au milieu du 17e siècle, les colons français commencent à s’approprier ce nom. Au départ, il s’agissait d’un simple adjectif géographique : le territoire canadien, le climat canadien, les produits canadiens. Mais peu à peu, le terme devient un marqueur d’identité. Un « Canadien » était désormais un colon français ayant vu le jour dans la colonie ou y résidant depuis longtemps, qui se distinguait des personnes nouvellement arrivées de France. Un nouveau sentiment d’appartenance se dessine, ancré dans les réalités de la vie coloniale. Cette appropriation du nom coïncide avec son abandon en tant qu’identifiant pour les groupes autochtones.

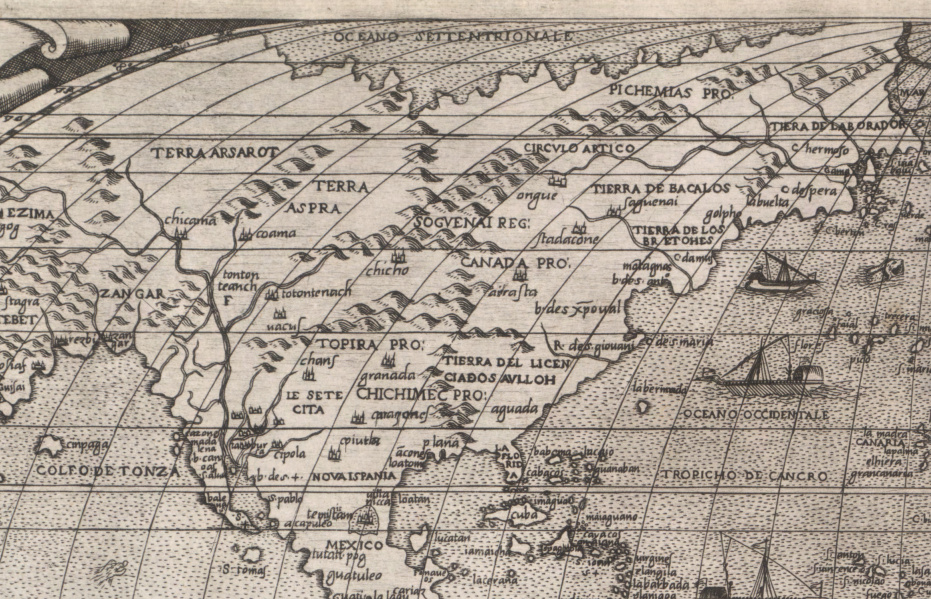

Gravure intitulée « Canadien en raquette allant en guerre sur la neige » tirée de Histoire de I’Amérique septentrionale par Bacqueville de la Potherie, 1703.

La portée géographique du « Canada » s’est élargie du même coup. Le commerce des fourrures et l’exploration française du territoire l’étendent vers l’ouest, vers les Grands Lacs et le long du Mississippi, de sorte qu’au début du 18e siècle, le « Canada » désigne un vaste territoire. Pourtant, le cœur du Canada, son centre culturel et démographique, reste la vallée du Saint-Laurent.

La conquête de la Nouvelle-France par les Britanniques en 1763 entraine, elle aussi, des changements. En 1791, les Britanniques divisent ce qui était auparavant appelé la province de Québec en Bas-Canada (majoritairement francophone) et en Haut-Canada (majoritairement anglophone). Plus tard, en 1841, les deux territoires sont réunis pour former la Province du Canada. Tout au long de ces transformations, les francophones continuent à se désigner comme « Canadiens » et à être appelés ainsi par les colons britanniques, qui pour leur part ne s’empressent pas particulièrement à adopter le nom pour se désigner. Progressivement, dès le milieu du 19e siècle, ces colons anglophones finissent toutefois par se l’approprier à leur tour.

Timbre-poste brun-rouge avec un castor au centre entouré du texte « Canada postage. Three pence » écrit dans un ovale. Une couronne avec les initiales « V.R. » se trouve en haut au centre et le chiffre 3 se trouve dans les quatre coins.

Musée de la poste, Musée canadien de l’histoire, 2002. 87

Résister à un nom

À l’approche de la Confédération, en 1867, la question d’un nom pour désigner le pays est loin d’être réglée. Les propositions abondent, allant des termes de fantaisie (Borealia, Victorialand) aux termes ancrés dans l’histoire (Hochelaga). Le mot « Canada » finit par l’emporter, sans pour autant réjouir tout le monde. Dans les provinces maritimes, qui à l’époque comptent la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Ile‑du‑Prince-Édouard, on résistera longtemps à ce terme, considérant qu’il appartient seulement aux provinces centrales de l’Ontario et du Québec. Les « Canadiens », vus des Maritimes, étaient les gens « d’ailleurs ».

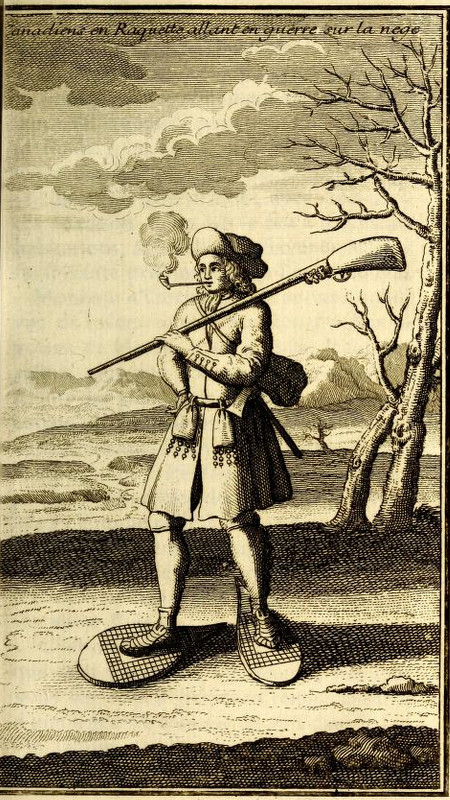

Cette affiche de recrutement pour la Première Guerre mondiale s’adresse à la population des Cantons de l’Est et l’appelle à l’action au nom d’une identité canadienne collective.

Musée canadien de la guerre, 19900076-821

Au cours de la Première Guerre mondiale, le recrutement s’est tourné vers les « Canadiens » comme peuple distinct de la Grande-Bretagne, tout en lui étant lié, mais aussi comme voisins et compatriotes des États-Unis.

Musée canadien de la guerre, 19900055-002

Au 20e siècle, de nouvelles tensions sont apparues et les noms ont évolué en conséquence. La Révolution tranquille des années 1960 au Québec a redéfini l’identité canadienne-française selon les frontières provinciales. Le terme « Canadien français » a cédé la place au terme « Québécois », et à d’autres dénominations provinciales (Franco-Ontariens, Franco-Manitobains, etc.), de nombreux Québécois rejetant du coup le Canada en tant que projet fédéral qui leur était étranger.Parallèlement, les peuples autochtones ont de plus en plus affirmé leur souveraineté, refusant l’étiquette nationale. Pour beaucoup, se dire « Autochtone canadien », c’est accepter un cadre colonial imposé par un État qui leur a longtemps refusé la citoyenneté et qui continue de remettre leurs droits en cause. Aujourd’hui, bon nombre préfèrent se décrire comme des « Autochtones vivant au Canada », et non « du Canada ».

En parallèle, l’immigration a elle aussi transformé la signification du terme « Canadien ». Les personnes émigrant d’Europe, d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient ont adopté ce terme, l’ont intégré à leur propre identité et ont ajouté de nouveaux fils culturels à la tapisserie nationale. Aujourd’hui, être « Canadien » suggère un lien à la pluralité, à la diversité, aux tensions et aux contradictions de l’appartenance, bien plus qu’à la profondeur d’une expérience historique commune.

Un nom en évolution

Il est tout à fait approprié que le Canada, vaste pays caractérisé par la multiplicité de ses cultures, tire son nom d’un malentendu. Dès ses débuts, le mot « Canada » a eu un sens pluriel. Il a reflété une appartenance au territoire et, tout autant, la négociation et les divergences d’opinions sur l’appartenance du territoire.

D’une ville spécifique sur le Saint-Laurent, un nom en est venu à désigner un État-nation, et d’un malentendu est né un puissant symbole d’appartenance. Il demeure aujourd’hui un nom en évolution, destiné à être façonné et refaçonné par les personnes qui le revendiquent, qui le rejettent et qui le définissent. Être « Canadien » a depuis toujours signifié occuper un espace entre les acceptions – là où l’histoire, la culture et l’identité se rencontrent, s’affrontent et évoluent.

Le manteau de l’équipe canadienne d’Elizabeth Manley lors des Jeux olympiques d’hiver de 1988. Le drapeau à feuille d’érable rouge et blanc emblématique du Canada est tout de suite reconnaissable, mais le sens du mot « Canada » et l’identité des « Canadiens » sont plus compliqués.

Musée canadien de l’histoire, IMG2024-0122-0025-Dm

Jean-François Lozier

Jean-François Lozier est conservateur, Amérique française, au Musée depuis 2011. Ses recherches portent sur les relations franco-autochtones des années 1600 à 1800, sur la culture matérielle du Canada ancien sous toutes ses formes, ainsi que sur la mémoire et la commémoration de cette époque éloignée.

Lire la notice biographique complète de Jean-François Lozier