-

- Introduction

- Colonies et Empires

- Les explorateurs

- Jacques Cartier 1534-1542

- Samuel de Champlain 1604-1616

- Étienne Brûlé 1615-1621

- Jean Nicollet 1634

- Jean de Quen 1647

- Médard Chouart Des Groseilliers 1654-1660

- Pierre-Esprit Radisson 1659-1660

- Nicolas Perrot 1665-1689

- René-Robert Cavelier de La Salle 1670-1687

- Charles Albanel 1672

- Jacques Marquette 1673

- Louis Jolliet 1673-1694

- Louis Hennepin 1678-1680

- Daniel Greysolon Dulhut 1678-1679

- Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan 1684-1689

- Pierre de Troyes 1686

- Pierre Le Moyne d’Iberville 1686-1702

- Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac 1694-1701

- Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye 1732-1739

- Activités économiques

- Population

- Vie quotidienne

- Héritage de la Nouvelle-france

- Liens utiles

- Crédits

Vie quotidienne

Alimentation

Que mangeaient les habitants de la Nouvelle-France? La question est d’importance quand on sait la place qu’occupe l’art culinaire dans la culture française, même aujourd’hui, puisqu’il a été récemment classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les Français du Nouveau-Monde étaient-ils aussi aventureux pour découvrir la culture culinaire amérindienne qu’ils l’étaient pour explorer la géographie du continent? On connaît l’importance qu’ont aujourd’hui, dans nos assiettes, certaines végétaux cultivés par les Autochtones : pommes de terre, maïs, courge… Mais les premiers colons ont-ils immédiatement adopté ces aliments qui leur étaient nouveaux?

Les Français s’intéressent bel et bien aux ressources alimentaires locales dès leur arrivée en Amérique du Nord. Ils intègrent à leur régime alimentaire chair de mammifères, d’oiseaux, de poissons ainsi que des plantes comestibles indigènes, pour revenir toutefois aux légumes, aux cultures céréalières et à l’élevage de cheptels européens dès qu’ils le peuvent. Les habitants des colonies ne se passent en effet pas de pain, de lard et de viande de boeuf, produits qui occupent encore aujourd’hui un place importante dans les menus de leurs descendants. Parmi les diverses couches sociales, l’élite coloniale se montre plus attachée à ses habitudes culinaires françaises. Contrairement à la majorité de la population, elle a les moyens de se procurer des produits importés. Cela dit, les échanges de traditions culinaires se sont bien faits dans les deux sens : si certains produits ont été exportés vers la métropole, d’autres ont fait le voyage inverse. Et on peut alors se demander si, grâce à ce mélange d’aliments autochtones et français, les habitants de la Nouvelle-France n’ont pas fini par mieux manger qu’en France.

Apprivoiser la flore et la faune indigènes (afficher)

Les plantes comestibles

Malgré l’abondance des ressources qu’offre le nouveau continent, les aliments indigènes ne constituent qu’une mesure de dépannage, le temps d’implanter cultures céréalières et cheptel français. Parmi les plantes cultivées par les Amérindiens, le maïs, les haricots, les courges et la citrouille iroquoise retiennent surtout l’attention des Européens. Le maïs soulève peu l’enthousiasme, sauf dans sa version grillée. Il demeure la nourriture des coureurs de bois, des missionnaires ou des temps de pénurie. Le tournesol ne plaît pas davantage; on reconnaît la qualité de son huile, mais celle-ci ne réussit pas à supplanter l’huile d’olive importée de France. Seuls les haricots et les courges sont adoptés pour un moment. En revanche, la citrouille iroquoise, avec son écorce verte et marbrée de différentes couleurs, gagne la faveur populaire.

Champlain se fait botaniste ?

Le voyage de Champlain aux Caraïbes et à la Nouvelle-Espagne dans les années 1599-1602 lui a permis d’écrire son ‘Brief discours des choses plus remarquables que Samuel Champlain de Brouage a reconneues aux indes occidentales’. Il y décrit avec force détails les mœurs autochtones, les paysages, la faune et la flore. Voici ce qu’il dit du maïs, des melons et des courges : « Les Indiens se servent d’une espece de bled qu’ils nomment mammaix, qui est de la grosseur d’un poys, jaulne & rouge, & quand ils le veulent manger, ils prennent une pierre cavée comme ung mortier, & une autre ronde en forme de pillon, & après que le dict bled a trempé une heure, ils le meullent & reduisent en farine en ladicte pierre, puis le petrissent & le font cuire en ceste manière: ils ont une platine de fer ou de pierre qu’ils font chauffer sur le feu, & comme elle est bien chaude, ils prennent leur paste & l’estendent dessus assez tenue, comme tourteaux, & l’ayant fait ainsy cuire, le mangent tout chaud, car il ne vault rien froid ny gardé. […]Il y a audict pays nombre de melons d’estrange grosseur, qui sont très bons, la chair en est fort orangée, & y en a d’une autre sorte qui ont la chair blanche, mais ils ne sont de sy bon goust que les autres. Il y a aussy quantité de cocombres très bons, des artichauts, de bonnes lettues, qui sont comme celles que l’on nomme rommainnes, choux à pome, & force autres herbes potagères, aussy des citrouilles qui ont la chair orengée comme les melons ».

La plupart des fruits sauvages, telles les fraises, les framboises, les groseilles et les gadelles, sont déjà connus en Europe. Merises, pommes et prunes ne chatouillent pas autant les papilles que le bleuet, l’atoca ou la noix longue. La vigne sauvage, après un moment d’optimisme, s’avère une immense déception. Les herbes sauvages, telles que le persil, le cerfeuil, l’ail et la ciboulette, suscitent la curiosité, mais on leur préfère les espèces domestiques provenant de France. Le topinambour connaît une grande vogue dans la colonie comme en France au XVIIe siècle, pour disparaître des tables au siècle suivant. Quant à l’eau d’érable, elle ne sera exploitée qu’à la fin du XVIIe siècle, pour le sucre et non pour le sirop.

Le gibier à poils et à plumes

À l’époque de l’exploration et de la colonisation du Canada, la viande est, en France, un aliment exceptionnel sur la table du paysan, dont le repas se résume habituellement à une bouillie de céréales et de légumes. Rien de surprenant alors que le colon s’ébahisse devant l’abondance de gros gibier dans la colonie et qu’il s’en régale à l’occasion. On compare l’orignal au bœuf, et l’ours au porc. Selon le supérieur des sulpiciens, Dollier de Casson, le cerf de Virginie surpasse en goût toutes les venaisons. Toutefois, la chasse n’est pas une activité essentielle des premiers Européens sur le continent. En effet, les Français consomment de moins en moins de viande depuis le milieu du XVIe siècle, notamment parce que la noblesse a accaparé les forêts et en a fait sa chasse gardée. Les analyses des restes fauniques des sites archéologiques confirment que les premiers colons se sont peu habitués à la viande sauvage. Elles laissent entendre qu’ils dépendaient très peu de la faune locale et importaient leur nourriture de France. Cette pratique, qui ira en s’accentuant, s’explique en partie par la rareté des armes à feu chez les habitants et par la traite des fourrures, qui éloigne le gros gibier des zones d’habitation. Le gibier ne représentait, au mieux, qu’un complément à la diète carnée. En revanche, le petit gibier à plumes subit moins les effets du défrichement et de la déforestation que le gibier à poils. Aussi tous les observateurs de la faune laurentienne s’étonnent-ils de sa profusion et de sa variété : outardes, oies, perdrix, sarcelles, canards et, bien sûr, tourterelles. L’arrivée de la tourte en mai est considérée comme une manne prodigieuse. À peu près tout le monde consomme ce volatile pendant cette période qualifiée de « temps des tourterelles », au point que les bouchers de Québec se plaignent, en 1710, de vendre beaucoup moins de viande durant cette période. La tourte représente le gibier le plus prisé, comme l’attestent les données zoo-archéologiques. Facile à abattre au fusil ou à capturer au filet, elle peut s’apprêter à plusieurs sauces.

Les poissons

Rivières et lacs regorgent d’une variété incroyable d’espèces de poissons. Dans une colonie catholique dont les prescriptions liturgiques sont sévères, le poisson est un atout indéniable. Le calendrier liturgique oblige les colons à s’abstenir de manger de la viande près de 150 jours par année : les vendredis et samedis de chaque semaine, les 40 jours du carême entre Mardi gras et Pâques et la veille de certaines fêtes religieuses. Parmi les poissons préférés figurent une triade de base, comprenant l’anguille, la morue et le saumon et, dans une moindre mesure, l’alose et le bar. L’anguille, riche en gras et en protéines, est particulièrement appréciée au XVIIesiècle. On consomme aussi l’achigan, le doré, le maskinongé, l’esturgeon, le brochet, la truite et la barbue.

Le castor

Poisson ou gibier? Telle est la question que se pose l’administration religieuse au cours du XVIIe siècle et qu’elle soumet aux théologiens de la Sorbonne. Ces derniers se prononcent en faveur du poisson! Le castor n’aboutit pas pour autant sur toutes les tables les jours maigres; en effet, la traite des fourrures et la déforestation éloignent ce mammifère de la vallée laurentienne.

L’introduction des espèces européennes (afficher)

Les plantes

Dès la première tentative de colonisation par Cartier et Roberval, en 1541-1543, on plante des espèces végétales apportées de France. Dans son jardin de Cap-Rouge, Cartier fait cultiver choux, navets et laitues, qui s’adaptent fort bien au climat, selon le témoignage de Roberval. Les recherches en archéobotanique permettent par ailleurs d’ajouter à cette liste le blé, l’orge, les pois et la moutarde. Quelque 65 ans plus tard, Samuel de Champlain, fort de ses expériences en Acadie, fait semer des céréales et de nombreuses variétés de légumes et d’herbes dans ses jardins autour de l’Habitation de Québec. En plus de ce qu’avait semé Cartier, on plante des cultigènes amérindiens : le maïs, le haricot, la courge et la citrouille. Louis Hébert, premier colon de la vallée laurentienne, poursuit dans la même direction en utilisant, lui aussi, des plantes de la mère patrie. Par la suite, la liste des légumes et des herbes s’allonge au gré des potagers.

Le saviez-vous?

- Importées de France, les gourganes sont cultivées à la ferme de Champlain, au Cap-Tourmente, dès 1626.

- Les marinades sont inconnues des colons.

- La pomme de terre est un tubercule qui n’est pas « propre à la consommation humaine et qui ne convient qu’aux cochons ».

- La tomate n’est pas encore consommée en Europe, puisque ce fruit est jugé vénéneux.

Légumes et légumineuses cultivés dans la colonie

| Oignon vert et rouge Chou blanc pommé Asperge Poireau Céleri Chou-fleur Betterave Carotte Navet Radis rouge ou noir Panais Concombre | Salsifis Épinard Chicorée Salade (laitue romaine) Chicon (endive) Cives (ciboulette) Ail Topinambour Pois blanc Fève Haricot |

Fruits cultivés dans la colonie

| Pommes Reinette Blanche grise Fameuse Calville Pomme d’api Pomme de mai Pomme de Montréal et Bourassa (deux variétés issues de croisements locaux) | Prunes Damas (commune aux régions de Montréal et de Québec) Prune rouge (région de Montréal) Poires Bonchrétien (de nos jours la Bartlett) Poire d’été Poire d’automne (Montréal) | Melons Melon de Montréal Melon d’eau rouge ou blanc Melon français |

Les fruits

Bien que pommiers, pruniers et autres arbres fruitiers sauvages produisent des fruits dans le nouveau territoire, Champlain et Hébert y plantent des pommiers normands. Dès 1636, les Jésuites ont un verger de pommiers, de poiriers et d’autres fruits à Québec. Par la suite, toutes les institutions religieuses de Québec et de Montréal, de même que les administrateurs et les hauts fonctionnaires, disposent de jardins. Le botaniste suédois Pehr Kalm, en visite chez les Récollets de Québec en 1749, mentionne leur « vaste et beau jardin et le grand potager ». Il détermine ainsi deux zones d’aménagement distinctes. La première est composée d’un jardin d’agrément, qui sert à la contemplation et au recueillement. On y trouve fleurs, arbres fruitiers, feuillus et plans d’eau. La deuxième comprend les potagers, qui remplissent un double rôle selon la vocation de l’institution : fournir les légumes et les herbes nécessaires aux repas et, parfois, les herbes médicinales. Chez les citadins de Québec, un résidant sur cinq de la Haute-ville et du quartier du Palais aménage un jardin dans sa cour arrière. À Montréal, cette proportion est plutôt d’un sur deux. Dans la campagne des environs de Québec, une habitation sur sept dispose d’un verger où sont surtout cultivés pommiers, pruniers et gadelliers.

Les animaux domestiques

Des animaux arrivent de France dès les premières tentatives d’établissement. En 1541, Jacques Cartier amène avec lui bovins, chèvres et porcs en vue d’en faire l’élevage dans la colonie de Cap-Rouge. Au début du XVIIe siècle, à la ferme de Champlain au Cap-Tourmente, qui sert de « réserve alimentaire » de l’Habitation et du fort Saint-Louis, on élève bovins et porcs. À la fin du Régime français, cette ferme comprend plus de 130 bêtes à cornes, une dizaine de chevaux, près d’une vingtaine de moutons et de brebis, une quarantaine de poules, et quelques dindes et canards. Elle est alors l’une des plus importantes fermes de la colonie. Durant tout le Régime français, le bovin représente la plus large part du bétail de ferme. Viennent ensuite le porc puis le mouton, dont l’élevage connaît une progression constante. Il semble que les habitants préfèrent élever des moutons quand les fourrages manquent ou sur les sols pauvres, lorsqu’ils s’installent sur de nouveaux territoires.

Le cheval

Le premier cheval introduit dans la colonie laurentienne serait celui du gouverneur Montmagny, en 1647. Peu de temps après que le roi Louis xiv ait décidé d’administrer directement la colonie, en 1663, il envoie une douzaine de juments et deux étalons. Les chevaux prolifèrent par la suite à un point tel que l’intendant Raudot doit interdire, par ordonnance, aux habitants de la région de Montréal d’en posséder plus de deux et un poulain. Le cheval est utilisé dans les travaux agricoles quand la nature du sol le permet, ce qui libère ainsi une partie du cheptel bovin. C’est pourquoi on ne les abat pas. Les Canadiens ne consomment pas de viande chevaline; ils en ont tout simplement horreur. Les autorités coloniales tenteront de les convaincre d’en faire l’essai pendant les grandes privations de la guerre de Sept Ans, mais sans grand succès.

Les aliments de base (afficher)

Le pain

Dans la colonie comme en France, le pain représente la base de l’alimentation. Les premières indications de son importance figurent dès 1636 dans les contrats d’engagement entre les Jésuites et leurs serviteurs. Ces derniers reçoivent un kilo de pain par jour, ration qui deviendra la norme par la suite. En Nouvelle-France, le pain représente de 60 à 85 p. 100 du total quotidien des aliments ingérés. À la ville comme à la campagne, le pain est reconnu comme étant de bonne qualité : de pur froment, il est aussi beau et blanc qu’en France, et il aurait la forme de miche oblongue. Moins la farine contient de son, plus le pain est considéré comme nourrissant et agréable au goût. Celui qui n’est pas épuré de son, ou « pain bis », est impropre à la consommation humaine selon la conception de la nutrition du XVIIesiècle. Le pain de froment tient une place à ce point importante dans l’alimentation que l’on a rejeté le maïs comme céréale panifiable, contrairement à la pratique amérindienne et à celle de la Nouvelle-Angleterre.

La viande

Les bovins sont, en général, abattus jeunes, la fréquente pénurie de fourrage obligeant les habitants à garder leur cheptel le moins longtemps possible. Les analyses ostéologiques confirment qu’ils étaient souvent abattus avant l’âge de quatre ans. La viande de bœuf est plus accessible à l’ensemble de la population que celle du porc, de sorte qu’elle se vend de 10 à 15 p. 100 moins cher. Il faut signaler toutefois que l’État veille aux abus en réglementant les prix. La viande de prédilection est donc le bœuf, puis vient celle du porc frais; le mouton est un peu moins apprécié. Toutefois, les guerres du milieu du XVIIIe siècle aidant, le cheptel ovin gagne en importance : dans la région de Québec, la consommation familiale passe de 5 à 14 kilos annuellement, de 1690 à 1759. Poules, coqs, chapons et dindes composent l’essentiel de la basse-cour. On rencontre des oies çà et là, mais le canard domestique est inconnu. La population diminue durant l’hiver, le froid interrompant la couvaison et l’éclosion des œufs. Une partie de la volaille finit donc dans la marmite avant les grands froids. Vers le milieu du XVIIIesiècle, de nouvelles inventions techniques viennent favoriser couvaison et éclosion, notamment le thermomètre et le couvoir de Réaumur.

Le lard ou le porc

Une faible production laitière entraîne une production restreinte de beurre. Comme le gras est indispensable dans la cuisine, on doit se tourner vers d’autres sources, et le lard est beaucoup plus accessible et beaucoup moins cher que l’huile d’olive importée. De Québec à Montréal, en passant par la vallée du Richelieu, le lard est cinq fois plus important que le beurre dans les foyers. Il est à ce point recherché pour rehausser le goût des mets qu’il s’en consomme environ une quarantaine de kilos par année par famille. Les colons élèvent le porc davantage pour le gras que pour sa viande, ce qui ne les empêchent pas, au temps des grandes boucheries, de déguster côtelettes et autres coupes fraîches.

Le lait et les laitages

Moins important que le lard, le beurre est néanmoins apprécié dans la cuisine. On le consomme surtout salé, durant l’hiver et les jours maigres, car les restrictions d’abstinence de gras ne s’appliquent plus aux Canadiens depuis 1660, mesure qui perdurera jusqu’au début du xixe siècle. Il se fabrique aussi un peu de fromage : il y a celui de l’île d’Orléans, un autre qui proviendrait de la région de Repentigny et le « fromage du pays », dont on ignore l’origine et la composition. Certains documents font aussi référence à un fromage à la crème. Durant tout le Régime français, la production de fromage demeure secondaire, et la plupart des informations à ce sujet concernent des variétés importées.

Le menu de la majorité

La miche de pain oblongue se consomme matin, midi et soir. Trempée dans de l’eau-de-vie au petit déjeuner, elle peut aussi se manger avec des tranches d’oignon. Le pain est aussi apprécié avec la soupe, qui se prépare sans viande, comme le remarque le botaniste suédois Pehr Kalm. Les habitants ont un faible pour les concombres, qu’ils apprêtent à la crème, douce ou aigre, ou en fricassée. Les accompagnements de légumes sont peu variés; les plus usuels sont l’oignon et le chou. En tout temps, on peut compter sur le potage, et tous les légumes les plus communs peuvent en faire partie, qu’il s’agisse des pois, des choux ou des oignons. La soupe à l’oignon semble faire le régal de tous. Comme plat de résistance, l’habitant affectionne le pot-au-feu. À l’automne, on peut servir une oie rôtie aux pommes ou encore une volaille rôtie et bardée. Le gras y est présent mais modérément. Le poisson se consomme le midi ou le soir. Si les documents précisent les méthodes d’apprêt, ils sont muets sur les ingrédients composant les mets de poisson. La barbue est assaisonnée de sel et d’herbes de « haut goût ». L’esturgeon se mange en sauce. Le poulamon est frit, tandis que l’anguille se déguste fumée, rôtie ou bouillie. Charlevoix indique même qu’on la fume dans la cheminée en l’y suspendant avec sa peau et en laissant l’huile s’en écouler. Au dessert, dont on ignore la fréquence, on sert prunes, pommes, conserves de fruits et, en saison, petits fruits sauvages ou du jardin. Il s’agit donc, dans l’ensemble, d’une alimentation assez variée dans laquelle le pain tient une place centrale.

Madame Bégon et la vie montréalaise

A Montréal, selon madame Bégon, les notables se réunissent chez Nicolas Morand afin d’y faire de « fines parties ». Le gouverneur de Longueuil y vaque même aux tâches administratives alors que les officiers d’état-major y élisent parfois résidence. Quelques fois, les « parties » dégénèrent en « belles souleries » au cours desquelles on danse le menuet … avec peine. À d’autres moments, les agapes débutent sur le coup de midi et se terminent tard en soirée. Montréal n’avait rien à envier à la capitale!

Les boissons (afficher)

Les boissons non alcoolisées

Tous boivent de l’eau en quantité. Les habitants ont accès à un puits et les résidants de Québec et de Montréal disposent de fontaines publiques dans chacun des quartiers. Ces fontaines servent aussi à embellir la ville et à lutter contre les incendies. En été, citadins comme ruraux consomment du lait. Dans la perspective diététique de l’époque, le lait représente l’aliment idéal du régime d’été. Il remplace alors une partie importante de la ration de viande. Selon Pehr Kalm, qui a visité campagnes et villes, le lait est en abondance partout; il est habituellement consommé frais ou caillé, avec du sucre et du pain froment. Dès le milieu du XVIIe siècle, Pierre Boucher mentionne que les habitants boivent une bière fabriquée au moyen de branches d’épinette, boisson qui aide à contrer le scorbut ou la carence en vitamine C. La consommation de café, réservé à l’élite, se répand à partir du XVIIIesiècle. Les variétés les plus connues sont le café des Antilles françaises (Martinique et Guadeloupe) et le café moka. En 1748, on importe également du café de l’île Bourbon (île de la Réunion dans l’océan Indien). On le prend au déjeuner, noir ou avec du lait. La première mention de chocolat remonte à 1702, à Québec, dans l’inventaire de la boutique du riche marchand Charles-Aubert de La Chesnaye. Produit de luxe, le chocolat provient de Carraque (au Brésil), des Antilles françaises (la Martinique) ou de Cuba. Il se présente sous forme de billes ou de grains séchés au soleil, que l’on réduit en poudre à l’aide d’une râpe. Les plus fortunés pourront le servir dans de magnifiques chocolatières en cuivre rouge ou en faïence.

Les boissons alcoolisées

Les habitants boivent ce qu’ils appellent « le bouillon ». Facile à produire, il est à la portée de tous puisqu’il s’agit d’un breuvage à base d’eau dans lequel a fermenté, pendant quelques jours, une boule de pâte au levain. On ignore toutefois l’importance de sa consommation. Plusieurs institutions religieuses et quelques propriétaires de vergers de Québec et de Montréal fabriquent du cidre, qu’ils vendent à un coût parfois trop élevé pour la plupart des citoyens.

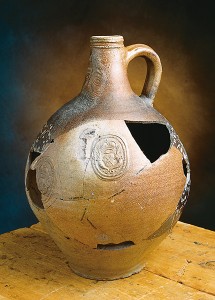

Cruche en grès rhénan brun, provenant de la Maison Jérémie (Place Royale) et datant du début du XVIIIe siècle.

Quant à la bière, on ignore tout de sa consommation dans la société. On sait par contre que l’aventure de la brasserie de l’intendant Talon, à Québec, fut de courte durée (de 1668 jusqu’à vers 1675), malgré une production annuelle de quelque 800 000 litres, qui était en bonne partie destinée aux Antilles. Des brasseurs artisanaux assumeront la relève à Québec comme à Montréal. Deux sortes d’eau-de-vie circulent dans la colonie : les alcools importés de France, comme le cognac, l’armagnac et le calvados, et le rhum des Antilles, aussi appelé tafia ou guildive. Importée à partir des années 1730, la guildive prendra un peu de temps à s’imposer. On lui préfère de beaucoup l’eau-de-vie française, en particulier parmi les habitants : ces derniers en consomment environ 20 litres par année, soit 55 ml par jour, l’équivalent d’un coup d’eau-de-vie tous les matins. Cette pratique, qui fait d’ailleurs partie du rituel du petit déjeuner depuis les débuts de la colonie, s’explique par l’esprit de la diététique de l’époque selon laquelle on fortifie ainsi le corps. On boit aussi de l’eau-de-vie en d’autres occasions, surtout aux fêtes et aux ripailles.

Les vins

Après plusieurs tentatives infructueuses d’exploiter les vignes sauvages de la colonie, autorités et commerçants se tournent vers les exportations. Jusqu’aux années 1670, les vins proviennent surtout des régions de l’Aunis, de la Saintonge et de l’Angoumois. Comme ils arrivent en barriques du port de La Rochelle, on les appelle « vins de La Rochelle ». On importe également des vins légers de l’Île-de-France et du Bordelais. Enfin, certains vins plus coûteux, dégustés à l’occasion de festivités, arrivent d’Espagne et de Navarre. Le XVIIIe siècle amène des changements : les vins viennent en majorité de la région bordelaise, et la qualité s’est grandement améliorée. Parmi les vins de qualité supérieure et les crus, les Graves, blancs ou rouges, les Gaillac et les Cahors sont dignes de mention. D’excellents vins liquoreux arrivent aussi d’Espagne, de France et du Portugal. Ces derniers occupent une place particulière dans le rituel du repas : on les sert à la fin du repas, avant le dessert ou les fromages.

Le vin est davantage accessible en milieu urbain qu’en milieu rural. À la ville, on le trouve principalement dans les demeures des plus fortunés et chez ceux qui en font le commerce, comme les marchands, les aubergistes et les cabaretiers. Ce sont surtout dans les lieux publics que les classes populaires peuvent se procurer vins et autres boissons alcoolisées, car le vin ne fait pas partie de leur menu quotidien.

À la campagne, on sait, par des témoignages de contemporains, que le vin sert surtout à des fins médicales. Il est fort probable qu’il en soit de même à la ville chez la majorité de la population. D’ailleurs, dans les hôpitaux de Québec et de Montréal, on y avait recours à l’occasion.

Les sucres (afficher)

Les sucres importés

Dans la colonie, la plupart des sucres sont importés, même si on commence à produire du sucre d’érable au XVIIe siècle. On produit également du miel, mais il est peu populaire. Sa présence chez les chirurgiens laisse entendre qu’on l’utilisait pour ses propriétés thérapeutiques. Les sucres proviennent des Antilles françaises et transitent par la France avant d’être acheminés dans la vallée du Saint-Laurent. Ils se présentent à Québec sous forme de pain de sucre, de sucre fin, blanc ou gris, et de cassonade brune, grise ou blanche. Le sucre demeure un produit d’importation secondaire tout au long du Régime français. La consommation annuelle de mélasse, qui connaît une certaine popularité après 1720 seulement, ne dépasse guère un litre par personne. Les importations des autres sucres, même si elles augmentent un peu du XVIIe au XVIIIesiècle, ne sont pas beaucoup plus importantes. En 1733, par exemple, elles équivalent à un peu plus d’un kilo par personne.

Le sucre du pays

Les données sur la consommation du sucre du pays varient considérablement. Selon certaines sources, la production annuelle de la colonie laurentienne oscillait entre 15 000 et 30 000 livres (6 800 et 13 600 kilos). Le médecin Gaultier, dans les années 1750, parlait plutôt d’une production annuelle avoisinant les 10 000 livres (4 500 kilos), soit moins de 100 grammes par personne. Enfin, l’observateur Pehr Kalm mentionna, à la même époque, que la consommation du sucre d’érable était répandue chez les Canadiens.

Une analyse minutieuse des pensions alimentaires de la région de Québec révèle que le sucre, importé ou du pays, occupe peu de place dans l’alimentation : 1,5 p.100 seulement des personnes en demande, ce qui représente à peine un kilo et demi par personne par année. Cette consommation est légèrement supérieure à celle des Français de la fin du XVIIIesiècle, qui se chiffre à 1,2 kilo par personne. Elle diffère toutefois considérablement de celle des Anglais qui, en 1792, atteint 6,7 kilos par personne. Cette situation est d’autant plus paradoxale que la France domine alors le marché du sucre en Europe. La consommation de sucre serait donc beaucoup plus une affaire de goût que d’accès au produit. À titre comparatif, la consommation annuelle d’aujourd’hui est de 26 kilos par personne.

La controverse du sucre d’érable

Le sucre d’érable est-il un apport amérindien? On sait que ces derniers recueillent la sève d’érable et en font une sorte de sirop. C’est le récollet Chrestien Leclerq qui nous fournit, en 1691, la première description de la transformation de l’eau en sirop d’érable sur le continent nord-américain. Les Amérindiens (les Mi’kmaqs) réduisent l’eau du tiers, en la faisant bouillir dans des baquets ou des auges en bois, pour en obtenir un sirop de couleur rougeâtre. L’autre moyen d’obtenir du sirop d’érable est la réduction par le froid. Il consiste à recueillir la sève dans des réceptacles d’écorce et à la laisser à l’air ambiant durant la nuit. L’eau remonte alors à la surface et gèle. Après quelques jours à répéter l’opération, on obtient une espèce de sirop. Mais cette façon de faire ne permet pas de produire du sucre.

La poterie en usage chez certaines nations aurait-elle pu supporter les chaleurs requises pour la fabrication du sucre? Il est difficile d’obtenir une réponse claire. Chose certaine, cette poterie est abandonnée au profit des chaudières de fer et de cuivre des Européens. Dès lors, faut-il accepter le commentaire du jésuite Charlevoix qui a affirmé que les Amérindiens « ne savaient en former le sucre comme nous leur avons appris à le faire. Ils se contentaient de lui donner deux ou trois bouillons pour l’épaissir un peu »?

La conservation des aliments (afficher)

La conservation des aliments prend différentes formes selon la période de l’année, l’endroit ou le milieu socioprofessionnel. En hiver, le froid est l’élément de conservation par excellence des viandes et du poisson. En ville ou à la campagne, le grenier peut servir à la congélation des victuailles l’hiver; tous espèrent alors que le redoux sera de courte durée. Quant au campagnard, il peut improviser une glacière à proximité de sa résidence à l’aide de morceaux de glace enfouis dans le sol ou encore aménager, sous sa maison, ce qui peut s’apparenter à une glacière. Au dire de plusieurs autres observateurs, les aliments ainsi congelés au début de la saison froide conservent leur goût pendant tout l’hiver. La véritable glacière est l’apanage de quelques-uns seulement, tels le gouverneur, les communautés religieuses ou encore le boucher.

Les légumes sont préservés dans un caveau souterrain; cependant, vers la fin de l’hiver, leur goût commence à s’altérer. Quant aux fruits, seules les pommes semblent bien se conserver, à l’exception évidemment des fruits confits au sucre. Le sel constitue l’un des agents de conservation les plus efficaces, et la salaison est fréquemment utilisée pour les viandes et les poissons. Le fumage, méthode abondamment utilisée par les Amérindiens, est également bien connu dans certaines régions françaises où on a l’habitude de suspendre les jambons dans la cheminée. Enfin, la déshydratation des aliments ne semble pas une façon de faire usuelle dans la colonie, bien que certains aliments importés de France lui parviennent sous forme déshydratée, comme les artichauts et les champignons.

L’influence britannique après 1760 (afficher)

Vers la fin du XVIIe siècle, une fois les cultures et le cheptel européens bien implantés, les colons laurentiens délaissent les emprunts amérindiens qu’ils avaient timidement intégrés à leur régime alimentaire. Leur alimentation prend dès lors une tournure résolument française : elle est axée sur le pain, la soupe et la viande bovine. Des ressources locales, seuls subsistent le poisson, le gibier, bien qu’en quantité restreinte, les petits fruits et les herbes indigènes. La Conquête modifie peu à peu ces habitudes. Premier élément de changement : la pomme de terre, introduite en 1764, se répandra au point qu’un demi-siècle plus tard, la ration quotidienne du pain aura diminué de moitié. Quelques décennies plus tard, le thé s’impose avec son corollaire, le sucre, car la boisson chaude s’accompagne d’un soupçon de lait et d’une montagne de sucre! Voilà qui heurte de front les habitudes alimentaires des colons et explique pourquoi l’acceptation du thé en milieu francophone se fait tardivement, même si celui-ci est accessible en grande quantité dès 1760 dans la colonie. À compter du milieu des années 1780, les habitudes alimentaires commencent à refléter le métissage anglo-français.

Pistes de lecture (afficher)

Bouchard-Perron, Julie-Anne, et Allison Bain, « From Myth to Reality: Archaeobotany at the Cartier-Roberval Upper Fort Site », Post-Medieval Archaeology, vol. 43, no 1, 2009, p. 87-105.

Dépatie, Sylvie, « Jardins et vergers à Montréal au XVIIIe siècle », dans Sylvie Dépatie et al., Vingt ans après Habitants et marchands. Lectures de l’histoire des XVIIe et XVIIIe siècles canadiens, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1998, p. 226-253.

Desloges, Yvon, À table en Nouvelle-France. Alimentation populaire, gastronomie et traditions alimentaires dans la vallée laurentienne avant l’avènement des restaurants, Québec, Septentrion, 2009.

Desloges, Yvon, et Marc Lafrance, « La consommation du gibier en Nouvelle-France », Mémoires vives. Revue québécoise d’archéologie historique, nos 6-7, printemps-été 1994, p. 37-61. Pour la version originale anglaise voir « Game as Food in New France », Peter Benes (ed.), New England’s Creatures: 1400-1900, The Dublin Seminar for New England Folklife, vol. 18, 1993, Boston, Boston University, p. 24-44.

Ferland, Catherine, Bacchus en Canada. Boissons, buveurs et ivresses en Nouvelle-France, Québec, Septentrion, 2010.

Flandrin, Jean-Louis, Philip et Mary Hyman, Le cuisinier françois, Paris, Montalba, 1983, p. 12-100. Flandrin, Jean- Louis, « La distinction par le goût », dans Philippe Ariès et Georges Duby, Histoire de la vie privée, tome 3, Paris, Seuil, 1986, p. 266-308. Guimont, Jacques, La petite ferme du Cap Tourmente. De la ferme de Champlain aux grandes volées d’oies, Sillery, Septentrion, 1996.

Huetz de Lemps, Alain, « Boissons coloniales et essor du sucre », dans Jean-Louis FLANDRIN et Massimo MONTANARI, Histoire de l’alimentation, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1996, p. 629-641.

Hyman, Philip et Mary, « Imprimer la cuisine : les livres de cuisine en France entre le XVe et le XIXe siècle », dans Jean-Louis Flandrin et Massimo Montanari, Histoire de l’alimentation, Paris, Fayard, 1996, p. 643-655.

Lafrance, Marc, « De la qualité des vins en Nouvelle-France », Cap-aux-Diamants. La revue d’histoire du Québec, no 28, hiver 1992, p. 14-17.

Lafrance, Marc et Yvon Desloges, Goûter à l’histoire. Les origines de la gastronomie québécoise, Montréal, Les Éditions de la Chenelière, 1989. Aussi publié en anglais sous le titre A Taste of History. The Origins of Québec’s Gastronomy, Montréal, Les Éditions de la Chenelière, 1989.

Martin, Paul-Louis, Les fruits du Québec. Histoire et traditions des douceurs de la table, Québec, Septentrion, 2002.

Saunders, R. M., « The First introduction of European Plants and Animals into Canada », Canadian Historical Review, vol. XVI, no 4 (1935), p. 388-406. Toussaint-Samat, Maguelonne, Histoire de la cuisine bourgeoise du Moyen Âge à nos jours, Paris, Albin Michel, 2001.

Sites internet

Forts et châteaux Saint-Louis :

http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/qc/saintlouisforts/natcul/natcul3.aspx

Maison Saint-Gabriel :

http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/fr/h/index.html

Château Ramezay :

http://www.chateauramezay.qc.ca/fr/jardin/