-

- Introduction

- Colonies et Empires

- Les explorateurs

- Jacques Cartier 1534-1542

- Samuel de Champlain 1604-1616

- Étienne Brûlé 1615-1621

- Jean Nicollet 1634

- Jean de Quen 1647

- Médard Chouart Des Groseilliers 1654-1660

- Pierre-Esprit Radisson 1659-1660

- Nicolas Perrot 1665-1689

- René-Robert Cavelier de La Salle 1670-1687

- Charles Albanel 1672

- Jacques Marquette 1673

- Louis Jolliet 1673-1694

- Louis Hennepin 1678-1680

- Daniel Greysolon Dulhut 1678-1679

- Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan 1684-1689

- Pierre de Troyes 1686

- Pierre Le Moyne d’Iberville 1686-1702

- Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac 1694-1701

- Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye 1732-1739

- Activités économiques

- Population

- Vie quotidienne

- Héritage de la Nouvelle-france

- Liens utiles

- Crédits

Vie quotidienne

Divertissements

L’être humain, depuis toujours, a besoin de distraction et de repos afin d’oublier, pour un moment, les difficultés de la vie quotidienne. Les habitants de Nouvelle-France ne font pas exception à la règle.

Comment les habitants des colonies françaises d’Amérique occupaient-ils leur temps libre? Voilà l’objet de cet article, qui traitera, en premier lieu, d’un loisir qui attirait beaucoup de monde, comme c’était le cas également en France : les spectacles, même si les interdits des autorités religieuses étaient parfois tenaces. La première pièce de théâtre fut présentée en Acadie le 14 novembre 1606. Les spectacles de danse, les tours de chants et les concerts, improvisés ou organisés, suscitaient également un franc engouement parmi la population.

La lecture était aussi une activité de détente répandue au sein des membres de la population qui savaient lire et qui préféraient se distraire chez eux. Cependant, comme les livres étaient tous publiés en métropole, ils n’étaient pas faciles d’accès. Comment se caractérise la vie littéraire en Nouvelle-France et quels sont les différents genres de littérature que contenaient les bibliothèques de la colonie? Une analyse minutieuse des inventaires après décès permet à l’auteur d’y répondre.

Enfin, il sera question des cabarets puisque c’est un lieu tout indiqué pour terminer la soirée. Comme aujourd’hui, les débits de boisson et les auberges jouaient un rôle important dans la vie sociale. Ces lieux de rencontre étaient faciles d’accès : on pouvait y jouer au billard ou aux quilles, perdre de l’argent dans les jeux de hasard et même se battre…

Les spectacles (afficher)

La musique

Dans la société des XVIIe et XVIIIe siècles, le goût pour la musique semble répandu. La vie des premiers colons est rythmée par différents timbres musicaux : volées de cloches, batteries de tambours, musiques des fifres de l’armée. La musique est inhérente à toute pratique religieuse dès la première moitié du XVIIe siècle. Les messes chantées apparaissent vers 1647. Une dizaine d’années plus tard, on relève la présence d’un joueur d’orgue à l’église Notre-Dame. D’ailleurs, les Jésuites enseignent le chant dans leurs collèges. En 1666, François du Moussart, jeune tambour du régiment de Carignan âgé de 19 ans, est engagé comme professeur de musique. Le violon, joué chez les Ursulines, séduit les Amérindiennes. Les multiples cérémonies organisées par le clergé s’accompagnent de chants, d’hymnes religieux pour chaque station durant les processions et de musique. Lors de l’érection de l’évêché et de la cathédrale de Québec, en 1684, la cérémonie dure une demi-journée. Elle se termine par un Te Deum, accompagné à la fois de musique, du tintement de cloches et du son de l’artillerie de la ville.

La musique n’est toutefois pas uniquement militaire ou religieuse. Un échantillonnage des inventaires après décès signale une cinquantaine de propriétaires d’instruments de musique. Les trois quarts d’entre eux sont de grands marchands ou des personnes engagées d’une façon ou d’une autre dans le commerce. Leurs fonds de marchandises comprennent des bombardes et des guimbardes. Ces dernières sont de petits instruments en métal que l’on fait vibrer avec les doigts près des lèvres et qui sont fort appréciées des Autochtones. Le marchand Raymond Dubosc en a près de 600 dans son inventaire en 1697. En plus des marchands, quelques hauts fonctionnaires, des officiers militaires et des artisans complètent le tableau des propriétaires d’instruments de musique. Les violons sont les instruments les plus populaires, mais on en trouve d’autres aussi chez des notables de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal : guitares, clavecins, violes, orgues portatifs, flûtes, flageolets, clairons. Au palais de l’Intendant de Québec, le maître des lieux, Claude-Thomas Dupuy (1726-1728), peut recevoir ses invités tout en musique grâce à son cabinet d’orgues à 12 jeux, une épinette portative, deux basses de violes anglaises et de nombreux ouvrages de chants et de musique.

Le chant

Le chant occupe une place importante chez les colons canadiens : on chante souvent à table. L’épistolière Élizabeth Bégon décrit de longs soupers où les convives chantent si fort et si bien que les passants s’arrêtent pour les écouter. Les archives judiciaires signalent régulièrement des colons ou des autochtones chantant dans les rues, souvent en état d’ébriété. Ces archives font aussi état de soldats attablés dans des cabarets, copiant des chansons dans des recueils de chants. Comme la source de ces informations vient souvent de procès pour fabrication de fausses ordonnances, ces transcriptions de chansons étaient sans doute des prétextes pour masquer des actes illégaux.

Mis à part les volumes de Menuets chantants ou Clef de chansonniers que signalent certains inventaires, il est difficile de connaître les airs à boire ou autres plus sérieux que fredonnaient les colons canadiens. En 1707, le boucher de Montréal, Henri Catin, est blessé par le capitaine Guillaume de Lorimier dans l’auberge de son gendre, car il a interrompu le sommeil du soldat en chantant : « La Belle passant par dessus le pont le vent leva sa cotte fit voir son talon. » La colère de l’officier a été telle que seule cette strophe nous est parvenue. En 1747, lors d’un procès pour fabrication de fausses ordonnances, un témoin demeurant rue St-Paul et chez qui les deux accusés sont pensionnaires, affirme avoir vu l’un d’eux, le soldat Guillaume Jacques Wouters dit Duchateau, écrire une chanson à quatre couplets : « dont le premier commence par : je ne veux plus vivre dans le monde puisqu’en vivant je suis si malheureux, le second couplet par : arrêter donc cette estime adorable que mes soupirs vous fléchissent le cœur, le troisième : mon cher amant ne soit point en colère je t’en prie ne me veux pas de mal et le quatrième et dernier : combien de fois ai-je exposé ma vie à la rigueur d’un injuste rival ».

La chanson en Nouvelle-France est souvent de nature satyrique et occasionne excuses, amendes, et parfois mises au carcan sur la place publique. En 1709, Lambert Thuret dit Prévost, caporal de la compagnie de d’Esgly, et Jean Berger, peintre, sont emprisonnés à la suite d’une plainte de l’apothicaire Claude Boiteux de Saint-Olive qui les accuse de l’avoir agressé. C’est en prison que Berger écrit une chanson « sur le ton La » qui ridiculise non seulement la victime, mais aussi les justiciers. La chanson raconte qu’après s’être fait tabassé :

« Il [Saint-Olive] envoya quérir soudain

Messieurs de la justice,

Donnant l’argent à pleine main

Pour qu’on les punisse

Et conclut :

Ceux qui auront plus profité

De ce plaisant affaire,

Messieurs les juges et les greffiers

Les huissiers et notaires,Ils iront boire chez Lafont

Chacun en se moquant de lui [Saint-Olive]. »

Cette satire vaut à Berger une heure au carcan sur la place publique de Montréal, avec un écriteau devant et un autre derrière lui où l’on pouvait lire : « Autheur de Chansons ».

La danse

Tout comme le théâtre, la danse fait partie des divertissements populaires toujours sujets aux rigueurs de l’Église. Les premières mentions de danse dans la colonie apparaissent à l’occasion du mariage du soldat Montpellier avec la fille de Charles Sevestre. Dans les Relations des Jésuites, en 1646, on note à ce sujet « une espèce de ballet, scavoir cinq soldats ». L’année précédente, on rapporte que deux violons animent une noce chez le sieur Couillard. La danse étant assez populaire lors des noces en France, les violons mentionnés accompagnaient sans doute quelques danseurs. Le premier bal de la bourgeoisie de Québec est organisé en 1667, par Louis-Théandre Chartier de Lotbinière, pour célébrer sa nomination comme lieutenant-général de la prévôté. La présence à ce bal de quelques dames appartenant à la confrérie de la Sainte-Famille entraîne leur expulsion de la confrérie par l’évêque, Mgr de Laval. Son successeur, Mgr de Saint-Vallier, ne manque pas une occasion de dénoncer les atteintes à la pudeur engendrées par les danses et les bals : ses quelques mandements de 1691 interdisent ces loisirs en même temps que d’autres divertissements les dimanches et jours de fête.

Malgré la censure des autorités religieuses, la danse continue à être pratiquée et appréciée en Nouvelle-France. L’historien Bacqueville de la Potherie, lors de son passage au Canada en 1699 et 1700, parle des Canadiennes qui ont « de l’esprit, de la délicatesse, de la voix, & beaucoup de disposition à danser ». Un siècle plus tard, le planteur antillais Louis-Narcisse Baudry Des Lozières, en visite en Louisiane, observe que la danse y est aussi très populaire. La Louisiane, affirme-t-il alors, est le « pays où l’on danse le plus ».

Aux branles, bourrées et rigaudons du Moyen-Âge, succèdent le menuet et la contredanse au XVIIe et au XVIIIe siècle en France. La société bourgeoise de Nouvelle-France, tout comme certains membres du corps militaire, se familiarise donc avec ces danses. L’arrivée de l’intendant François Bigot au Canada, en 1748, et ses appétits pour la fête ont des répercussions sur la pratique de la danse. Les préparatifs de l’arrivée de l’intendant et de sa cour à Montréal amènent l’épistolière Élizabeth Bégon à formuler le regret suivant : « Il n’y a point assez de maîtres pour tous ceux qui veulent apprendre à danser. » En Louisiane aussi, la demande de maîtres à danser semble assez élevée. Ce qui explique les vifs regrets que suscite, à cette époque, la perte d’un maître de danse du nom de Baby, victime des Chactas.

Si les habitants appartenant aux classes populaires ne dansent pas tous le menuet, ils aiment bien lever le pied au rythme de contredanses. En 1686, des soldats et des habitants de La Prairie Saint Lambert se retrouvent aux jours gras pour boire, manger et danser : « lesd[its] habitants qui y mangeoient un morceau et beuvoient de l’eau de vie que les uns et les autres avoient apporté pour leur jour gras … apres avoir dansé avec eux… », témoigne la mère de deux jeunes invités à ce divertissement. Pour sa part, Robert Duhaut, huissier du Conseil supérieur de Québec et résidant de la rue Saint-François, déclare en février 1757, pendant que la guerre de Sept Ans bat son plein et que débute le rationnement : « la nommée Millet entra chez LaVadeboncoeur avec deux soldats ce qu’il a vu de sa porte étant son plus proche voisin, qu’il a entendu beaucoup de bruit chez ladite Vadeboncoeur et qu’ils faisaient trembler le plancher à force de sauter et dancer… »

Le théâtre

Le 14 novembre 1606, Samuel de Champlain et Jean de Biencourt de Poutrincourt rentrent d’un voyage d’exploration des côtes américaines. Ils sont accueillis à Port-Royal, en Acadie, par un spectacle qui met en scène des personnages issus de la mythologie grecque : un Neptune avec chevelure et barbe longues tenant un trident à la main, assis sur un chariot tiré sur les ondes par six tritons. L’auteur de ce spectacle, intitulé « Muses de la Nouvelle-France », et sans doute de la musique qui l’accompagne se nomme Marc Lescarbot. Par son œuvre en vers français et micmac, l’auteur rend hommage aux chefs de la colonie et célèbre la gloire du roi Henri IV. Au son des trompettes et des canons, Lescarbot inaugure, avec ce spectacle aquatique sur barges et canots dans les eaux de la Baie française, le théâtre en Amérique française. Il faut ensuite attendre le premier gouverneur de la Nouvelle-France, Charles Huault de Montmagny, pour assister à d’autres représentations théâtrales. Ce dernier ne rate pas une occasion d’organiser des fêtes, tant pour distraire les colons que pour frapper l’imagination des Autochtones. D’ailleurs, les cérémonies et les processions religieuses périodiques sont souvent suivies de festivités profanes. Les tirs de canons ou de mousquets et les feux d’artifice font forte impression. Certaines fêtes, en particulier celle du Nouvel An, sont aussi l’occasion de visites, d’échanges de vœux et de cadeaux, entre le gouverneur, les religieux et la majorité des habitants du pays.

En 1640, une autre pièce de théâtre est montée à Québec, par le secrétaire de Montmagny, Martial Piraube, pour souligner la naissance du futur Louis XIV. En 1646, l’esprit chevaleresque est célébré avec la présentation du Cid, de Pierre Corneille, un condisciple de Montmagny. Des étudiants du Collège de Québec montent par la suite des pièces de Corneille et de Racine, qu’ils présentent devant le gouverneur. Les Jésuites font jouer leurs œuvres par leurs élèves : outre le jeu de la Passion en latin, sont présentés des drames en cinq actes sur des thèmes toujours moralisateurs. Les Ursulines font, elles aussi, monter de petits drames moraux et religieux appelés « pastorales ». Dans ces milieux éducatifs, le théâtre ne vise pas à former des comédiens, mais plutôt à exercer la mémoire, à préparer à l’art de la parole et à savoir se présenter en public. Il va de soi que dans les pièces de théâtre présentées aux collèges masculins, les personnages féminins sont interdits.

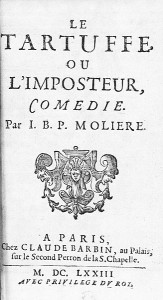

Les tragédies de Racine et de Corneille ont pour but d’édifier le spectateur et de servir de morale puisque le public s’identifie aux héros. La situation est tout autre avec les comédies. En France, les jansénistes veulent proscrire la comédie qui excite les passions, celle de la chair en particulier. Au printemps 1693, l’arrivée au Canada de Jacques-Théodore Cosineau de Mareuil, lieutenant réformé d’un détachement des troupes de la Marine, comédien amateur et protégé du gouverneur Frontenac, provoque un durcissement de l’Église à l’égard du théâtre et de la comédie. Après avoir monté au château Saint-Louis Nicomède, de Corneille, et Mithridate, de Racine, Mareuil veut présenter Tartuffe, de Molière, l’auteur de comédies le plus en vue du théâtre français.

« Le scandale du monde est ce qui fait l’offense, Et ce n’est pas pécher que pécher en silence. » (Tartuffe, acte IV, scène v, vers 1505-1506)

Est-ce la signification de ces vers qui provoque l’ire du deuxième évêque de la Nouvelle-France, Mgr de Saint-Vallier, ou bien l’ensemble de la pièce, qui s’en prend aux dévots trop souvent hypocrites? En fait, l’évêque de Québec reprend ici l’attitude répressive de l’archevêque de Paris qui, quelque 30 ans plus tôt, s’était opposé aux premières représentations de Tartuffe en les condamnant. Mgr de Saint-Vallier émet alors des mandements contre les comédies et lorsqu’il ordonne de prêcher contre les discours impies, il vise expressément le libertin Mareuil et ses propos parfois blasphématoires. Les protestations de ce dernier entraînent son procès devant le Conseil souverain. Mareuil est ensuite arrêté et renvoyé en France par les derniers vaisseaux de 1694. Après avoir réussi à faire annuler la présentation de Tartuffe, en déboursant une centaine de pistoles, Mgr de Saint-Vallier doit, lui aussi, rentrer en France. De retour dans la colonie, il s’en prend de plus belle aux divertissements impies. En 1700, dans un mandement général, l’évêque ajoute une série d’interdits à l’intention de ses clercs : spectacles, bals, assemblées, festins, foires, marchés, cabarets et autres lieux où sont offertes des boissons alcoolisées, procès, jeux de hasard, de paume et de boules en lieux publics, et même la chasse.

Si le théâtre reste censuré par l’Église par la suite, les arts de la scène ne disparaissent pas pour autant. Les Ursulines contournent les interdits avec la présentation de saynètes mythologiques et bucoliques. En 1700, un dénommé Montmorency, probablement soldat, est engagé pour donner un spectacle de marionnettes, qui est présenté depuis le jour des Rois jusqu’à la fin du carême, pour la somme de 20 livres. Madame Bégon révèle également, dans une lettre datée de 1749, que l’on fait à nouveau jouer des comédies.

La lecture (afficher)

Le livre en Nouvelle-France

Il n’existe ni imprimerie, ni librairie, ni bibliothèque publique en Nouvelle-France. Moins de la moitié de la population de la colonie sait lire et écrire : une proportion d’ailleurs comparable à bien des régions en France à la même période. Pourtant, les livres sont présents dans la vie des habitants et ils circulent dans la colonie. Les communautés religieuses et les écoles les utilisent à des fins culturelles et pédagogiques, tandis que les professionnels y ont recours comme outils de travail ou comme divertissement. Un échantillon de 2 500 inventaires après décès s’échelonnant entre 1635 et 1760 permet d’avoir une idée assez juste de leur présence dans les foyers. Le livre est mentionné chez environ 20 p. 100 des personnes ayant laissé un inventaire, plus souvent chez les citadins que chez ceux qui vivent à la campagne. De 30 p. 100 à Québec, le pourcentage de propriétaires de livres tombe à 15 p. 100 à Montréal et à Louisbourg, et à 10 p. 100 à Trois-Rivières. Malgré l’absence d’imprimerie et de librairie, près de 450 personnes possèdent des livres, le nombre total de ceux-ci s’élevant à environ 8 000.

Le livre est présent dans toutes les couches sociales, mais davantage dans les classes les plus instruites et chez les personnes les plus âgées. Les grands marchands possèdent le quart de l’ensemble des bibliothèques répertoriées, et les autres secteurs professionnels détiennent les autres. Le livre est très important chez les représentants de l’appareil étatique, tant parmi les dirigeants que les fonctionnaires, et chez ceux de l’Église, qui possèdent les rayonnages les plus fournis. Il n’a pas la même valeur au bas de l’échelle sociale où il apparaît, dans l’ensemble, comme un objet relativement rare car 60 p. 100 des bibliothèques privées ont moins de 10 volumes. Tel est le cas des bibliothèques appartenant aux gens exerçant un métier non spécialisé, tels les domestiques et la plupart des artisans. Seulement trois bibliothèques contiennent plus d’un millier de volumes.

Le prêt de volumes contribue à la diffusion des livres tout comme il témoigne de l’intérêt de la population pour la lecture. En 1734, le procureur de Louisbourg, Antoine Sabatier, fait parvenir à son collègue de Québec, Guillaume Verrier, un Mercure historique. Ce livre mérite le voyage, précise Sabatier, et il invite Verrier à le prêter à d’autres qui, en retour, l’informeront des livres qu’ils aimeraient recevoir. Les livres ne circulent pas uniquement dans le milieu médical ou chez les hauts fonctionnaires. Les historiens signalent les livres que le curé Boucher de Saint-Joseph-de-Lévy prête à ses paroissiens, et les archives rappellent le rôle du Séminaire de Québec dans la circulation de volumes. On relève aussi quelques faits amusants à ce sujet : en 1732, le notaire Étienne Dubreuil réclame en justice trois livres, dont deux de religion, prêtés au menuisier Jean Valin. Ce dernier refuse de les lui rendre sous prétexte qu’il n’a pas encore terminé la lecture du troisième volume. Les lectures du charpentier Jacques Ménard, ou de son épouse Angélique Delisle, est surprenante : non seulement il lit les mémoires du cardinal de Richelieu, mais aussi l’histoire du Japon!

La mise aux enchères de la bibliothèque du procureur Guillaume Verrier, en février 1759, la plus importante en Nouvelle-France, est révélatrice de l’intérêt que la population porte aux livres. Neuf cents ouvrages y sont vendus pour une valeur d’environ 9 000 livres tournois. Si le marquis de Montcalm n’achète qu’un seul titre lors de cette vente, un simple soldat, répondant au nom de guerre Tremble-au-Vent, fait l’acquisition de six livres. Même en plein conflit pendant la guerre de Sept Ans et malgré la disette installée dans la colonie depuis 1757 et les défaites de l’été 1758, près d’une centaine de personnes investissent des sommes importantes dans l’achat de volumes. Certains titres, des dictionnaires surtout, commandent des enchères pouvant atteindre 250 et même 300 livres. L’officier Dumas paie 250 livres les huit tomes du dictionnaire de Bayle. Le dictionnaire de Moréri en 10 volumes, estimé à 60 livres, est acheté 300 livres par le chirurgien Arnoux. Le plus important acheteur, un certain Robin, débourse près de 800 livres lors de cette vente. Le notaire Panet en dépense presque autant, ses achats totalisant 725 livres tournois. L’inflation qui règne alors dans la colonie est certes responsable de ces prix élevés. Toutefois, les sommes que ces personnes investissent à l’achat de livres sont autant d’argent en moins pour l’achat d’autres biens, notamment pour la nourriture.

Les genres littéraires

Quels titres trouve-t-on dans les bibliothèques? Le Livre d’heures est l’ouvrage qui revient le plus souvent dans les inventaires après décès, soit une centaine de fois. Sa popularité est sans doute due au fait que certaines éditions sont bien illustrées, mais surtout qu’il présente les règles à suivre pour mener une bonne vie chrétienne : qu’il s’agisse des prières quotidiennes ou des méditations préparatoires aux sacrements.

Les livres de droit comptent des ouvrages très populaires : L’ordonnance de la Marine de 1681 et la Coutume de Paris sont les sixième et septième titres les plus cités. Dans une société où les militaires jouent un rôle défensif important, la quasi-absence de codes militaires surprend beaucoup. Les gouverneurs avaient peut-être raison de dire que les officiers canadiens ne connaissaient rien à l’abc de la discipline militaire. Parmi les œuvres des historiens et des géographes, celles qui concernent l’histoire de France et de l’Amérique septentrionale sont les plus nombreuses. Des biographies d’hommes politiques français et des relations de voyage en Amérique viennent confirmer la popularité des ouvrages français. Des traités sur les continents permettent également à certains lecteurs de découvrir les quatre coins du globe, tels qu’on les connaît à l’époque. L’ouverture sur le monde est donc particulièrement manifeste à travers ces ouvrages aux sujets géo-historiques.

Le parfait négociant, de Jacques Savary, est l’ouvrage le plus mentionné dans la bibliothèque scientifique. Parmi les livres de médecine que possèdent surtout les membres des professions libérales et quelques administrateurs, l’œuvre d’Ambroise Paré, le père de la chirurgie française, mérite d’être signalée chez le médecin Sarrasin et chez les chirurgiens Roussel et Baudeau. On peut s’étonner du fait que, dans la ville forteresse de Québec, où l’habitat est primordial et la construction navale, importante, seulement six bibliothèques contiennent des traités d’architecture, et seulement trois ont des manuels de construction navale. Une dizaine d’inventaires signalent également des œuvres musicales.

Les belles-lettres semble la catégorie littéraire la plus variée, avec près de 200 auteurs. Qu’ils soient partisans des anciens ou des modernes, adversaires des pédants, poètes précieux ou burlesques, fabulistes critiques de l’absolutisme ou romanciers de mœurs, épistoliers, penseurs épicuriens ou orateurs religieux, peintres de la passion humaine ou chantres des héros, tous les grands noms des belles-lettres françaises du XVIe au XVIIIe siècle figurent sur les rayons des bibliothèques coloniales. La présence d’abécédaires et de dictionnaires témoigne aussi de l’intérêt des premiers Canadiens pour l’art d’écrire. Enfin, la place réservée au roman et à la poésie illustre bien le besoin de distraction ressenti par certains lecteurs.

Abécédaires et almanachs permettent la diffusion de la littérature de colportage dans les foyers de la colonie. Destinés surtout aux classes populaires, les ouvrages de colportage sont souvent des livres de petite taille et peu volumineux, imprimés sur du papier de mauvaise qualité, brochés plutôt que reliés. Ces caractéristiques permettent de supposer que plusieurs œuvres échappent à l’enregistrement notarial québécois. Les titres figurant dans les bibliothèques permettent de conclure que les livres traitent aussi bien de l’éducation que de la religion, du divertissement et de connaissances pratiques telles que le jardinage et la pharmacopée. À l’exception peut-être de livres sur la magie, proscrits par les autorités religieuses et civiles, tous les thèmes se retrouvent dans cette littérature populaire.

Une quarantaine d’ouvrages sont signés par des auteurs plus ou moins contestataires. Les principales œuvres des grands noms du jansénisme français, Arnauld, Nicole et Pascal, circulent ici. Même des titres mis à l’index par Rome ou Paris sont accessibles. Mais les satires politiques provoquent la censure étatique, tandis que certains ouvrages donnant dans le scepticisme attisent les foudres de l’Église. Le Télémaque, de Fénélon, et les Essais, de Montaigne, en sont sans doute les meilleurs exemples. Sans être à l’index, quelques autres livres remettent en question certaines valeurs véhiculées par les autorités religieuses et politiques de la France d’alors. Deux tendances caractérisent cette littérature non conformiste. La critique politico-sociale, teintée de scepticisme ou de rationalisme, que l’on trouve chez des auteurs comme Bayle, Desperriers, Erasme, Gacon, Le Vayer, Vauban et Voltaire. Le courant libertin et la pensée épicurienne qui caractérisent Chaulieu, Charron, Gassendi, Patin et Saint-Évremont. Les amateurs de cette littérature peu orthodoxe appartiennent en majorité au monde des titulaires d’office, personnes qui jouissent habituellement d’une forte influence dans la société.

Débits de boissons et hôtelleries (afficher)

Cabarets ou auberges?

Le 19 septembre 1648, Jacques Boisdon reçoit de la Communauté des Habitants le privilège exclusif d’ouvrir un commerce de pâtisserie et d’hôtellerie à Québec. C’est avec ce personnage au patronyme fort coloré, ou au pseudonyme hérité peut-être de penchants antérieurs, que commence l’histoire de l’hôtellerie en Nouvelle-France. Sa boutique, située sur la place publique près de l’église de Québec, a le devoir d’accommoder les personnes qui veulent se loger contre paiement. Ce premier établissement hôtelier inaugure la notion du service public à offrir en échange de droits commerciaux. Le dictionnaire de Furetière, en 1690, définit l’hôtellerie comme un « logis garni que tient un hostelier, où on recoit les voyageurs & les passants pour les loger & nourrir pour de l’argent ». Il décrit l’hôtelier comme une personne qui « tient une maison garnie de meubles & de vivres, une auberge, un cabaret pour loger et nourrir les voyageurs, ou ceux qui n’ont point de mesnage établi ». Si l’auberge correspond à la définition de logis garni, le cabaret par contre, toujours selon le même auteur, est plutôt un débit de boisson à emporter. Quant à la taverne, elle se distingue du cabaret en offrant repas et boissons pour consommation sur place. Les auberges et les cabarets ont donc une triple fonction : ils sont lieux d’accueil, d’échange et de distraction.

Ville portuaire et capitale de la Nouvelle-France, Québec possède une importante infrastructure hôtelière. Montréal, ville frontière et de garnison, où vont et viennent les voyageurs de la fourrure, et Louisbourg, ville fortifiée peuplée de pêcheurs et de soldats, comptent tout autant d’établissements hôteliers. Les enseignes qui marquent les devantures des auberges et des cabarets, comme « Ville de la Rochelle », de Jean Maheu, ou « Signe de la Croix », de Laurent Normandin, attirent certes des civils, les résidants de Québec, mais davantage les matelots et les militaires. L’« Épée Royale », de Jean Seigneur, et l’« Autel de la Marine », de Germain Maujot, jouent un rôle identique à Louisbourg. D’autres enseignes permettent d’attirer de nombreux clients. Tel est le cas, par exemple, de l’enseigne de cuivre rouge au bas de laquelle est écrit « Grand Admiral de France », suspendue au cabaret de Pierre Busson Subtil, en 1689, dans la rue St-François à Montréal, qui est devenue l’enseigne de cuivre rouge « a lamiral » en 1740 (la même sans doute), dans les biens de son fils, et de l’enseigne du « Castor », chez Jolicœur, rue Capitale, en 1757.

Où sont les débits de boissons au Canada?

Les archives permettent d’identifier au moins 262 propriétaires ou gérants d’établissements hôteliers entre 1648 et 1760 à Québec. Les deux tiers environ possèdent d’abord un cabaret, pour tenir ensuite une auberge. La ville ne semble pas manquer de ce genre d’établissement et répond bien aux besoins de la population puisqu’il y a un aubergiste ou un cabaretier pour 100 à 130 habitants entre 1716 et 1744. On dénombre de 25 à 34 établissements de ce genre qui sont permanents, même si la population passe de 2573 à 5027 personnes à cette période. Montréal, Trois-Rivières, Louisbourg et la Nouvelle-Orléans comptent également des établissements hôteliers. En dehors des villes, chaque bourg ou village possède son auberge ou cabaret pour accueillir le voyageur qui descend de son canot ou l’habitant venu assister à la messe paroissiale. Lachine, embarcadère de tous les voyageurs des Pays d’en haut, en compte en permanence deux ou trois. Par ailleurs, tous les forts sont équipés d’une cantine où les soldats peuvent se procurer tabac et boisson. À l’exception des enseignes exigées par la loi, rien ne permet de distinguer extérieurement les établissements hôteliers des autres résidences. La plupart des établissements ont des dépendances, remises et jardins. En 1745, Claude Morillonnet dit Berry loue à l’aubergiste Louis Leroux une maison au faubourg Saint-Louis et « un vide bouteille dans le jardin avec une table et des bancs le tout en bois ». Un vide bouteille est un endroit isolé, un abri ou une petite maison où les gens peuvent se réunir pour se détendre ou boire. Il est possible que ce soit là un des premiers cafés-terrasses de la ville de Québec!

Ces lieux d’accueil, auberges ou cabarets, font généralement partie intégrante des habitations des propriétaires. Ce ne sont pas encore les hôtels du xxe siècle. Sur l’ensemble des aubergistes et des cabaretiers, la majorité ne possède ou ne loue qu’une seule maison. Il leur faut donc tenir leurs activités commerciales dans leur propre demeure, et c’est souvent dans la cuisine qu’ils accueillent leurs clients.

Les tenanciers de cabarets et d’auberges

Comme c’est la maison personnelle qui fait aussi office d’auberge, et la plupart du temps la cuisine familiale, tous les membres de la famille apportent leur contribution, et tout particulièrement l’épouse. Même si le titulaire du permis est habituellement le mari, l’épouse demeure toujours une précieuse collaboratrice et c’est à elle que revient souvent la direction de l’entreprise. À Québec et à Louisbourg, entre 10 et 15 p. 100 des hôteliers sont des femmes, la proportion étant un peu moindre à Montréal. Plusieurs femmes prennent la relève de leur mari décédé, tandis que d’autres reçoivent les clients pendant que le mari exerce un métier ailleurs. Pour bon nombre de propriétaires, l’hôtellerie apporte un revenu d’appoint. Contrairement aux métiers exercés à l’extérieur de la maison, en atelier ou en magasin, l’hôtellerie apparaît comme une véritable entreprise familiale.

Si on se réfère au nombre de professions auxquelles tous les aubergistes et cabaretiers de Québec disent appartenir, on peut en conclure que les hôteliers professionnels sont peu nombreux. En effet, près des trois quarts des hôteliers exercent ou ont exercé un autre métier. En fait, l’apprentissage de ce commerce ne semble pas très exigeant puisque des personnes aux occupations diverses, telles que des cordonniers, des fonctionnaires ou des menuisiers, peuvent s’improviser cabaretiers ou aubergistes du jour au lendemain.

La réglementation

Le nombre important de débits de boissons en Nouvelle-France révèle un fort penchant des Canadiens pour la consommation d’alcool. Les nombreux mandements épiscopaux et les prédications du clergé contre la vente d’alcool corroborent cette observation.

Entre 1663 et 1749, on promulgue à diverses reprises 34 règlements et ordonnances pour les principaux centres que sont Québec, Montréal et Louisbourg. Une quinzaine de règlements généraux s’adressent au commerce hôtelier, et 14 ordonnances sont destinées à des groupes spécifiques, tels que les soldats et les travailleurs des chantiers navals. Le règlement qui revient le plus souvent a trait à l’obligation d’obtenir une permission écrite pour tenir cabaret. Certaines interdictions sont également réitérées à plusieurs reprises : la vente d’alcool après certaines heures en soirée et pendant les offices religieux ou l’approvisionnement au marché dès son ouverture, pour éviter sans doute que les aubergistes accaparent toutes les denrées avant la population. Une ordonnance promulguée en 1726 par l’intendant Dupuy est à ce point sévère qu’elle est dénoncée par les autorités métropolitaines quelques années plus tard.

Malgré cette myriade de règlements, on ne relève qu’une trentaine de contrevenants dans la ville de Québec, dont les trois quarts pour avoir négligé d’installer une enseigne à leur cabaret. Les autres contrevenants ont vendu des boissons alcoolisées pendant les offices religieux, toléré l’ivresse dans leur établissement et « servi du vin » en dehors des heures d’ouverture. Trois permis de vente seulement sont révoqués. À Montréal, les amendes sont surtout reliées aux interdictions de vente d’alcool aux Autochtones (à l’exception de la bière et du cidre).

Les autorités louisianaises doivent également sévir contre les délinquants dans le secteur de l’hôtellerie. Vers les années 1720, le procureur général de la colonie, François Fleuriau, inspecte les cabarets de la Nouvelle-Orléans pour s’assurer qu’est respectée l’obligation de fermer pendant le service divin les dimanches et jours de fête. En promulguant, en 1751, le Règlement sur la police des cabarets, des esclaves, des marchés en Louisiane, le gouverneur Vaudreuil réagit au « désordre, qui est augmenté dans la ville par la multiplicité des cabarets qui s’y sont établis sans permission ». Désormais, seuls six cabaretiers peuvent avoir pignon sur rue à la Nouvelle-Orléans, et ils n’ont pas le droit de servir les soldats. Ces derniers doivent utiliser leurs cantines : « Chacun boira à l’endroit qui lui est désigné », lit-on dans le règlement. Les prohibitions de vente d’alcool aux Autochtones et aux esclaves sont également réitérées.

Les annales judiciaires permettent de relever une longue liste de problèmes causés par la présence des nombreux établissements hôteliers dans les principaux centres. Parmi ceux-ci, l’on trouve les jurons et les blasphèmes proférés en voie publique, l’absentéisme au travail et les retards dans les travaux, les salaires dépensés au cabaret par l’un ou l’autre des époux, les vols prémédités, les disputes et les bagarres, quelques duels et même le meurtre d’un cabaretier par un client éméché.

Malgré leur réputation de lieux de débauche, il ne semble pas, d’après les études faites à ce sujet, que les cabarets soient liés à la prostitution. Certes, certains clients rabroués injurient des tenancières en les qualifiant d’épithètes relevant du monde de la prostitution, ou quelques dames bien connues n’hésitent pas à vendre leurs charmes. La Saint-Michel de Lachine et la Lamarque de Montréal, par exemple, sont toutes deux actives dans les années 1680, mais elles sont des exceptions.

Que mange-t-on à l’auberge ?

Reconstituer le menu des auberges et des cabarets n’est pas chose aisée. Il est en effet difficile d’avoir une vue d’ensemble des repas offerts à cette période à cause du manque d’information. On sait que vers 1700, l’aubergiste Charles Trépagny de Québec demande pour ses repas 10 sols le matin, 1 livre 10 sols le midi, et 15 sols pour le souper. Si le repas du midi est le plus consistant, les trois s’accompagnent de boissons alcoolisées : eau-de-vie le matin, et vin midi et soir. Les quelques informations que nous avons au sujet des types de repas servis dans des auberges révèlent que les omelettes et l’anguille sont des mets appréciés; ces repas sont sans doute servis les jours maigres. Les aubergistes préparent aussi des ragoûts, des poulets, des pigeonneaux, des perdrix, des agneaux et des longes de veau piquées. L’on sait également que l’aubergiste Nicolas Blain offre à son menu des fromages de Hollande et du gruyère et que le cuisinier Leclerc prépare des gâteaux chez le cabaretier Laborde vers la fin du XVIIe siècle. Les collations, tout comme la vente de fruits et de desserts, comptent aussi parmi les services des établissements hôteliers.

Les jeux d’adresse et de hasard (afficher)

Les promenades en calèche durant l’été et en traîneau l’hiver, les courses sur la glace, en patins ou en traîneau, sont des activités extérieures qui égaient la vie de la plupart des habitants de la Nouvelle-France. Si les jeux de société constituent aussi un loisir pour tout le monde, les bals, quant à eux, sont réservés à une certaine élite. Certains passe-temps sont plus originaux ou inusités, comme un certain « jeu de Bagues », situé dans la cour d’un résidant de Louisbourg, et qui est constitué d’une structure assez imposante puisqu’elle est estimée à deux cent livres. Ce jeu de bagues serait composé d’une machine tournant sur un pivot, à laquelle sont adaptés des sièges et des chevaux de bois sur lesquels s’assoient les joueurs. Tout en tournant avec la machine, ceux-ci essaient d’enlever, avec la pointe d’un bâton, des anneaux suspendus à un poteau fixe. Mais ce jeu d’adresse est une exception : le billard, les quilles, les cartes et les dés sont beaucoup plus courants dans la colonie.

Le billard

Le billard est un divertissement populaire dans toutes les villes de la Nouvelle-France. Si ce jeu a longtemps été réservé à l’aristocratie, ses variantes – toutes assez différentes du billard actuel – se popularisent en France au cours du XVIIIe siècle. Dans la colonie, les tables de billard se trouvent surtout dans les auberges et les cabarets des centres urbains. L’un des premiers établissements à en offrir une à sa clientèle est l’auberge d’Abraham Bouat, située à Montréal rue Notre-Dame. L’établissement, à proximité de l’église paroissiale, tient pignon sur rue pendant les 25 dernières années du XVIIIe siècle. Dans la ville de Québec, si au moins 12 hôteliers possèdent des billards entre les années 1690 et 1760, la ville en compte deux ou trois de façon permanente. Quelques tables de billard se trouvent également à Louisbourg et à la Nouvelle-Orléans.

Grâce à la description de l’acquisition de Pierre Petitot Desmaret, en 1743, on peut aujourd’hui avoir un bon aperçu de ce qu’était un billard à cette époque : « un billard de 12 pieds ou environ de longueur sur 6 ou environ de largeur avec tapis au quart usé une toile de Beaufort sous le tapis tel qu’il se trouve monté en la demeure des vendeurs, trois paires de billes neuves et 4 autres vieilles, 26 masses de billard garnies de leurs manches, huit queues, dix lustres de fer blanc avec leurs porte lustres et deux grands bancs », le tout coûtant 400 livres. Les hôteliers maîtres de billard ont sûrement besoin de beaucoup d’espace pour aménager ce jeu et accommoder joueurs et spectateurs. Lorsque Jacqueline Deleau, veuve de Jean-Pierre Daubigny, loue une maison située dans la basse-ville de Québec, rue Saint-Pierre, en 1714, le « Bailleur doit faire lever la cloison de la chambre du 3e étage pour que ladite preneuse y puisse commodément placé son jeu de billard et de faire faire une fenêtre convenable dans ladite cloison pour tirer du jour aud[it] billard du coté de lad[ite] chambre ».

Le billard se joue à deux ou à quatre. Il y a souvent plusieurs spectateurs et ce sont eux qui arbitrent, au besoin, les coups litigieux. Le témoignage suivant du marchand forain Jean Taché, en 1739, l’illustre bien. Étant entré chez Pierre Petitot « pour y jouer une partie comme il fait tous les jours avec ses amys » et, après un coup difficile, « le maître de billard recueillit les voix de la galerie qui était composé de douze à quinze personnes ». Même si l’ensemble de la population a accès au billard, ce ne sont pas toutes les couches de la société qui y jouent. Selon les créances du cabaretier et maître de billard Bachelier, 31 personnes, dont trois femmes, ont des frais de billard et toutes font partie des corporations suivantes : officiers, fonctionnaires, marchands et professionnels.

Les quilles

Le jeu de quilles d’alors est différent de celui d’aujourd’hui. Si l’on ne connaît pas les règles de l’époque, on sait que le nombre de quilles n’était pas le même – il pouvait varier de trois à neuf – et que la boule pouvait être lancée en la roulant comme on le fait aujourd’hui, ou à la volée comme dans le jeu de pétanque. C’est d’ailleurs habituellement une activité extérieure. On sait qu’en 1748, le chevalier de La Corne de Montréal acquiert un jeu de quilles provenant des biens de l’ex-gouverneur de Trois-Rivières, Claude-Michel Bégon, lequel comprend une boule et huit petites quilles de bois.

Jouer aux quilles n’est pas une exclusivité de l’élite; bien au contraire : tout le monde s’adonne à ce divertissement, jeunes et moins jeunes, domestiques et artisans. Déjà en 1674, un certain Grégoire Simon joue aux quilles vers 17 heures le dimanche avec Pierre Mathieu à la Pointe-aux-Trembles, devant la maison d’un dénommé Saint-Ange. Toutefois, il arrive parfois des mésententes qui donnent lieu à des bagarres : les quilles peuvent se transformer alors en armes contondantes et devenir dangereuses. En 1688, un procès mentionne qu’un habitant a « donné un coup de quille sur la tête » d’un soldat.

Si aucun document ne permet de donner un chiffre exact sur le nombre de jeux de quilles dans la colonie, on sait par contre qu’auberges et cabarets offrent aussi à leur clientèle la possibilité de jouer aux quilles ou aux boules. Par exemple, le traiteur aubergiste François Marseau de Québec, associé de l’aubergiste Daniel Rietmann, possède un jeu de quilles. Le cabaretier René Daniau, de Québec a, quant à lui, un jeu de boules dans sa cour de la rue Saint-Jean. À Louisbourg, le marchand Jean Pierre Grégoire dispose aussi de son jeu de quilles.

Les dés et les cartes

Bien que tout jeu de hasard fasse l’objet d’interdictions périodiques dans les auberges et les cabarets, les jeux de dés et de cartes demeurent fort populaires durant tout le Régime français. On relève de nombreux procès causés par des querelles survenues dans des auberges ou cabarets de Québec et de Montréal et qui font référence à des clients qui pratiquent les jeux de hasard. On constate la même chose dans les auberges et les cabarets de Louisbourg. Les jeux de cartes sont aussi présents dans les campagnes, comme en témoigne la vente de deux douzaines de cartes pour jouer au piquet par le chirurgien Bertier de Québec à J-F Duchesny de Sainte-Anne, près de Batiscan.

Le piquet, le jeu de cartes le plus fameux selon Antoine Furetière, célèbre lexicographe de la fin XVIIe siècle, compte de nombreux adeptes en Nouvelle-France. Le jeu se joue avec 36 cartes au XVIIe siècle, et 32 au siècle suivant. La triche est courante aussi. En 1714, Jean-Baptiste Alleou de Saint-Étienne et Monsieur De Chalus, capitaine de compagnie, jouent au piquet à l’auberge du Grand Air. Alleou insiste pour finir la partie, car il n’a plus d’argent, mais il continue quand même jusqu’à quatre heures du matin pour on ne sait quelle raison. À la fin, Chalus prétend avoir gagné la somme considérable de 300 livres, qui équivaut à peu près au salaire annuel d’un artisan. Parmi les autres jeux de cartes que mentionnent parfois les témoins d’informations judiciaires, figurent le lansquenet, le brelan, la mouche, le trut, le romestre ou romilly et la triomphe.

L’Académie des jeux

C’est sous l’Ancien Régime en France qu’on assiste à une codification des règles des jeux par la diffusion de livres sur ce sujet. En 1654 paraît La Maison académique, recueil général de tous les jeux divertissans pour se réjouyr agréablement dans les bonnes compagnies. Y sont présentées, entre autres, les règles du piquet, du trictrac, du billard et de l’oie. L’ouvrage, mis à jour et réédité à plusieurs reprises, reparaît en 1718 sous le titre Académie universelle des jeux, chez l’imprimeur parisien Nicolas Le Gras. Ce dernier recueil sera, lui aussi, réédité pas moins de 25 fois avant 1800. L’échantillonnage des inventaires après décès révèle qu’au moins trois exemplaires de cet ouvrage ont traversé l’Atlantique : l’un appartenant à un procureur, l’autre à un marchand, et le troisième, à un officier.

Il est possible d’apprendre à jouer au piquet, au lansquenet, au brelan, à la mouche, au trut, au romestre ou romilly, ou encore à la triomphe, grâce au site des éditions électroniques de l’Académie universelle de jeux. http://www.archive.org/stream/acadmieuniverse00unkngoog#page/n5/mode/2up

Les ouvrages contemporains permettent d’avoir accès à des explications simplifiées de variantes de plusieurs de ces jeux dans la langue française d’aujourd’hui.

Le jeu de dés est lui aussi populaire et il est parfois l’occasion de déboursés considérables. Ainsi en 1677, Charles Catignon, garde-magasin du roi, joue aux dés avec le Sieur de Repentigny et perd 756 livres en une seule journée. Les jeux de trictrac avec leurs dés, cornets, dames d’ivoire et tabliers en bois d’ébène font aussi partie des divertissements en Nouvelle-France. On rapporte qu’en mai 1726, un groupe de quatre ou cinq personnes, après avoir mangé un ragoût de gibier, passe la soirée à jouer au « trique » chez un dénommé Lahaye, à Louisbourg. Toutefois, une telle pratique des jeux n’est pas monnaie courante, car les clients des auberges et des cabarets ne jouent ni au trictrac, ni au quadrille, ni aux échecs. En effet, les neuf tabliers de trictrac relevés dans les inventaires en Nouvelle-France appartiennent tous à des membres de l’administration publique, dont un au gouverneur Philippe de Vaudreuil. Les inventaires après décès permettent de conclure que ce type de distraction semble réservé aux administrateurs et aux professionnels. Il est intéressant, par ailleurs, de noter que le jeu de quadrille, avec son propre jeu de cartes, appelé aussi « jeu de l’hombre », qui se joue habituellement à quatre joueurs et dans le calme, semble être l’ancêtre du jeu de bridge. En ce qui a trait aux échecs, les inventaires relèvent seulement trois propriétaires de ce type de jeu : le religieux Louis de Norey, le procureur Guillaume Verrier et le marchand pelletier Noël Noël. Claude Barolet pour sa part, marchand de Louisbourg, est propriétaire d’un jeu de dominos.

Conclusion (afficher)

Les auberges et les cabarets de Nouvelle-France, qui sont à la fois lieux d’accueil, d’échange et de distraction, sont des endroits de sociabilité par excellence. Attirés par des enseignes qui se distinguent généralement avec netteté de la devanture des maisons, les résidants en quête de compagnie ou de rafraîchissements trouvent dans ces auberges de quoi les satisfaire. De même en est-il des voyageurs à la recherche d’un gîte provisoire. On leur offre tout à la fois : couvert, collations, cidre, bière et alcools, jeux d’adresse et de hasard. Tous peuvent y venir tromper la monotonie du quotidien.

Souvent rassemblés pour le plaisir ou pour le travail, les clients font connaissance, échangent les dernières nouvelles, se taquinent et vont parfois jusqu’à se battre lorsque qu’ils abusent de l’alcool. Toutefois, l’habitant des colonies n’a pas besoin d’être attablé à l’auberge pour se distraire puisqu’il a accès à certains jeux d’adresse qui se pratiquent à l’extérieur. Quant aux autres loisirs, tels que la lecture, la musique et le théâtre, ils requièrent un cadre plus tranquille, propice à la concentration, rarement offert par l’hôtellerie.

C’est le plus souvent par nécessité professionnelle ou religieuse que les habitants des colonies s’initient à l’univers de la lecture, de la musique, de la danse et du théâtre, tout en respectant les censures cléricales.

Pistes de lecture (afficher)

Bacqueville de la Potherie, Claude-Charles Le Roy, known as. Histoire de l’Amérique septentrionale. Vol. 1. Paris: Brocas, 1753, pp. 278–279.

Briand, Yves. Auberges et cabarets de Montréal (1680-1759): lieux de sociabilité. Master’s thesis, Université Laval, 1999.

Dictionary of Canadian Biography. Biographies published in volumes I to III. Quebec City: Presses de l’Université Laval.

Ferland, Catherine. Bacchus en Canada: boissons, buveurs et ivresses en Nouvelle-France. Quebec City: Septentrion, 2010.

Ferland, Catherine. “Le nectar et l’ambroisie : la consommation des boissons alcooliques chez l’élite de la Nouvelle-France”. Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 58, no. 4 (spring 2005), pp. 475–505.

Furetière, Antoine de. Le Dictionnaire universel. 3 vols. The Hague, Rotterdam, 1690. Entries for auberge, cabaret, hôtelier, hôtellerie, taverne.

Gallat-Morin, Élisabeth. “La musique dans les rues de la Nouvelle-France”. Les cahiers de la société québécoise de recherche en musique, vol. 5, nos. 1–2, pp. 45–51.

Gallat-Morin, Élisabeth and Jean-Pierre Pinson. La vie musicale en Nouvelle-France. Quebec City: Septentrion, 2003.

Laflamme, Jean. L’Église et le théâtre au Québec. Montreal: Fides, 1979.

Proulx, Gilles. Aubergistes et cabaretiers de Louisbourg. Parks Canada, MRS 136, 1972.

Proulx, Gilles. Les bibliothèques de Louisbourg. Parks Canada, MRS 271, 1974.

Proulx, Gilles. Tribunaux et lois de Louisbourg. Parks Canada, MRS 303, 1975.

Séguin, Robert-Lionel. Les divertissements en Nouvelle-France. Bulletin no. 227. Ottawa: National Museum of Canada, 1968.

Voyer, Simonne. La danse traditionnelle dans l’est du Canada. Quebec City: Presses de l’Université Laval, 1986.

Sur le Web

![Chanson injurieuse de Jean Berger | Procès entre Claude de Saint-Olive, apothicaire, plaignant, et Lambert Thuret dit Prévost, caporal de la Compagnie d'Esgly, Jean Berger, peintre, et Latour, soldat de la Compagnie d'Esgly, accusés d'agression [extrait]. 19 juin 1709. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Direction du Centre d'archives de Montréal, Fonds Juridiction royale de Montréal, TL4, S1, D1148 Chanson injurieuse de Jean Berger](https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/files/2011/11/Nouvelle-France_5_2_1_Chanson-injurieuse-de-Jean-Berger_1-219x300.jpg)

![Chanson injurieuse de Jean Berger | Procès entre Claude de Saint-Olive, apothicaire, plaignant, et Lambert Thuret dit Prévost, caporal de la Compagnie d'Esgly, Jean Berger, peintre, et Latour, soldat de la Compagnie d'Esgly, accusés d'agression [extrait]. 19 juin 1709. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Direction du Centre d'archives de Montréal, Fonds Juridiction royale de Montréal, TL4, S1, D1148 Chanson injurieuse de Jean Berger](https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/files/2011/11/Nouvelle-France_5_2_1_Chanson-injurieuse-de-Jean-Berger_2-225x152.jpg)