-

- Introduction

- Colonies et Empires

- Les explorateurs

- Jacques Cartier 1534-1542

- Samuel de Champlain 1604-1616

- Étienne Brûlé 1615-1621

- Jean Nicollet 1634

- Jean de Quen 1647

- Médard Chouart Des Groseilliers 1654-1660

- Pierre-Esprit Radisson 1659-1660

- Nicolas Perrot 1665-1689

- René-Robert Cavelier de La Salle 1670-1687

- Charles Albanel 1672

- Jacques Marquette 1673

- Louis Jolliet 1673-1694

- Louis Hennepin 1678-1680

- Daniel Greysolon Dulhut 1678-1679

- Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan 1684-1689

- Pierre de Troyes 1686

- Pierre Le Moyne d’Iberville 1686-1702

- Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac 1694-1701

- Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye 1732-1739

- Activités économiques

- Population

- Vie quotidienne

- Héritage de la Nouvelle-france

- Liens utiles

- Crédits

Colonies et Empires

Lieux de fondation

« Terres neufves » septentrionales arides ou îles du Sud enchantées?

L’aventure de la France en Amérique débute au XVIe siècle, lorsque le roi François Ier missionne un Italien, Giovanni da Verrazano, d’explorer les côtes du continent découvert par Christophe Colomb, à la fin du siècle précédent. Pendant près de 100 ans, les Français effectuent diverses tentatives pour s’implanter sur le continent américain, tentatives que relate ici Raymonde Litalien.

Après avoir expliqué ce qu’espéraient découvrir ces explorateurs, l’auteure dresse un tableau des différents lieux de fondation français en Amérique, depuis la première et éphémère colonie de Charlesbourg-Royal (1541-1543), jusqu’à la fondation de Québec, en 1608. Elle révèle ainsi les destins étonnants de communautés qui, portées par des motivations parfois fort divergentes, étaient néanmoins toutes désireuses de fonder un nouveau pays qui ressemblerait à leur terre d’origine tout en étant profondément différent : une « nouvelle » France !

Le récit transporte le lecteur depuis l’Acadie jusqu’aux plages de la baie de Rio de Janeiro, au Brésil, où les Français tentèrent brièvement de concurrencer les colons portugais, ainsi qu’en Floride, à Fort Caroline, une colonie au destin particulièrement funeste.

Cette époque passionnante des premières tentatives d’implantation est également celle de la découverte des Amérindiens, des premières rencontres entre des Européens et les peuples d’Amérique, leurs premiers échanges, leurs premiers malentendus.

La ruée vers le Nouveau-Monde (afficher)

À la recherche d’une route occidentale vers l’Asie, les navigateurs européens, au XVIe siècle, découvrent des territoires dont les dimensions, les ressources et les populations leur étaient encore inconnues. En fait, les marins se heurtent à un double continent, l’Amérique. Avec constance et détermination, les souverains envoient alors des explorateurs reconnaître ces « terres neufves » et les cartographier en vue d’y fonder des établissements. Le secret des rivages aperçus et des terres convoitées est toutefois bien gardé. Tous ces voyageurs conservent jalousement les observations qu’ils ont pu faire durant leurs périples. Ainsi, les lieux seront longtemps présentés comme un monde imaginaire, soit par ignorance du réel, soit pour conserver secrètes les découvertes et pour maintenir l’espoir de trouver des richesses encore plus grandes.

À l’assaut des richesses de l’Amérique

En France, l’entreprise privée n’attend pas de mission officielle pour tirer profit des nouvelles découvertes. Dès le début du XVIe siècle, des négociants normands vont régulièrement au Brésil chercher des bois de teinture pour leur industrie textile, et chaque année, les Bretons arment des navires pour la pêche sur les côtes de Terre-Neuve. Les uns et les autres, qui s’aventurent entre ces deux pôles, repèrent de belles terres arables dans le Nord de la Floride. Ils sont suivis par des marins de tous les ports français de l’Atlantique et de la mer du Nord dès qu’est connue l’existence des riches ressources poissonnières des eaux septentrionales. Une autre surprise attend les voyageurs européens, au sud comme au nord du continent : des peuples nombreux y résident et connaissent bien leur territoire et ses ressources. Les Européens mettront longtemps à admettre qu’ils ne sont pas en présence de Chinois ou d’Indiens de l’Inde. Sans le savoir, ils voyaient dans ces populations des Asiatiques qui, effectivement, environ 10 000 ans plus tôt, avaient quitté l’Asie, traversé le détroit de Béring pour essaimer sur tout le continent américain. Entre Français et Amérindiens, des relations d’échanges se mettent rapidement en place, chacun obtenant de l’autre des denrées et des services qu’il ne peut se procurer autrement. Ces préalables seront de nature à faciliter grandement la fondation des établissements coloniaux.

Où établir une nouvelle France?

L’objectif, à moyen terme, est de construire dans l’immense continent américain une nouvelle France. C’est le nom qui sera donné au littoral parcouru entre la Floride et Terre-Neuve par Giovanni Verrazzano, en 1524, lors de la première expédition officielle commandée par le roi François Ier, de France. Verrazano comprend alors que ce rivage continu n’est autre qu’une barrière entre l’Europe et l’Asie. Il présume aussi qu’il cache un continent dont la dimension lui est inconnue. Dorénavant, tout voyage d’exploration vers l’Amérique cherchera une voie fluviale ou terrestre de nature à faciliter la traversée du continent.

Dans le voisinage de la « nouvelle » France cohabitent plusieurs colonies rivales, établies sur des îles et des terres méridionales qui séduisent autant par leurs richesses que par leur climat. Le choix de la France pour des lieux de fondation est forcément tributaire des multiples occupants et des ressources naturelles convoitées. Les Français s’installent en Amérique septentrionale pour la pêche et le commerce des pelleteries avec la conviction d’avoir trouvé, avec Québec sur le fleuve Saint-Laurent, une voie d’accès à la frontière occidentale de l’Amérique. Ils conserveront toutefois un intérêt persistant pour les rivages du Sud avant de retourner vers leur premier choix.

Charlesbourg-Royal 1541-1543 (Cap-Rouge, Québec, Canada) : une escale dans la traversée du continent (afficher)

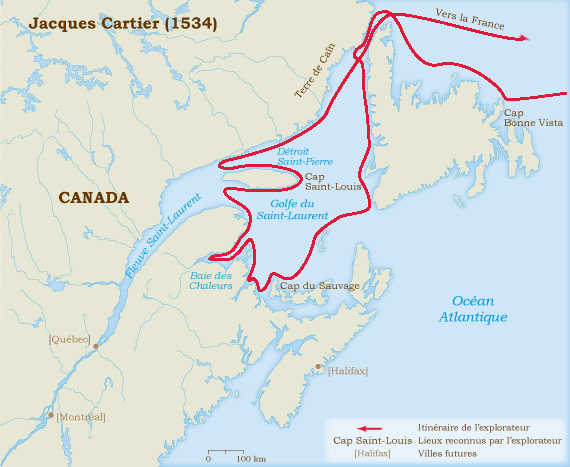

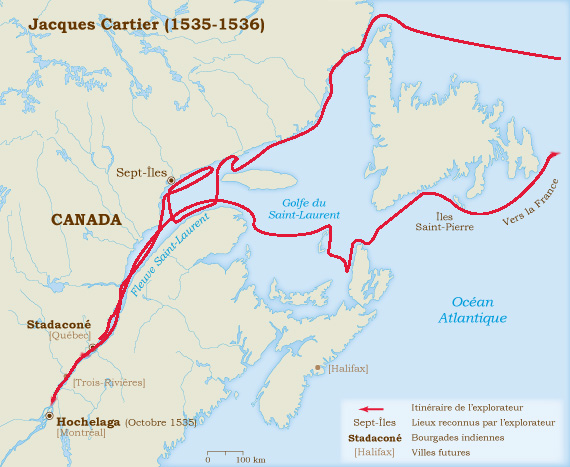

Le choix de Cap-Rouge pour installer les premiers colons français envoyés par François Ier n’est pas le fruit du hasard. Depuis au moins un demi-siècle, des centaines de marins pêcheurs français traversent l’Atlantique vers Terre-Neuve, où ils ancrent leurs bateaux pendant les mois d’été, le temps de constituer un chargement de poisson et de pelleteries. Ces marins ont le temps de se familiariser avec le territoire et ses habitants. De plus, trois voyages d’exploration mandatés par le roi permettent d’élargir la connaissance du littoral de l’Amérique du Nord. Dans son rapport de voyage le long de la côte orientale du continent en 1524, Giovanni Verrazzano précise : « Mon intention était d’atteindre Cathay et la côte extrême-orientale de l’Asie, mais je ne m’attendais pas à l’obstacle que j’ai rencontré, celui d’une terre inconnue. » Et il ajoute : « Toute la terre rencontrée fut appelée Francesca, en l’honneur de notre roi François. » Les cartographes qui rendent compte du voyage de Verrazzano désignent le territoire abordé sous le nom de « Nova Gallia » (1529) ou de « Nova Francia ». La Nouvelle-France est née, du moins sur les cartes. Le continent doit être exploré. Il se laisse connaître peu à peu grâce à diverses expéditions, dont celles d’explorateurs anglais, espagnols et portugais. Leurs secrets de navigation parviennent à la cour de France. Ainsi, après Verrazzano, la France envoie deux autres expéditions, conduites par Jacques Cartier, marin breton connaissant les zones de pêche de Terre-Neuve et de l’île du Cap-Breton. En 1534, Cartier se limite à une exploration de Terre-Neuve et du golfe du Saint-Laurent. L’existence du fleuve Saint-Laurent ne sera révélée que plus tard, par les deux jeunes Iroquoiens du Saint-Laurent, Taignoagny et Domagaya, capturés en Gaspésie par le navigateur. Cette connaissance est déterminante : lors de son voyage en 1535, Cartier navigue en droite ligne vers cette grande voie fluviale, le Saint-Laurent, qui, selon les jeunes Amérindiens, traverse un vaste espace aux limites indéterminées nommé « Canada ».

L’origine du nom « Sainte-Croix »

Arrivé le 14 septembre 1535 au lieu choisi pour installer son équipage, l’embouchure d’un cours d’eau, Cartier désigne la rivière du nom de « Sainte-Croix ». Chaque 14 septembre, le calendrier liturgique catholique célèbre « l’exaltation de la sainte croix », rappelant une autre découverte, réalisée par sainte Hélène : au ive siècle, la mère de l’empereur Constantin avait retrouvé les ruines du saint sépulcre et les restes de la croix sur laquelle le Christ avait été supplicié. Plus tard, entre 1615 et 1625, cette rivière sera baptisée par les Récollets du nom de Saint-Charles, qu’on lui connaît aujourd’hui, en l’honneur de leur protecteur Charles de Boves, grand vicaire de l’évêché de Rouen.

Pourquoi choisir la rivière Sainte-Croix?

Cartier fixe son choix sur l’embouchure de la rivière Sainte-Croix, en ramenant les deux jeunes hommes à leur lieu d’origine, Stadaconé, sis au cap Diamant. Au cours de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent, près de la rivière Sainte-Croix, il observe la présence de nombreux campements, chacun habité par au moins une centaine d’Amérindiens semi-nomades. Stadaconé seul aurait regroupé environ 500 personnes. Une grande île qu’il nomme « isle de Bacchus » (île d’Orléans), semble particulièrement fertile, car elle présente « moult belles terres unies […] pleines de bois sans y avoir aucun labourage ». Le havre est bon pour laisser les bateaux à l’échouage. Dans un premier temps, Cartier est reçu chaleureusement par le chef Donnacona et les compatriotes des deux Iroquois qu’il ramène de France. Le site de Stadaconé se révèle un bon choix pour un établissement permanent. Les 112 hommes d’équipage s’installent donc sur la rive nord de la rivière Sainte-Croix pour l’hiver 1534-1535. Un fortin défensif est construit de rondins, mais les hommes habitent dans les deux plus grands navires, la Grande Hermine et la Petite Hermine. Fidèle à son mandat, Cartier ne tarde pas à appareiller la pinasse l’Émérillon, le 19 septembre, pour se rendre à Hochelaga (Montréal), puis avancer le plus possible vers la source du fleuve Saint-Laurent. Il cherche aussi, selon la demande expresse du roi François Ier, à obtenir des informations sur l’existence de minerais. Malgré la prospérité d’Hochelaga, sa situation au carrefour de plusieurs rivières et le bon accueil de ses habitants, Cartier comprend que le fleuve Saint-Laurent ne traverse pas tout le continent, mais que d’autres voies fluviales pourraient y parvenir. Après un rude hiver, les navires de Cartier lèvent les voiles, le 6 mai, avec 25 hommes en moins, morts du scorbut. Le capitaine ramène avec lui 10 Amérindiens qu’il a capturés, dont le chef Donnacona, lequel saura convaincre François 1er des multiples attraits du Canada. Toutefois, l’ambition du roi de France doit se plier à d’autres contraintes pour son entreprise au Nouveau Monde.

L’Espagne et le Portugal : des rivaux

Le choix d’une base coloniale doit aussi tenir compte de l’implantation, en Amérique du Nord, des deux grandes puissances de l’époque, le Portugal et l’Espagne. La France est surveillée par ses rivaux, car son roi refuse de se conformer à la bulle papale Inter coetera (1493), qui partage les nouveaux territoires à découvrir entre ces deux puissances. En 1533, à la demande du roi de France, le pape Clément VII précise que la bulle « ne concernait que les continents connus et non les terres [qui seraient] ultérieurement découvertes par les autres couronnes ». La publication, en 1556, du récit des deux voyages de Jacques Cartier, par l’Italien Ramusio, ne fait qu’augmenter l’inquiétude des rivaux de la France.

Aussi les préparatifs de l’expédition suivante, celle qui quitte la France en 1541, sont-ils suivis de très près par l’empereur d’Espagne Charles-Quint, par Jean III du Portugal et par la cour d’Angleterre où règne Henri VIII. La commission de vice-roi accordée au gentilhomme Jean-François de La Roque de Roberval, le 15 janvier 1541, donne la mesure de l’importance de l’expédition : il ne s’agit plus d’un simple voyage d’exploration commandé par un marin, mais bien le point de départ d’une entreprise coloniale gouvernée par un haut dignitaire de la Cour. Toutes les opérations sont amplifiées par les observateurs : un espion espagnol ira même jusqu’à multiplier par trois le nombre de colons montés sur les navires, les portant à 1 500 alors que moins de 500 personnes auraient fait le voyage. Malgré les protestations des cours d’Espagne et du Portugal, les préparatifs se poursuivent. Des prisonniers sont recrutés comme colons par Cartier (50 environ) et Roberval (30 environ) dans leurs circonscriptions. Ils ne sont pas élargis mais déportés volontairement. Des capitaux privés sont investis, essentiels au financement d’une si coûteuse expédition. Le 23 mai 1541, Cartier quitte Saint-Malo au commandement de cinq navires pour une pénible traversée qui prendra trois mois.

Une méconnaissance de l’autre

Les explorateurs français du XVIe siècle connaissent peu de choses des populations habitant l’Amérique et les abordent avec des idées préconçues. Croyant être arrivé aux rivages de l’Asie, Verrazzano s’étonne d’y trouver des gens ne correspondant pas à la description connue des Chinois ou des Indiens de l’Inde : nudité partiellement cachée par des plumes, amour libre, absence de lois et de propriétés, et pratique de l’anthropophagie sont autant de traits qui vont dorénavant caractériser le « sauvage » aux yeux des voyageurs européens. Sur le nom d’« Indiens », dont on les qualifie, repose tout le malentendu. Jacques Cartier n’échappe pas aux effets malencontreux de cette méprise. L’emploi de la force pour emmener des Amérindiens en France, aussi bien en 1534 qu’en 1536, suscite la méfiance. Ces derniers interprètent comme un outrage certains gestes d’autorité, comme celui de planter une croix à Gaspé en 1534 ou de construire un fort au bord de la rivière Sainte-Croix sans l’accord des habitants. Pire encore, la décision de Cartier d’aller à Hochelaga, en 1535, malgré les protestations de Donnacona, est comprise comme une déclaration de guerre. Cartier lui-même perd toute confiance en ses interlocuteurs; il les accuse de dissimulation et de fourberie et accumule les offenses à leur égard.

Le voyage de Cartier en 1541

Lors de son voyage en 1541, Cartier et ses compagnons sont accueillis par les habitants de Stadaconé. Il reçoit de leur chef Agona un esnoguy, « qu’il portait sur la tête en guise de couronne et il le place sur la tête de notre capitaine ». Cartier refuse l’esnoguy et donne à Agona et à ses femmes quelques menus présents dont le chef comprend rapidement le peu de valeur. Devant l’hostilité des habitants de Stadaconé, Cartier renonce au site de Sainte-Croix (rivière Saint-Charles) et trouve un autre endroit, un peu plus à l’ouest, au bord de la rivière de Cap-Rouge. Cette dernière présente une falaise escarpée, dont la hauteur varie de 35 mètres, au-dessus du niveau du fleuve du côté ouest, à 45 et 50 mètres, sur les côtés sud et nord. Cartier « trouva [le site] meilleur et plus commode pour y mouiller et y laisser ses navires que le précédent ». Au bord de la falaise, il fait construire les principaux bâtiments d’habitation : « […] deux corps de logis, une grosse tour et une autre de la longueur de quarante ou cinquante pieds, où il y avait diverses chambres, une salle, une cuisine, des chambres d’office, des celliers, haut et bas, et proche d’iceux, il y avait un four et des moulins aussi un poêle pour y chauffer les gens et un puits au-devant de la maison ». Il y avait aussi « un autre logement, dont partie formait une tour à deux étages, avec deux corps de logis où l’on gardait toutes les provisions et tout ce que nous avions apporté; et près de cette tour, il y avait une autre petite rivière […] Tant en bas qu’en haut, furent logés les gens du commun. »

Au pied de la falaise, un poste de garde et de moulin à eau permet de surveiller toute circulation suspecte sur le fleuve et donne facilement accès à la rivière de Cap-Rouge, où sont amarrés les navires. La forêt de feuillus qui borde le site fournit le bois pour les constructions et le chauffage. Les deux sites sont reliés par un sentier grimpant sur la falaise. Le tout est entouré d’une palissade. D’après les fouilles archéologiques récentes, le site couvrait près de 60 000 mètres carrés.

Cette construction de type défensif s’explique par la concurrence des Espagnols qui s’étaient attaqués aux bateaux de Cartier en 1541, ainsi que par l’hostilité manifestée par les Amérindiens lors d’un raid causant la mort de 35 personnes. Elle doit loger de 450 à 500 colons : les 350 qui accompagnent Cartier et les 150 autres que Roberval doit emmener. Le lieu est nommé « Charlesbourg-Royal », en l’honneur du fils de François 1er, Charles d’Orléans. En juin 1542, après un hiver aussi difficile que celui de 1535-1536, Cartier décide de retourner en France avec tous les colons. Pour sa part, Roberval quitte La Rochelle plus tard que prévu, le 16 avril 1542, avec trois navires et « deux cents personnes, aussi bien hommes que femmes et divers gentilshommes de qualité ». Le 8 juin, les bateaux jettent l’ancre dans le port de Saint-Jean (Terre-Neuve), où se trouve Cartier. Malgré l’ordre de Roberval, Cartier refuse de retourner à Charlesbourg-Royal et rentre à Saint-Malo. Le 30 juin 1542, Roberval quitte Terre-Neuve et arrive à Cap-Rouge à la fin de juillet. Il s’installe au fort construit par Cartier, qu’il renomme « France-Roy ». Une fois de plus, les Français sont confrontés aux rigueurs de l’hiver et à l’hostilité des Amérindiens. Au printemps suivant, après une brève exploration vers l’Outaouais, Roberval et sa troupe abandonnent le site de Cap-Rouge, pour rentrer en France au début de septembre 1543.

Le mirage des richesses

L’un des attraits du site de Cap-Rouge est l’existence apparente de métaux précieux que Cartier identifie dès son arrivée : […] On trouva bonne quantité de pierres que nous pensâmes être des diamants […] un important gisement contenant le meilleur fer du monde […] pur et prêt à mettre au fourneau. Et au bord de l’eau nous trouvâmes certaines feuilles d’or fin de l’épaisseur d’un ongle […] À une centaine de pas au-delà de la dite prairie, on trouve une colline couverte d’une sorte d’ardoise noire et épaisse où l’on voit des veines minérales qui luisent comme de l’or et de l’argent. Dans toute cette pierre on voit de grosses paillettes dudit métal. Et dans certains endroits, nous trouvâmes des pierres comme des diamants, les plus beaux, les mieux polis et les mieux taillés qu’on puisse voir, et lorsque le soleil brille, ils resplendissent comme des étincelles de feu. Roberval confirmera les dires de Cartier : « On testa la qualité de cet or dans un fourneau […] et il se révéla être de bon aloi. » De plus, Cartier a retenu de la description du Saguenay faite par Donnacona qu’il s’y trouverait de l’or et d’autres minerais. Ce territoire aux limites indéterminées couvrirait un espace allant de la rivière Saguenay jusqu’à l’Outaouais. C’est ce qui le pousse à se rendre à Hochelaga afin « d’observer et de comprendre le mouvement des sauts qu’il faut franchir pour parvenir à Saguenay ». Roberval fera de même en allant jusqu’au confluent du Saint-Laurent et de la rivière Outaouais. L’or rapporté en France se révèlera être de la pyrite de fer, et les diamants, du vulgaire quartz, d’où l’expression séculaire « faux comme les diamants du Canada ». Il reste toutefois d’autres ressources incontestables que les explorateurs de François Ier ont pu observer. La fertilité du sol, la richesse des forêts en gibier à fourrure, les poissons de mer et d’eau douce sont autant de garanties de la viabilité d’une colonie. Il faudra cependant composer avec l’hiver, une difficulté de taille qui a pris tous les immigrants par surprise. Pour les fondateurs successifs, au cours du XVIIe siècle, survivre durant la saison froide restera longtemps un défi.

Le fort Coligny au Brésil (1555-1560) : un apport à l’industrie textile normande (afficher)

L’expérience décevante des hivers dans la vallée du Saint-Laurent incite la France à chercher un endroit au climat plus doux où fonder une colonie. La découverte fortuite, en 1500, du littoral du Brésil par le Portugais Pedro Alvarez Cabral produit un effet d’entraînement parmi les marins français, qui y conduisent des expéditions dès le début du XVIe siècle. La tradition orale évoque quelques voyages non formellement avérés, comme ceux de Jean Cousin, en 1488, et de Paulmier de Gonneville, en 1503, tous deux Honfleurais. On sait avec plus de certitude que le capitaine Jean Denis, aussi de Honfleur, aurait navigué le long des côtes brésiliennes en 1504, et que son pilote Gamart aurait fait de même vers 1519, suivi de Jean Parmentier l’année suivante. Verrazano, en 1528, et le cartographe Le Testu, en 1551, visitent aussi ces côtes et y trafiquent avec les Autochtones. La concurrence est toujours vive entre navires marchands portugais et français : en 1530, les Français ont déjà capturé plus de 300 navires.

Des colorants destinés à l’industrie textile du Nord de la France et de l’Europe comptent parmi les produits recherchés au Brésil. C’est dans ce contexte qu’un bois nommé « brésil », venant des Indes et connu dès le xiie siècle pour ses propriétés tinctoriales, fait son apparition en Normandie. Ce bois à teindre, qui donne une couleur d’un rouge éclatant et beaucoup moins coûteux que la garance, est à l’origine de nombreux voyages outre-Atlantique. Ce bois de teinture domine les échanges au Brésil, mais on y trouve aussi du poivre, du coton, des animaux exotiques et divers produits tropicaux. En 1547-1548, au moins 14 navires français y entretiennent un commerce avec les populations locales.

Des « Indiens » du Brésil en France

Des « Indiens » du Brésil ont été nombreux à s’embarquer sur des bateaux français à destination de la Normandie, témoignant ainsi de l’existence de peuples inconnus des Européens. D’ailleurs, de nombreuses représentations dans les églises normandes le rappellent. En 1550, devant le roi de France Henri II, la reine et la cour en visite à Rouen, on simule des combats entre Tupinambas et Tabajaras, avec la participation de Rouennais, vêtus à la manière indienne, et de « cinquante naturels sauvages freschement apportés du pays ». En 1558, le commandant du fort Coligny ramène aussi en France une cinquantaine de Brésiliens qui sont répartis dans autant de familles. Au début du XVIIe siècle, François de Razilly (venant de San Luis) ramène à Paris six Tupinambas, qui seront baptisés en grande pompe en présence de Louis XIII et de sa mère Marie de Médicis.

Ces Amérindiens d’Amérique du Sud attirent la curiosité des Français, notamment des écrivains. Le principal témoignage est celui de Jean de Léry, compagnon de Villegagnon en 1557, qui séjourne 10 mois au fort Coligny et publie, par la suite, l’Histoire d’un voyage faict en la terre de Brésil autrement dite Amérique (1578). Augmenté au fil de six éditions successives, publié du vivant de l’auteur et traduit en latin, l’ouvrage est lu dans toute l’Europe. Il offre une vision assez sombre des Amérindiens, que l’on représente dans une quinzaine de planches gravées. Montaigne reprend le sujet en 1580 dans le chapitre « Des Cannibales » de ses Essais (I, 31). Il oscille entre une objectivité attentive et une réserve contrôlée. Au siècle des Lumières, le récit de Léry inspire encore l’abbé Prévost et, après lui, Diderot et l’abbé Raynal.

La suprématie des marins normands

Au XVIe siècle, les Normands sont les plus nombreux des marins français à s’aventurer sur les côtes brésiliennes. Ouverts à la fois sur la mer du Nord et sur l’Atlantique, leurs ports jouissent d’une situation particulièrement propice au commerce maritime. Rouen, port fluvial sur la Seine, agit comme centre de redistribution aussi bien vers Paris, Orléans et la Loire que vers le Nord de l’Europe. Forts de leur puissance, les riches négociants normands, comme le Rouennais Jean Ango, arrivent à s’imposer comme principaux pourvoyeurs du « bois brésil » en faisant la chasse aux bateaux français autres que normands.

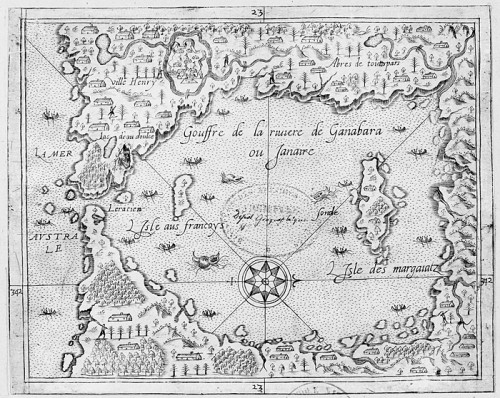

Le fort Coligny

En 1555, une entreprise approuvée par l’amiral de France Gaspard de Coligny et financée partiellement par le roi vise à coloniser une baie de la côte brésilienne. Le chevalier de Malte, Nicolas Durand de Villegagnon, commande la petite flotte de trois navires qui quitte le port du Havre le 12 juillet 1555. Le 10 novembre suivant, 600 hommes débarquent dans une baie nommée « Ganabara » par les sauvages et « Geneure » ou « Janeiro » par les Portugais. Les Français jugent la baie « fort plaisante, pour être revêtue de grande quantité de palmiers, cèdres, arbres de brésil, arbrisseaux aromatiques verdoyants toute l’année ». Ils construisent donc un fort dans une île de la baie de Rio de Janeiro, que le commandant Villegagnon nomme « fort Coligny ». Aussitôt, les colons s’affairent à la collecte du bois de teinture.

La colonie est composée de catholiques et de protestants qui, une fois sur place, retrouvent leurs motifs de discorde. L’autorité rigide de Villegagnon ne fait qu’envenimer la situation, et les révoltes surgissent. En mars 1557, des renforts protestants arrivent au fort Coligny, envoyés de Genève par le réformateur protestant Jean Calvin. Le climat se détériore encore et Villegagnon décide d’expulser les derniers arrivés, les calvinistes, après un séjour de moins d’un an. En 1559, le commandant rentre aussi en France, laissant son poste à son neveu, le seigneur de Bois Le Comte. L’année suivante, les Portugais détruisent le fort Coligny et, en 1565, ils fondent Rio de Janeiro. Pour désigner l’île de Coligny, ils prennent le nom de Villegagnon : Virgalhão, Viragalhão ou Vila Galhão. Le climat de tensions religieuses qui règne en France n’est guère favorable à la reconquête de la colonie brésilienne. La nouvelle de la prise du fort de Coligny par les Portugais y est accueillie dans la plus complète indifférence. Néanmoins, grâce à l’alliance des Français avec les nations autochtones, le trafic français de « bois brésil » continue jusqu’au milieu du XVIIe siècle.

Les amazones du Brésil

Une autre colonie française connaît une brève existence sur la côte nord du Brésil, à São Luis de Maranhão. En 1605, Henri IV désigne le Breton Daniel de la Touche, seigneur de la Ravardière, « lieutenant général en la terre d’Amérique depuis la rivière des Amazones jusqu’à l’île de la Trinité ». Cette région de l’Amazone était mythifiée par la légende des femmes soldats et par la rumeur de l’existence de métaux précieux. Il faut attendre 1612 pour que la colonie prenne forme. Mandatés par la reine régente Marie de Médicis, le catholique François de Razilly, ses deux frères, Isaac et Claude, ainsi que le protestant Daniel de La Ravardière couvrent l’île de São Luis (ou Maranhão) d’une vingtaine de hameaux et y érigent le fort Saint-Louis. Ils sont accompagnés de missionnaires catholiques et de plusieurs centaines de colons. La colonie, qui devait servir de clef de voûte de la France équinoxiale, est destinée à s’étendre jusqu’à l’Orénoque. Attaqués par les Portugais dès 1613, les Français de La Ravardière doivent se rendre le 3 novembre 1615. Quelques-uns d’entre eux restent toutefois à São Luis, sous la domination portugaise. L’implantation française au Brésil ne s’est guère développée : les Français n’ont entrepris aucun mouvement de migration ni de colonisation susceptible de créer une situation irréversible. La Guyane française, qui connaîtra tout de même une série de déboires coloniaux au cours du XVIIe siècle, en est aujourd’hui la lointaine héritière.

Le fort Caroline, 1564-1565 (Caroline du Sud) : une colonie huguenote (afficher)

Peu après la prise, par les Portugais, du fort Coligny au Brésil, les Français tentent de nouveau de fonder une colonie au Nouveau Monde. Cette fois, ils se dirigent vers une région qui n’est pas tout à fait méconnue. Elle a déjà été nommée « Florida » par les Espagnols en 1513, et Verrazzano l’avait remarquée en 1524 en raison du caractère hospitalier de ses habitants, les Timucuas. Préparée par l’amiral de France Gaspard de Coligny, l’expédition huguenote cherche à contrer l’implantation espagnole dans la région et à offrir un refuge aux protestants français dont l’existence est de plus en plus menacée. C’est d’abord un voyage d’exploration que veut entreprendre le capitaine Jean Ribaut quand, le 18 février 1562, il laisse le Havre avec environ 175 hommes. Peu après leur arrivée près d’une « belle et vaste rivière », que Ribaut nomme « rivière de Mai » (rivière St. John’s au nord-est de la Floride), ils explorent la côte en remontant vers le nord. Le capitaine ne tarit pas d’éloges sur la qualité du sol :

L’essai de Charlesfort (Parris Island)

Le capitaine Ribaut décide d’établir sa troupe dans un îlot de l’actuelle Caroline du Sud, aujourd’hui Beaufort ou Parris Island, situé dans un archipel entre Port-Royal Sound et St. Helena Sound. Il s’agit d’une construction fortifiée, élevée avec l’aide des Autochtones Cusabos. L’habitation est nommée Charlesfort, en l’honneur du roi de France, Charles IX. Aménagé comme base pour les corsaires et les pirates, ce site devait devenir une tête de pont pour combattre l’implantation espagnole en Amérique. D’après des fouilles archéologiques récentes, l’espacement des bâtiments aurait été similaire à celui du site Cartier-Roberval, à Cap-Rouge. Après avoir laissé quelques hommes à la rivière de Mai et une trentaine d’autres à Charlesfort, Ribaut quitte l’Amérique en juin 1562 avec des perles, de l’argent et des pelleteries afin de montrer l’intérêt du lieu à l’amiral Coligny. La pénurie de vivres et la cupidité sèment le désordre chez les hommes restés sur place. Certains se dirigent vers l’intérieur, en quête de métaux précieux et de nourriture auprès des Autochtones Guales, d’autres s’embarquent sur un bateau de fortune vers l’Europe et sont recueillis par un navire anglais. Ceux qui restent à Charlesfort subissent l’attaque des Espagnols de Manrique de Rojas, qui rasent complètement l’établissement. Un fort espagnol, nommé San Felipe, y sera érigé en 1565 et subsistera une vingtaine d’années.

La suprématie des Espagnols

En 1564, l’expédition de trois vaisseaux portant 300 émigrants, dirigée par René de Laudonnière, assure in extremis le ravitaillement des quelques hommes restés à Charlesfort. Le commandant retourne alors à la rivière de Mai, dans l’espoir d’y recueillir de l’or, de l’argent et du cuivre dont les Timucuas avaient parlé. Il y construit le fort Caroline, nommé aussi en l’honneur de Charles IX. Le troisième voyage, dirigé par Jean Ribaut, qui comprend sept bateaux et 600 colons, arrive à la rivière de Mai le 27 août 1565. À peine une semaine sur place, la colonie française subit une attaque d’Espagnols venant de San Augustine, commandés par Menéndez de Avila qui aurait obtenu des Autochtones le lieu de l’établissement français. Après une période de résistance, les Français capitulent le 20 septembre; deux navires chargés de fugitifs parviennent à atteindre La Rochelle. La colonie française de Floride est définitivement perdue. Le fort, désormais sous commandement espagnol, prend le nom de San Mateo, et les Français qui n’ont pu s’enfuir sont massacrés.

La fin tragique de la colonie française en Floride a donné lieu à de nombreux textes et illustrations insistant sur les mœurs amorales et cruelles des Autochtones et sur la non moins grande cruauté des Espagnols, conquérants des lieux. Il est fait très peu mention de la religion huguenote, sauf pour justifier son implantation en opposition à celle des Espagnols catholiques. Ces textes révèlent aussi des divergences profondes entre colons et Autochtones. Les premiers, avides de métaux précieux, comptent sur les seconds pour assurer leur subsistance en échange d’objets européens. Quant aux Autochtones, ils réclament la force militaire des nouveaux venus pour combattre leurs ennemis. Ces malentendus resteront présents dans l’esprit des colonisateurs tout au long du XVIIe siècle.

L’Île Sainte-Croix, 1604-1605 (Maine, États-Unis et Nouveau-Brunswick, Canada) : une installation provisoire (afficher)

Rudement éprouvés par les échecs du Brésil et de la Floride, les Français se replient vers le Nord de l’Amérique, aux environs du 45° de latitude. Ils connaissent la région pour l’avoir fréquentée depuis au moins un siècle, pour la pêche et la traite des pelleteries. Ces terres ne sont convoitées ni par les Espagnols ni par les Portugais, qui revendiquent plutôt le Sud du continent. De plus, l’hivernage dramatique des colons de Cartier et de Roberval sur les rives du fleuve Saint-Laurent incite la Cour de France à trouver un site où l’hiver est moins rigoureux. Déjà, en 1563, lorsque Ribaut et Laudonnière entraînent des colons en Floride, le Normand Étienne Bellanger est mandaté pour fonder un comptoir commercial en Acadie. Peu de temps après avoir jeté l’ancre dans la baie Française (baie de Fundy), il rentre en France avec une belle cargaison de pelleteries obtenues des Amérindiens. L’Acadie, territoire nommé « Arcadie » par Verrazzano pour la fertilité de son sol, attire encore les explorateurs français. En 1598, le marquis de La Roche, un Breton, obtient le monopole de la traite des fourrures à la condition de fonder un établissement à l’île de Sable, au large de l’île du Cap-Breton. Une fois de plus, la majorité de l’équipage ne trouve pas les moyens de survivre à l’hiver. Quelques pauvres rescapés sont rapatriés en France sur des bateaux morutiers. En 1600-1601, le même sort frappe l’expédition du Dieppois Pierre Chauvin, qui va de Tonnetuit à Tadoussac. Malgré tout, le roi de France persiste dans son projet colonial, espérant toujours découvrir de riches minerais et soucieux d’affirmer la personnalité politique de la France.

Le 8 novembre 1603, Henri IV désigne le huguenot Pierre Du Gua de Monts comme lieutenant général « des côtes, terres et confins de l’Acadie, du Canada et autres lieux en Nouvelle-France ». Ce dernier s’engage, pendant 10 ans, à y établir 60 colons par an et à évangéliser les habitants, en contrepartie du monopole de la traite des pelleteries. Au printemps 1604, il aborde l’Acadie avec trois navires chargés de matériaux destinés à l’établissement des 80 colons et au commerce. Ils s’installent sur l’île Sainte-Croix, située sur la rivière du même nom à environ six kilomètres de son embouchure. (La rivière forme actuellement la frontière entre le Nouveau-Brunswick et l’État du Maine, aux États-Unis). En plus de son accessibilité par bateau, l’île Sainte-Croix leur semble présenter de bonnes conditions de sécurité puisqu’on peut aisément voir venir les assaillants et s’en protéger. À moins d’un kilomètre du rivage continental, les colons supposent que les barques suffisent à leur ravitaillement sur le continent ainsi qu’à la traite avec les Autochtones.

Un hiver meurtrier

Pour la plupart des colons immigrants, les rivages atlantiques et leurs habitants leur sont familiers, du moins au printemps et en été. Dès leur arrivée, à l’instar des pêcheurs, certains préparent un jardin potager sur l’île et un second sur le rivage nord de la rivière. Puis la construction des bâtiments est entreprise avec les matériaux apportés de France. D’après les fouilles archéologiques, l’espacement des constructions aurait été similaire à celui de Cartier et de Roberval à Cap-Rouge, ainsi qu’à celui de Ribaut et de Laudonnière en Floride. D’autres, sous la direction de Samuel Champlain, explorent la côte atlantique vers le sud et remontent la rivière Penobscot sur environ 80 kilomètres, rapportant les premières descriptions précises de cette région.

Le rude hiver à Sainte-Croix est particulièrement éprouvant. À cette latitude du continent américain, le froid est si intense que les glaces charriées par la rivière empêchent les barques de quitter l’île. Les ressources du continent étant alors devenues inaccessibles, 35 ou 36 des 80 colons meurent du scorbut ou d’autres pathologies avant l’arrivée des renforts, le 15 juin 1605. Aussi, à la recherche d’un lieu plus accueillant, Du Gua de Monts et Champlain reprennent-ils l’exploration vers le sud, jusqu’au cap Cod. Ce parcours d’environ 600 kilomètres leur fait découvrir des territoires habités par des nations amérindiennes majoritairement sédentaires, moins attirées par la chasse des animaux à fourrure que leurs voisins de l’Acadie. De plus, ayant déjà subi la capture de certains de leurs membres par des voyageurs européens, ces Amérindiens ne sont guère disposés à accueillir les nouveaux venus et se montrent ouvertement hostiles. Tout semble maintenir la petite colonie française dans le Nord du continent, vers le 45° de latitude. Avant de rentrer en France, Du Gua de Monts transporte les survivants de l’expédition dans un lieu mieux abrité, à l’intérieur de la baie Française (baie de Fundy), à Port-Royal.

Port-Royal 1605 (Nouvelle-Écosse, Canada) : une capitale pour l’Acadie (afficher)

Trois pénibles expériences successives sur des îles orientent enfin les Français vers une rive continentale pour fonder la Nouvelle-France. Port-Royal offre un abri contre les redoutables vents du nord-ouest, à l’entrée d’une rivière qui sera nommée plus tard « du Dauphin ». Ce lieu avait été désigné par Cartier comme Port Réal sur une carte de Ramusio (1556). Avec les matériaux des bâtiments de Sainte-Croix, Du Gua de Monts fait édifier une habitation sur la rive nord du bassin, « devant l’île qui est à l’entrée de la rivière ». Pour se protéger du froid et d’éventuelles agressions, la construction forme un quadrilatère, qui entoure une vaste cour similaire à certaines grandes fermes normandes. Elle possède de plus une plateforme munie de quatre canons, le tout entouré d’une palissade sommaire. Les jardins se trouvent à proximité, entre l’habitation et la rivière. Plus encore que la sécurité du lieu, les Français trouvent à Port-Royal de précieux amis et fournisseurs de pelleteries chez les Souriquois et leur chef Membertou, qui leur assurent une fidélité sans faille. L’hiver 1605-1606 est moins destructeur que le précédent. Sur la quarantaine d’hommes qui résident à Port-Royal, entre 6 et 12 meurent du scorbut. Le froid y est moins rigoureux, et les colons ont accès à une nourriture fraîche grâce à leur potager, à un élevage de truites et au gibier que leur apportent les Souriquois.

Bien que les perspectives d’établissement à Port-Royal semblent favorables, à l’automne 1606, les Français entreprennent la recherche d’un nouvel endroit plus méridional. Champlain et son équipage longent la côte atlantique jusqu’à l’île qu’ils nomment La Soupçonneuse (Martha’s Vineyard), mais en aucun endroit ils ne trouvent de population aussi accueillante qu’aux environs de Port-Royal. De plus, les colons apprennent peu à peu à résister aux dangers de l’hiver. En 1606-1607, ils ne manquent plus de fruits, de légumes, de viande et de poisson frais, ni de vin dont on a fait ample provision au départ de La Rochelle. Malgré ces conditions favorables, le scorbut fait encore de quatre à sept morts, moins de la moitié de l’année précédente. La recrue d’une cinquantaine d’hommes, arrivée à Port-Royal à la fin de juillet 1606, conforte la colonie dans ses projets de développement. Plusieurs de ces immigrants exerceront plus tard une influence durable sur la colonie naissante : Jean de Biencourt de Poutrincourt, Claude de Saint-Étienne et de La Tour et son fils Charles assureront, à partir de 1610, une autorité mouvementée sur l’Acadie. D’autres arrivants de métier, comme l’apothicaire Louis Hébert, poursuivront plus tard leur activité colonisatrice à Québec. L’avocat Marc Lescarbot contribue largement au bien-être des colons de Port-Royal par son sens de la vie de groupe, son aptitude à assurer les plaisirs des repas et divers autres amusements. Il laissera un précieux témoignage écrit, complémentaire de celui de Champlain, sur cette période fondatrice de l’Acadie.

Du Gua de Monts perd son monopole

Au printemps 1607, les colons sont à préparer de nouveau les semences de blé, de seigle, d’orge, de chanvre et de légumes quand ils voient arriver, le 24 mai, un messager annonçant que le privilège décennal de traite de Du Gua de Monts était révoqué. Par suite des pressions exercées par des concurrents, notamment malouins et basques, et par l’opposition de Sully, principal ministre de Henri IV, Du Gua de Monts perdait effectivement son monopole après seulement trois ans d’exercice. La déception est très grande chez tous ces hommes qui avaient pris tant de soin et de plaisir à faire de l’Acadie une région où la France pouvait s’installer, pratiquer le commerce et l’agriculture en harmonie avec les populations autochtones. Après avoir cueilli les dernières récoltes au début de septembre, tous les colons rentrent en France. Ils laissent leur habitation sous la garde du chef souriquois Membertou jusqu’à leur retour, en 1610, sous le commandement de Poutrincourt. Les vers de Lescarbot expriment éloquemment leurs regrets :

Au même moment, à la fin de l’été 1607, sous le commandement de George Popham, 45 Anglais construisent le fort Saint George sur la rivière Kennebec. Ils y hivernent en 1607-1608, forts des lettres patentes du roi Jacques Ier, qui leur ordonne de prendre possession des terres au sud du 45° de latitude Nord. La charte qui leur est octroyée empiète sur le territoire qui avait été attribué à Pierre Du Gua de Monts. Port-Royal est attaqué en 1613 par Samuel Argall. C’est là le premier d’une longue suite de conflits sur les limites des territoires respectifs de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre. Dorénavant, la France ne cherchera plus de base d’installation sur le littoral atlantique au sud de l’Acadie.

Québec 1608 (Canada) : un comptoir commercial prometteur (afficher)

Le poste de Port-Royal n’étant pas suffisamment rentable aux yeux des investisseurs, les Français s’orientent alors vers l’intérieur du continent pour fonder la Nouvelle-France. Grâce aux multiples démarches de persuasion auprès du roi de France et de sa cour, le monopole en faveur de Pierre Du Gua de Monts est reconduit en janvier 1608. Bien que défini pour une année seulement, ce mode de gestion coloniale par privilège exclusif de commerce existera, sous diverses formes, jusqu’en 1663, année où la Nouvelle-France sera placée sous la responsabilité directe du roi. Samuel Champlain, lieutenant de Pierre Du Gua de Monts, choisit un lieu qu’il avait déjà apprécié en 1603 : il semblait sécuritaire, et les Amérindiens s’y regroupaient pour échanger des produits et, à l’automne, pour pêcher l’anguille. Ces derniers étaient quelques centaines à y maintenir des campements semi-sédentaires. Les Français connaissent à la fois des Autochtones et des lieux, ce que révèle la toponymie déjà bien élaborée. En effet, le nom de « Quebecq » apparaît déjà sur la carte du Normand Guillaume Levasseur (1601).

Dans la continuité du premier établissement de Jacques Cartier, en 1535-1536, dont Champlain retrouve les vestiges sur les rives de la rivière Saint-Charles, la première habitation est édifiée un peu plus à l’ouest, au pied du cap Diamant sur la rive du Saint-Laurent, où un débarcadère naturel facilite le mouillage des bateaux. Poste avancé, Québec doit aussi servir de comptoir de commerce avec les Autochtones, de base d’explorations à la recherche de ressources minières et de voies fluviales ou terrestres donnant accès à la « mer de l’Ouest » et à la Chine.

L’ambitieux programme d’établissement doit couvrir tout le continent. En France, il est porté par le mandataire Pierre Du Gua de Monts, « gentilhomme de la Chambre du Roi » familier du roi et de la Cour; en Amérique, c’est Champlain qui prend le relais pour appliquer les termes du mandat. Il s’agit d’abord de commander l’expédition de deux navires, de leurs hommes et de leur chargement, de construire une habitation et de diriger des explorations. Un premier heurt à Tadoussac oppose Champlain à un équipage basque qui y pratique la traite en contravention du monopole de Du Gua. L’affaire sera habilement négociée par un renvoi à un tribunal en France. Champlain ne veut pas se détourner de l’obligation d’édifier l’habitation avant l’hiver. Cette construction prend l’aspect d’une petite forteresse avec ses galeries, ses fossés, ses palissades et son pont-levis. En plusieurs corps de bâtiment, elle peut loger les hommes, contenir les armes et les victuailles, et offrir des aires de travail, notamment pour la forge. À l’extérieur, Champlain aménage un jardin potager. Les ressources alimentaires sont toutefois insuffisantes aux besoins des 25 hivernants, encore lourdement affectés par le scorbut; 8 d’entre eux seulement survivent à l’hiver.

Il faut plus que des fourrures

Par l’exploration du territoire, Champlain retrouve sa fonction première, déjà exercée aux Antilles, sur le littoral atlantique ainsi que dans le fleuve Saint-Laurent. Son objectif n’est plus de chercher un lieu servant de base coloniale, car le site de Québec semble un bon choix. Il s’agit maintenant de trouver de nouvelles ressources utiles à la France ainsi qu’à la colonie, qui s’installe avec l’intention de durer. Pour les colons, les terres arables environnant Québec, notamment celles de l’île d’Orléans, offrent de belles possibilités. Il s’agit de les peupler et de les exploiter pour qu’elles suffisent à nourrir les quelques dizaines de colons qui hiverneront à Québec les années suivantes. En France, on attend les pelleteries et les fourrures de grande qualité pour répondre à l’importante demande de la population européenne. On rêve encore de métaux précieux comme il s’en est trouvé en Amérique du Sud. Il revient à Champlain de faire l’inventaire du territoire et des voies d’eau qui pourraient déboucher vers le nord, l’ouest ou le sud. En 1608, il remonte la rivière Saguenay jusqu’à Chicoutimi; en 1609, il navigue sur la rivière Richelieu jusqu’au lac Champlain, où il affronte les Iroquois et apprend que les Hollandais sont en train d’établir un puissant comptoir de commerce à proximité, à l’embouchure du fleuve Hudson. En 1613, il remonte l’Outaouais jusqu’à l’île aux Allumettes et, en 1615-1616, une grande expédition le conduit jusqu’en Huronie, où il prend connaissance du réseau hydrographique des Grands Lacs. Au cours de ces voyages exploratoires, étalés sur une douzaine d’années, Champlain veille à établir des relations de partenariat avec les nations amérindiennes rencontrées. La connaissance qu’il en rapporte et les alliances formées seront le socle de la présence française en Amérique du Nord.

Québec progresse très lentement, mais son existence est bientôt menacée par les concurrents anglais. Malgré les conditions du monopole de commerce, le programme d’immigration ne répond pas aux objectifs. C’est en 1617 seulement qu’arrive la première famille, celle de Louis Hébert. En 1620, Champlain y emmène son épouse, Hélène Boullé, dont il n’aura pas d’enfant et qui retournera définitivement en France en 1624. Des missionnaires récollets arrivent en 1615 pour évangéliser les Amérindiens, et des jésuites s’installent en 1625. La Compagnie de la Nouvelle-France, puissant groupe commercial appelé aussi « Compagnie des Cent-Associés », est créée par Richelieu en 1627; la Nouvelle-France est sous sa responsabilité et doit être peuplée en contrepartie des bénéfices que la Compagnie en retirera. En 1628, le premier bateau d’immigrants est pris par les frères Kirke, qui s’emparent ensuite de Québec au nom de la Cour d’Angleterre. C’est seulement après le retour de Québec à la Compagnie, avec le traité de Saint-Germain-en-Laye de 1632, que la Nouvelle-France retrouve un mouvement d’immigration. En décembre 1635, à la mort de Champlain, son commandant, elle ne compte toutefois que 150 habitants, mais 30 ans plus tard, quand le Canada devient colonie royale, on y recense 3500 habitants d’origine française. Des institutions religieuses et gouvernementales commencent à structurer la société, et des militaires en assurent la défense. La Nouvelle-France est fondée.

Conclusion (afficher)

Le premier site où des colons français ont voulu s’établir à demeure est aussi, à peu de différence près, celui de Québec, qui deviendra la capitale de la Nouvelle-France. Mais trois quarts de siècle séparent les hivernages des équipages de Jacques Cartier, en 1536 et 1542, de la construction de l’habitation de Québec, en 1608. Entre-temps, les marins et les négociants français ont laborieusement cherché un endroit au climat moins mortifère que celui de la vallée du Saint-Laurent et surtout, des ressources naturelles plus rentables que le poisson et la fourrure. Rio de Janeiro, l’Amazonie, la Floride, la Caroline, l’île Sainte-Croix (le Maine) et Port-Royal ont tous présenté des obstacles apparemment insurmontables à un établissement durable, tant la concurrence s’est montrée féroce. Au Brésil, les Français ont été chassés par les Portugais, puis par les Espagnols dans la partie sud de l’Amérique du Nord; en Acadie, ils se sont heurtés aux colons anglais ambitieux et ont appréhendé les commerçants Hollandais de Manhattan.

La quête d’îles méridionales enchantées s’est révélée utopique et décevante. Il reste encore aux explorateurs français une position de repli, où le hasard de la navigation a mis en évidence de grandes ressources poissonnières ainsi que de beaux pelages d’animaux que les Autochtones leur procurent en échange de produits européens. Ces denrées sont moins rentables et moins prestigieuses que les précieux minerais exploités par les Espagnols et les Portugais, mais elles entraînent les Français vers l’intérieur du continent et les poussent vers l’Ouest, où ils ont la certitude d’accéder à l’océan qui baigne les rivages asiatiques et à leurs richesses. De plus, les partenariats conclus avec la plupart des nations amérindiennes invitent les Français à s’établir sur les belles terres arables de la vallée du Canada. Toutefois, ces derniers ne cesseront pas de convoiter les territoires du Sud et ils s’établiront aussi dans les Antilles et développeront, en Louisiane, une prolongation de la Nouvelle-France. Les rivalités entre les grandes puissances d’Europe de l’Ouest, leurs ambitions impérialistes et leurs appétits économiques ont esquissé les espaces coloniaux américains; les hasards de l’histoire militaire et économique ont entraîné la France à développer, pendant plus de deux siècles, un vaste empire en Amérique du Nord, à partir de Québec, capitale de la Nouvelle-France.

Pistes de lecture (afficher)

ABREU, MAURICIO A. « La France Antarctique, colonie protestante ou catholique ? », dans MICKAËL AUGERON, DIDIER POTON et BERTRAND VAN RUYMBEKE, dir., Les Huguenots et l’Atlantique, vol. 1, « Pour Dieu, la cause ou les affaires », Éditions Les Indes savantes, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2009. BIDEAUX, MICHEL, dir. Jacques Cartier, Relations, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 1986. Coll. Bibliothèque du Nouveau Monde. BOTTINEAU-FUCHS, YVES. « Indiens et Normands au début du XVIe siècle », dans Les Normands et la mer. Actes du XXVe congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Cherbourg, 4-7 octobre 1990, Musée Maritime de Tatihou, 1995. BRAUDEL, FERNAND, dir. Le Monde de Jacques Cartier. L’aventure au XVIe siècle, Montréal/Paris : Libre-Expression/Berger-Levrault, 1984. CHALINE, JEAN-PIERRE, dir. 1492-1992 Des Normands découvrent l’Amérique, Rouen : Société de l’histoire de Normandie, 1992. DOIRON, NORMAND. « Sainte-Croix : le nom et le lieu », dans Études canadiennes/Canadian Studies, Association française des Études canadiennes, Bordeaux, n° 17, décembre 1984, 99-106. DUVIOLS, JEAN-PAUL. L’Amérique espagnole vue et rêvée. Les livres de voyages de Christophe Colomb à Bougainville, Paris : Éditions Promodis, 1985. L’Amérique vue par l’Europe. Catalogue de l’exposition organisée à l’occasion du Bicentenaire des États-Unis par le Cleveland Muséum of Art avec la collaboration de la National Gallery of Art de Washington et la Réunion des musées nationaux de Paris, Paris : Éditions des musées nationaux, 1976. LA RONCIÈRE, MONIQUE DE, et MOLLAT DU JOURDIN, MICHEL. Les portulans. Cartes marines du xiiie au XVIIe siècle, Paris : Nathan, 1984. LITALIEN, RAYMONDE et VAUGEOIS, DENIS, dir. Champlain. La naissance de l’Amérique française, Québec : Septentrion, 2004. LITALIEN, RAYMONDE, PALOMINO, JEAN-FRANÇOIS, et VAUGEOIS, DENIS. La Mesure d’un continent. Atlas historique de l’Amérique du Nord, Québec : Septentrion, 2007. TRUDEL, MARCEL. Histoire de la Nouvelle-France, I : Les vaines tentatives 1524-1603, Montréal : Fides, 1963 TRUDEL, MARCEL. Histoire de la Nouvelle-France, II : Le comptoir, 1604-1627, Montréal Fides, 1966.