-

- Introduction

- Colonies et Empires

- Les explorateurs

- Jacques Cartier 1534-1542

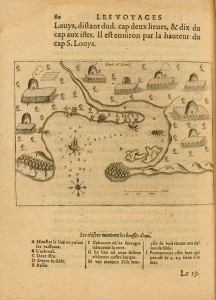

- Samuel de Champlain 1604-1616

- Étienne Brûlé 1615-1621

- Jean Nicollet 1634

- Jean de Quen 1647

- Médard Chouart Des Groseilliers 1654-1660

- Pierre-Esprit Radisson 1659-1660

- Nicolas Perrot 1665-1689

- René-Robert Cavelier de La Salle 1670-1687

- Charles Albanel 1672

- Jacques Marquette 1673

- Louis Jolliet 1673-1694

- Louis Hennepin 1678-1680

- Daniel Greysolon Dulhut 1678-1679

- Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan 1684-1689

- Pierre de Troyes 1686

- Pierre Le Moyne d’Iberville 1686-1702

- Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac 1694-1701

- Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye 1732-1739

- Activités économiques

- Population

- Vie quotidienne

- Héritage de la Nouvelle-france

- Liens utiles

- Crédits

Colonies et Empires

D’autres puissances coloniales

Dès la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, en 1492, de nombreuses puissances européennes cherchent à s’emparer des terres de ce continent et de leurs richesses. Si les Espagnols et les Portugais parviennent assez rapidement à s’assurer l’exclusivité de la propriété des territoires en Amérique du Sud, Français, Anglais, Hollandais et Suédois, en revanche, sont contraints de se partager la partie septentrionale du continent.

Cet article propose un panorama des colonies européennes implantées en Amérique du Nord avec lesquelles les Français ont dû composer, voire rivaliser. Il nous mène depuis les rives de la Floride, où les Espagnols tentent de s’implanter dès le début du XVIe siècle, jusqu’en Caroline et en Géorgie, deux colonies fondées par les Britanniques, 200 ans plus tard. Il nous fait traverser la colonie de la Nouvelle-Amsterdam (aujourd’hui New York), fondée par les Hollandais en 1614; celle de Plymouth, où débarquent les pèlerins du Mayflower, six ans plus tard, puis celle de la Nouvelle-Suède, créée en 1638.

L’auteur nous dresse ainsi le portrait de communautés, qui se sont créées avec des objectifs et des moyens parfois identiques, souvent différents. La lecture de son étude permettra ainsi de découvrir une multitude d’aventures humaines, individuelles ou collectives, faites de réussites, mais également d’échecs. Elle fera également ressortir les spécificités de chacune de ces implantations qui contrastent sur plusieurs points avec celles de la Nouvelle-France.

Les autres implantations européennes en Amérique du Nord (afficher)

Entre le début du XVIe siècle et l’indépendance états-unienne, le littoral nord-américain de l’Acadie au nord à la Floride au sud, fut le théâtre de nombreuses implantations espagnoles, françaises, anglaises, néerlandaises, allemandes et même finno-suédoises. Toutes ne furent pas couronnées de succès, et certaines furent en réalité très éphémères à cause des épidémies, de l’hostilité des Amérindiens et bien souvent d’une préparation inadéquate des candidats à l’installation en Amérique. Quand elles ne restaient pas des colonies de papier. Les côtes nord-américaines eurent longtemps une dimension géostratégique liée à la course (piratage approuvé par les États) par rapport à laquelle les ressources naturelles étaient secondaires. Il s’agissait d’implanter des bases corsaires pour frapper les navires ou les ports espagnols, ou au contraire d’occuper le terrain pour empêcher l’installation de ces bases. L’Amérique fut également un obstacle à contourner sur la route des Indes orientales et de leurs immenses richesses. Dans un deuxième temps seulement, mais sans oublier complètement les motivations de cette première période, les Européens se mirent à exploiter, eux-mêmes ou avec l’aide bien involontaire d’esclaves africains, les denrées que les terres américaines pouvaient produire, notamment le tabac, le riz et le bois de construction. L’Amérique pouvait donc être à la fois la promesse de liberté religieuse, avec son lot d’exceptions, et de prospérité, ou plus modestement d’indépendance économique pour les classes moyennes. Cependant, outre de nombreux échecs commerciaux et d’innombrables vies sacrifiées, l’Amérique fut également synonyme de captivité pour les uns et de terre ancestrale perdue à tout jamais pour les autres, à mesure que les colonies européennes s’étendaient.

Le XVIe siècle : les « vaines tentatives » européennes (afficher)

Les tentatives espagnoles de la Floride à la Chesapeake

Globalement, l’Amérique du Nord n’intéressa que très marginalement les Espagnols. Leur attention se concentrait sur les Antilles, puis sur le Mexique et enfin sur le Pérou, dont ils exploitaient les richesses minières. En comparaison, l’Amérique du Nord faisait figure de parent pauvre : au nord, le climat était rude et les terres semblaient peu fertiles, alors que, plus au sud, l’intérêt principal de la Terra Florida ne tenait guère qu’à sa position stratégique, à savoir protéger le détroit des Bahamas par lequel les forts courants obligeaient les navires à passer pour rentrer en Europe. Toutes les implantations françaises et anglaises en Floride et en Virginie eurent parmi leurs objectifs, voire pour seul objectif, de disposer d’une base corsaire pour attaquer les navires espagnols chargés des richesses américaines qui firent de l’Espagne la seule superpuissance au cours de son « siècle d’or ». Il était donc vital pour les Espagnols d’empêcher les rivaux européens de s’installer dans la région. Au besoin, il faudrait occuper le territoire pour tenir d’éventuels intrus à distance.

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »180″ height= »300″ class= »size-medium wp-image-4500″ />

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »180″ height= »300″ class= »size-medium wp-image-4500″ />Cabasset et cuirasse

Une des premières tentatives d’implantation espagnoles, bien avant celles des Français et des Anglais, fut dirigée par Lucas Vázquez de Ayllón, un riche entrepreneur d’Hispaniola (aujourd’hui Haïti et république Dominicaine). En juillet 1526, il transporta quelques missionnaires et plusieurs centaines de colons et d’esclaves près de l’embouchure du fleuve Savannah, puis fonda San Miguel de Gualdape en octobre, probablement près de l’île de Sapelo (Géorgie). Cependant, il mourut rapidement, et les dissensions ajoutées aux pressions amérindiennes vinrent à bout de la petite colonie.

En 1559, Tristán de Luna y Arellano se trouva à la tête d’un programme stratégique visant à relier les deux rives de la péninsule floridienne, Pensacola et Santa Elena, l’actuelle Parris Island, mais il échoua. Après cet échec, les Français huguenots Jean Ribault et René de Laudonnière tentèrent de s’implanter à Charlesfort en 1562 (aujourd’hui Parris Island en Caroline du Sud) et à Fort Caroline en 1564-65 (Jacksonville, Floride).

Quand Pedro Menéndez de Avilés, adelantado de Floride du roi Philippe II, vint à bout de Fort Caroline en août 1565, il installa deux fortins sur les sites occupés par les Français, et fonda San Agustín (Saint Augustine, Floride), la plus ancienne ville des États-Unis actuels fondée par les Espagnols, puis Santa Elena, deux bases destinées à prévenir l’installation en Floride d’ennemis de l’Espagne, notamment de corsaires huguenots.

En 1570, les jésuites, déçus par la lenteur de l’évangélisation des Amérindiens de Floride, voulurent créer une mission plus au nord, sur le futur fleuve James. L’entreprise fut conduite par Menéndez et Don Luis de Velasco, en réalité un Amérindien nommé Paquiquineo, originaire de la Chesapeake et hispanisé pendant les années 1560. Don Luis, qui avait beaucoup vanté les mérites de sa région natale, avait notamment promis un passage vers la « Tartarie ». Accompagné de huit jésuites et d’un jeune garçon, il s’installa sur les rives de la Pamunkey, mais les Espagnols déchantèrent vite car la région était alors en proie à la famine. Les relations avec les Amérindiens se tendirent et Don Luis finit par rejoindre les siens. Il ne revint que pour massacrer les jésuites, à l’exception du jeune garçon, Alonso, par qui l’histoire nous est parvenue. Sans nouvelles, Menéndez décida de se rendre dans la région en 1572 et n’y trouva qu’Alonso. Apprenant le massacre des jésuites, il décida de les venger avec la vigueur qu’il avait montrée contre les Français quelques années plus tôt. La colonisation de la Floride, à ce stade, n’était qu’une succession d’échecs, de massacres et de vengeances.

John Hawkins et la traite des Africains

John Hawkins était le fils d’un pionnier du commerce avec l’Afrique et le Brésil sous Henri VIII. La traite des esclaves noirs était établie depuis longtemps, mais la culture du sucre, en pleine expansion, stimulait les besoins, surtout à Saint Domingue mais aussi à Cuba, à la Jamaïque et à Porto Rico. John décida de prendre part à un commerce potentiellement très lucratif et conduisit en 1562 la première de ses trois expéditions, en violation du monopole commercial ibérique.

Il captura 300 esclaves au Sierra Leone, qu’il parvint à vendre contre des peaux, du sucre, du gingembre et des perles. Au même moment, le Dieppois Jean Ribault, rentré de Floride, avait dû trouver refuge en Angleterre à cause de la première guerre de religion. Il avait attiré l’attention des Anglais, et notamment des milieux maritimes, sur la localisation stratégique de la Floride, à proximité du passage de la flotte des retours et des places espagnoles comme Cuba.

Hawkins entreprit un deuxième voyage en octobre 1564 dans un climat diplomatique détérioré. Après avoir capturé des esclaves sur les côtes africaines, il les vendit avec profit aux Antilles, et remonta la côte de Floride jusqu’à l’établissement français de Fort Caroline, commandé par Laudonnière. L’établissement des Français était exsangue et Hawkins les ravitailla. Mais sa mission revêtait également un caractère stratégique d’observation. Fort Caroline avait été sauvée de la famine et Ribault arriva en renfort. Mais en vain, puisque Pedro Menéndez de Avilés attaqua le fort et massacra presque tous les Français (protestants) qu’il y trouva, y compris Ribault.

La troisième expédition d’Hawkins se déroula sans encombre jusqu’à ce qu’un des navires soit endommagé par une tempête. Ils n’eurent guère d’autre choix que de s’arrêter à San Juan de Ulúa, à côté de Vera Cruz, sur la côte mexicaine. C’est là qu’ils furent attaqués par les Espagnols et durent prendre la fuite. Sir Francis Drake, un cousin de Hawkins, faisait partie de l’équipage et cette expérience contribua fortement à alimenter sa haine de l’Espagnol. Après son tour du monde (1577-1580), largement consacré au pillage des possessions et des navires espagnols, Drake mena de nombreuses équipées contre les établissements espagnols en Amérique, notamment à Saint Augustine, qu’il ravagea en 1586.

Malgré ces quelques tentatives, l’intérêt resta focalisé sur les Antilles et les richesses espagnoles, notamment la capture de la région de Panama, « clé » des ressources du Pérou, par où transitait notamment l’argent extrait des mines de Potosí (Bolivie actuelle). La partie septentrionale de l’Amérique, cette « Floride » au sens large, restait à la marge.

Sur la route de la Chine : le passage du Nord-Ouest

Mise à part la position stratégique de la Floride, l’autre intérêt de l’Amérique du Nord pour les Anglais était la possibilité de trouver le mythique passage du nord-ouest qui permettrait de gagner l’Orient et les incommensurables richesses de la Chine (ou Cathay), du Japon (ou Cipango) et des Indes.

Une première route avait été tentée par le nord-est, par-delà le cap Nord. Par la mer Blanche et la Volga, des voyageurs anglais avaient gagné le golfe Persique mais personne n’avait réussi à contourner la Russie par le nord. Sir Humphrey Gilbert, dans un texte rédigé en 1566 mais publié seulement en 1576, prétendait qu’il serait beaucoup plus aisé de passer par le nord-ouest. Il s’appuyait sur les auteurs classiques (Platon, Aristote, Strabon…) autant que sur la Bible (Esther) et les cartographes les plus contemporains (Ortelius, Mercator).

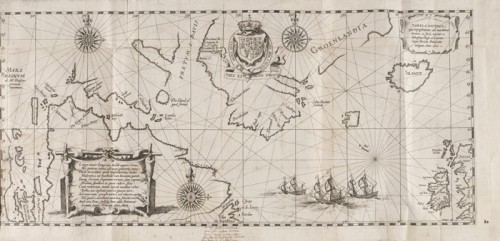

Le voyage lui-même allait être entrepris par Martin Frobisher (1576, 1577, 1578), puis par John Davis (1585, 1586, 1587). Frobisher était un marin expérimenté, qui avait notamment fait partie d’expéditions en Afrique. Il était au service d’une association de marchands londoniens de la compagnie de Moscovie et de membres influents de la cour d’Elisabeth Iere. Les trois expéditions, qui ne dépassèrent pas la baie qui prit le nom de Frobisher, sur la terre de Baffin (Iqaluit), ne donnèrent pas de résultats probants : les minerais rapportés n’avaient pas plus de valeur que les « diamants » de Jacques Cartier et un climat peu clément associé à une géographie encore très approximative contribuèrent à brouiller les pistes. Un esquimau avait été rapporté en Angleterre et ses traits, qui faisaient penser à ceux des « Tartares », alimentèrent l’espoir que l’on n’était peut-être pas loin de l’Orient. John Davis, un ami de la famille Gilbert, allait remonter la côte du Groenland plus méthodiquement, jusqu’à 72°N et la baie de Baffin. Son entreprise s’arrêta devant la menace d’invasion de l’Angleterre par les troupes espagnoles envoyées par Philippe II avec son Armada que l’on croyait encore invincible.

Un refuge catholique ?

Pendant longtemps, l’Amérique du Nord ne fut pour les Anglais qu’une étape sur la route des Indes orientales, un obstacle à contourner par le nord-ouest, ou tout au plus une base de corsaires pour frapper l’Espagne. Jamais il ne s’était agi de s’y implanter durablement.

A partir de 1570, la législation anglaise se durcit à l’encontre des catholiques, et particulièrement des jésuites. On partait du principe qu’on ne pouvait pas servir deux maîtres et qu’un catholique, délié de son allégeance à Elisabeth depuis l’excommunication de celle-ci (1570), ne pouvait pas être un sujet loyal. Le catholicisme était donc synonyme de haute trahison.

Certains gentilshommes catholiques demeuraient néanmoins loyaux à Sa Majesté. Ainsi, Sir Thomas Gerrard, qui dès 1569 avait envisagé de créer un refuge pour les catholiques du Lancashire en Irlande, et Sir George Peckham s’en allèrent trouver Sir Humphrey Gilbert pour lui proposer de créer outre-Atlantique une communauté où les catholiques anglais pourraient vivre leur foi en paix. La première colonie anglaise établie en Amérique pour des raisons non essentiellement économiques et géostratégiques aurait pu être un refuge catholique, ce qui est ironique quand on connaît la suite de l’histoire américaine, longtemps marquée par l’hostilité au catholicisme.

L’échec de ce projet fut lié à la mort de Gilbert dans un naufrage au large de Terre-Neuve en 1583, mais aussi aux pressions espagnoles, notamment par le biais de l’ambassadeur Bernardino de Mendoza, comme en témoigne la correspondance diplomatique, particulièrement inquiète des projets anglais.

Lors de sa dernière expédition, Gilbert avait officiellement pris possession de Terre-Neuve au nom de la Reine Elisabeth : ses lettres patentes, valables six ans, étaient donc bien confirmées. A sa mort lors du voyage de retour, les droits de Gilbert passèrent à son demi-frère Sir Walter Raleigh, un courtisan de plus en plus apprécié par la souveraine.

Richard Hakluyt, Walter Raleigh et la « colonie perdue » de Roanoke

Raleigh convoitait les terres situées entre le 35ième et le 40ième parallèle, des latitudes semblables à celles des régions méditerranéennes, ce qui suscitait l’espoir de cultures méditerranéennes et par conséquent l’indépendance économique de l’Angleterre en la matière par une analogie qu’on ne savait pas encore fallacieuse. L’autre avantage était la proximité des possessions espagnoles et du détroit des Bahamas, mais dans une position plus septentrionale et donc moins exposée que celles des Français en Floride. Les Anglais semblaient avoir retenu la leçon.

Guidés par un pilote portugais farouchement hostile à l’Espagne, Philip Amadas et Arthur Barlowe effectuèrent un voyage de reconnaissance au printemps 1584. Ils arrivèrent en juillet dans la région des Outer Banks de l’actuelle Caroline du Nord, une étroite bande de terres abritant quelques îles dont celle de Roanoke, ce qui semblait être une configuration avantageuse pour se prémunir d’éventuels raids espagnols. Les premiers contacts avec le chef amérindien local, Wingina, furent pacifiques et encourageants. A leur retour, le compte-rendu d’Amadas et Barlowe fut enjolivé : la Virginie, ainsi nommée en hommage à Elisabeth, était décrite comme un pays où coulent le lait et le miel, peuplé par des Amérindiens apparemment très bien disposés envers les Anglais, ce qui laissait présager une colonisation relativement facile. Ils rapportèrent avec eux deux Amérindiens, Manteo et Wanchese, qui apprirent l’anglais et devaient servir par la suite d’interprètes. Entre temps, le climat diplomatique s’était grandement tendu, notamment entre l’Angleterre et l’Espagne, dont l’ambassadeur avait été expulsé en janvier 1584.

La même année, Richard Hakluyt rédigea à l’intention d’Elisabeth un traité confidentiel depuis connu sous le titre de Discourse on Western Planting. Hakluyt y prônait une vigoureuse politique d’implantation en Amérique en articulant évangélisation, motivations socio-économiques et considérations géostratégiques, toujours dans le but de contrer l’Espagne.

Hakluyt n’était certes pas le premier à prôner l’évangélisation des Amérindiens. Il expliquait qu’il faudrait un ou deux établissements, dûment fortifiés, puis apprendre la langue et les mœurs des autochtones, pour les gagner au « nectar de l’Évangile » avec « discernement et douceur », et éviter une méthode trop frontale qui expliquait, selon lui, le massacre des missionnaires espagnols en Floride. Il reconnaissait pourtant volontiers que les missionnaires tant espagnols que portugais avaient remporté des succès méritoires, malgré leur religion empreinte de « superstition ». En comparaison, Hakluyt demandait de façon tout-à-fait rhétorique combien « d’infidèles » les Anglais avaient converti. La réponse était évidente : aucun.

Hakluyt trouvait un autre avantage à l’envoi de pasteurs en Amérique. En Angleterre, de trop nombreux pasteurs étaient désœuvrés, ce qui les poussait vers la contestation et les dissensions, référence implicite au puritanisme et au séparatisme. Si on les envoyait convertir les Amérindiens, ils auraient suffisamment à faire pour se contenter de la version anglicane du protestantisme. Par ailleurs, les pasteurs serviraient à prévenir d’éventuelles mutineries et seraient les garants d’une certaine obéissance parmi les colons. Ils assureraient ainsi un minimum de stabilité pour la colonie, ce qui en augmenterait les chances de survie. L’implantation en Amérique permettrait aussi de se débarrasser du surplus de population, de désengorger les prisons, de donner du travail aux chômeurs et de dynamiser tout le secteur maritime ainsi que les activités qui y sont liées, au moins dans les régions littorales.

Parmi les motivations géopolitiques, l’échec français de Jean Ribault en Floride devait s’imposer progressivement comme le contre-exemple par excellence. Les tentatives anglaises à venir (Roanoke et Jamestown) devaient prendre en considération la proximité des établissements espagnols qui, dans le cas français, s’était révélée fatale. Le passage du nord-ouest vers la Chine n’était pas oublié, de même que la « donation » du pape Alexandre VI (la bulle Inter coetera de 1493 que confirma le traité de Tordesillas l’année suivante), « un natif d’Espagne », ce qui lui ôtait toute légitimité. Certes, Hakluyt n’était pas le premier à contester le monopole ibérique sur l’Amérique, mais il situait son argumentation au cœur de cette contestation et de ses fondements juridiques.

Enfin, vers la fin de son texte, Hakluyt présentait les futurs établissements anglais outre-Atlantique comme des refuges pour les Chrétiens du monde entier, forcés de s’exiler à cause de leur religion. Il avait sûrement en tête les huguenots du premier refuge, à la suite des massacres de la Saint-Barthélemy (1572). Contrairement à Sir Humphrey Gilbert, cependant, il s’opposait à l’installation de tout « papiste » dans les colonies anglaises, à cause de leur propension naturelle à soutenir le roi d’Espagne. Les catholiques étant par nature des sujets déloyaux, selon lui, ils seraient les premiers à trahir et à compromettre l’existence de la colonie. Il ne faudrait donc envoyer que des protestants.

La reconnaissance d’Amadas et Barlowe en 1584 fut suffisamment encourageante pour qu’on envoie une nouvelle expédition en 1585, sous la conduite de Richard Grenville. Les Anglais s’installèrent à Roanoke, mais le site ne fut pas considéré comme optimal, notamment parce que les hauts-fonds empêchaient l’approche des navires de haute mer. Les colons furent placés sous la direction de Ralph Lane après le départ de Grenville pour la métropole. Lane entreprit plusieurs expéditions d’exploration au cours desquels fut découverte la baie de la Chesapeake, qui semblait plus adaptée car plus profonde. L’expédition comptait deux passagers de marque : Thomas Hariot, un scientifique à qui l’on doit un récit devenu un classique de la littérature d’exploration, et John White, qui réalisa des gravures également célèbres.

Grâce à leur efficace réseau d’espions, les Espagnols étaient au courant des projets anglais et dès décembre 1585, ils envoyèrent des navires des Antilles pour infliger à Roanoke le même sort que celui réservé aux Français vingt ans plus tôt. Cependant, les Espagnols ne parvinrent pas à trouver les Anglais et rentrèrent sans avoir pu détruire la colonie.

Sur place, les relations avec les autochtones se détériorèrent. Les Anglais envoyés à Roanoke étaient des soldats, pas des paysans : incapables de subvenir à leurs besoins par eux-mêmes, comme les Français en Floride avant eux, ils dépendaient des Amérindiens pour subsister. Or, ils eurent l’infortune de débarquer au moment de la pire sécheresse en huit siècles. Dans un climat de méfiance mutuelle, la patience diminua à mesure que grandissait le spectre de la famine et les Anglais finirent par attaquer les Amérindiens et à tuer le chef secotan Wingina.

La deuxième expédition, qui devait s’installer dans la baie de Chesapeake pour y fonder la City of Raleigh, différait de la première, au caractère plus martial, car on envoya cette fois des familles dans une optique de « plantation ». Elle fit voile en 1587, au moment où l’Armada espagnole que l’on croyait encore invincible se mettait en place. Ce contexte scella le sort de la petite colonie, finalement débarquée à Roanoke et non dans la Chesapeake pour que l’équipage pût consacrer le reste de l’été à courir sus à l’Espagnol. A cause de l’Armada, tous les navires furent réquisitionnés et aucun renfort ne put être envoyé à Roanoke. John White dut rentrer en Angleterre et ne revit jamais sa fille et sa petite fille, Virginia Dare, première européenne née en Amérique du Nord.

Une expédition partit finalement en 1590 mais ne trouva aucune trace des habitants sinon le mot CROATOAN gravé sur une palissade, indiquant comme il avait été convenu qu’ils étaient partis sur l’île voisine. S’ils étaient en danger, ils devaient également graver une croix de Malte : on n’en trouva pas. Trois possibilités : ils succombèrent à la famine, ils furent tués par les Amérindiens, ils périrent en mer en essayant de quitter l’île. À moins qu’ils aient trouvé refuge sur la côte et qu’ils se soient finalement mêlés aux Amérindiens. C’est une piste évoquée dès le début du dix-septième siècle et que des analyses ADN pourraient finir par éclaircir dans les années à venir.

Roanoke, premier établissement anglais sur le sol américain, fut donc un échec de bout en bout : on y avait envoyé les mauvais candidats au mauvais endroit et au mauvais moment, sans compter un financement tout à fait insuffisant.

Le XVIIe siècle : les implantations européennes (afficher)

La Nouvelle-Angleterre – Plymouth, les Pères Pèlerins et le Mayflower

Après une tentative infructueuse de Sir Walter Raleigh en Guyane en 1595, les Anglais attendirent la paix de 1604 (avec l’Espagne) pour lancer quelques voyages de reconnaissance près des côtes du Maine actuel, au moment où les Français s’installaient à l’Île Sainte-Croix. En 1606, le Roi Jacques Ier accorda une charte royale aux compagnies de Londres et de Plymouth. L’année suivante, alors que les Londoniens allaient fonder Jamestown dans la baie de la Chesapeake, la Compagnie de Plymouth envoya une expédition à l’embouchure de la Kennebec pour y fonder Sagadahoc, sous le commandement de George Popham, fils d’un des principaux investisseurs. Les colons n’y trouvèrent pas les métaux précieux dont ils rêvaient et finirent par abandonner le site au printemps suivant. De mauvaises relations avec les Amérindiens soldées par une attaque meurtrière, un hiver aussi précoce que rigoureux et des vivres insuffisants eurent raison de leur courage.

La même année, en 1608, alors que les Français fondaient Québec, un groupe de séparatistes du nord de l’Angleterre se résolut à s’exiler aux Pays-Bas. Les séparatistes étaient des calvinistes qui considéraient que l’Eglise d’Angleterre était trop corrompue pour être efficacement réformée, contrairement aux puritains, qui voulaient la réformer radicalement, mais de l’intérieur. Après douze ans aux Provinces-Unies, où ils craignaient que leurs enfants se fondissent dans une société néerlandaise qu’ils jugeaient trop libérale, ils décidèrent d’émigrer en Amérique. Une partie seulement de la petite communauté décida d’émigrer et finit par trouver un accord avec des investisseurs peu scrupuleux. Des artisans furent engagés pour les épauler une fois sur place et les préparatifs du voyage commencèrent. Un des deux navires affrétés pour l’occasion, le Speedwell, dut rentrer au port et les voyageurs n’eurent d’autre choix que d’effectuer la traversée, à l’automne 1620, à bord d’un seul navire, le plus petit des deux, le fameux Mayflower.

Ils arrivèrent au cap Cod, donc au-delà des limites septentrionales des terres qui leur avaient été attribuées, aux environs de l’embouchure de l’Hudson, et rédigèrent un accord, le Mayflower Compact, par lequel les signataires s’engageaient à respecter les lois et la volonté générale. Loin de constituer l’acte fondateur de la démocratie américaine, comme on le lit encore trop souvent, il s’agissait d’un document visant à faire respecter l’ordre. Les « Pèlerins » passèrent plusieurs semaines à explorer le cap Cod en quête d’un endroit où s’installer, dans le froid et la pluie de l’automne qui s’avançait. Leur choix se porta sur le site qui devint Plymouth. Il présentait l’immense avantage de ne pas être occupé par les Amérindiens, décimés par une épidémie de variole quelques années auparavant.

Les premiers mois furent particulièrement éprouvants : la moitié des passagers ne survécut pas au premier hiver, et à certains moments les vivants étaient à peine assez nombreux pour enterrer les morts. Deux Amérindiens, Samoset puis Squanto, vinrent à leur rencontre, leur parlèrent en anglais et leur proposèrent de l’aide, ce qui leur permit notamment de planter leur première récolte, suivie à l’automne 1621 par la première célébration du Thanksgiving américain. En réalité, les Amérindiens Wampanoags et leur chef Massasoit, affaiblis par la grande épidémie, avaient besoin d’alliés contre leurs ennemis, les puissants Narragansetts (actuel Rhode Island). Les « Pères Pèlerins » se trouvèrent pris malgré eux dans une diplomatie amérindienne qui leur échappait peut-être plus qu’ils ne voulaient l’admettre. La colonie vivota pendant les premières années, les investisseurs anglais n’étaient guère satisfaits et les compagnons de William Bradford travaillèrent dur pour rembourser leurs dettes. Plymouth fut épargnée par les épidémies et la famine, ainsi que par les Amérindiens, sa survie assurée, mais sa prospérité demeurait très relative.

Le Massachusetts et ses satellites

Au cours des mêmes années 1620, les Ecossais firent valoir leur titre sur une Acadie qu’ils appelaient Nova Scotia pour faire pendant à la Nouvelle-Angleterre. La région fut aussi l’objet de plusieurs autres entreprises, d’abord liées à la pêche.

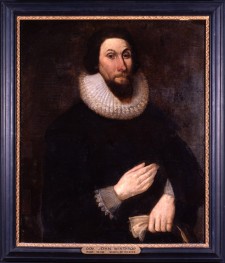

Ce fut le cas par exemple de la Dorchester Company, formée notamment par le pasteur John White. Son projet était de financer une base permanente sur la côte américaine pour dynamiser le secteur de la pêche à Dorchester et du même coup lutter contre le chômage et la pauvreté. Un premier établissement fut fondé en 1623 au cap Ann avant d’être déplacé en 1626 à Naumkeag, renommé par la suite Salem. Ce fut un échec : la Dorchester Company, moribonde, fut rachetée par la New England Company en 1628 et une première équipe fut envoyée sous la houlette de John Endecott. Entre temps, la New England Company devint la Massachusetts Bay Company. Cette dernière obtint une charte royale en mars 1629 et on prépara alors une migration de grande envergure, qui vit un millier de colons traverser l’océan en 1629 puis surtout 1630. John Winthrop, un hobereau puritain du Suffolk et avocat à Londres, fut nommé gouverneur et s’engagea à émigrer en personne.

La « grande migration » revêtait un caractère particulier : il s’agissait d’une migration largement puritaine et familiale, contrairement à la migration virginienne, composée en grande partie de jeunes hommes célibataires qui n’avaient souvent pas l’intention de s’installer durablement en Amérique. Parfois, ce furent des villages entiers qui suivirent leur pasteur afin de vivre leur foi librement, loin d’instances ecclésiastiques de plus en plus ouvertement hostiles aux revendications puritaines.

Salem ne fut pas considérée comme l’endroit idéal pour s’établir durablement : un groupe de colons s’installa sur une péninsule plus au sud, que l’on baptisa Boston. D’autres villages furent fondés dans les environs, tout autour de la grande baie, initiant ainsi une expansion destinée à s’amplifier à mesure que l’immigration se combinait à un accroissement naturel peu affecté par les épidémies. Le climat de la Nouvelle-Angleterre, à défaut d’être très clément, avait le mérite d’être tempéré et sain, sans commune mesure avec les ravages causés par la malaria et la dysenterie dans la Chesapeake.

L’importance que les puritains accordaient aux questions religieuses jusque dans les moindres détails rendait inévitables les désaccords et les divergences d’interprétation, dont certaines semblaient mettre en danger l’existence même de la colonie par leurs possibles répercussions politiques. Des dissidents comme Roger Williams et Anne Hutchinson en firent les frais et furent expulsés du Massachusetts. Ils allaient se retrouver, avec d’autres dissidents, dans le Rhode Island. Les quakers qui furent pendus en 1660 avaient déjà été bannis plusieurs fois, et ce furent ces transgressions répétées, ajoutées à la menace qu’ils représentaient aux yeux des autorités puritaines, qui conduisirent à leur exécution, plus que leur conviction religieuse.

La Nouvelle-Angleterre ne disposa jamais d’un produit d’exportation phare comme le tabac de Virginie ou le sucre des Antilles et son sol, surtout près des côtes, était relativement ingrat. Quand la « grande migration » des années 1630 s’arrêta brusquement en raison des bouleversements politiques des années 1640 en métropole, la crise économique qui s’ensuivit, marquée par un effondrement des prix, força les colons à se tourner vers l’exportation : au poisson des côtes acadiennes et de Terre-Neuve et aux pelleteries s’ajoutaient les produits de la forêt (tonneaux, mats, douelles) et plus largement la construction navale, mais aussi l’élevage (porcs, bœufs) et la culture des céréales une fois les terres plus fertiles du Connecticut mises en œuvre. Tous ces produits rendaient la région autosuffisante et alimentaient les marchés antillais et plus largement atlantiques : des îles comme la Barbade, les Canaries ou Madère étaient tellement absorbées par leur culture phare qu’elles se résignaient à importer toute leur nourriture, par exemple. Les Novanglais prospérèrent également dans le transport de marchandises, ce qui les mettait en position de concurrence avec les Néerlandais et Boston s’imposa rapidement comme une plaque tournante du commerce atlantique.

Le Connecticut

Les terres rocheuses ou sablonneuses de la frange côtière orientale montrèrent rapidement leurs limites : dès 1635, les convoitises portèrent sur les terres de la vallée du Connecticut dont la fertilité avait été vantée par certains Néerlandais de la Nouvelle-Amsterdam … qui regrettèrent amèrement cette publicité par la suite. Hartford, Wethersfield et Windsor furent fondées en 1636, de même que Springfield plus en amont qui resta dans le giron du Massachusetts. L’embouchure du fleuve était contrôlée par le fils de John Winthrop, John Jr., à Saybrook, dans le cadre d’une aventure spéculative sans lendemain qui avait suscité un temps l’enthousiasme des grands noms du puritanisme politique.

D’autres puritains, derrière un autre grand nom de la cause puritaine, le pasteur John Davenport, poussèrent un peu plus loin sur la côte du Long Island Sound pour fonder New Haven et une série de villages regroupés au sein d’une colonie du même nom. New Haven était la plus puritaine des colonies puritaines. Avec Plymouth et le Massachusetts, New Haven, la plus près du voisin néerlandais, et le Connecticut, exposé à la menace de tribus amérindiennes rivales, se regroupèrent pour fonder la Confédération des colonies unies de Nouvelle-Angleterre en 1643. Cet organe de concertation, à vocation essentiellement défensive, permit de désamorcer plusieurs conflits potentiels, tant avec les Amérindiens qu’avec les Néerlandais. Une des sources de tension était le contrôle du wampum, ceinture de coquillages très prisée des Amérindiens et utilisée comme monnaie d’échange. La colonie de New Haven, qui craignait tant les voisins néerlandais, fut en fait absorbée par le Connecticut lors de la réorganisation impériale qui accompagna la Restauration des Stuart sur le trône anglais en 1660.

Le Rhode Island

Le Rhode Island était un cas à part. Il constituait littéralement une enclave dans la Confédération. En effet, ses fondateurs étaient tous des dissidents religieux proscrits du Massachusetts, comme Roger Williams, Anne Hutchinson, William Coddington Samuel Gorton. Le Rhode Island était en réalité l’ensemble des villages anglais de la baie de Narragansett : Providence, Portsmouth, Newport et Warwick. Les puritains ne les désignaient pas comme des dissidents ou des hétérodoxes, mais comme des enthousiastes, des fanatiques et des hérétiques ; plutôt que de les pendre ou de les brûler, ils se contentaient de les expulser de leur sein. Le pasteur Megapolensis de la Nouvelle-Amsterdam considérait le Rhode Island comme la « fosse d’aisance » de la région. L’idée de tolérance religieuse, alors en vogue chez les puritains anglais, finit par s’implanter dans un Rhode Island où, de toute façon, la diversité des opinions était telle que la tolérance était la seule solution viable.

Au nord du Massachusetts, il y avait aussi un ensemble disparate de villages côtiers non puritains qui furent progressivement incorporés au Massachusetts et à sa sphère d’influence : les villages du New Hampshire (Exeter, Portsmouth, Piscataqua) en 1641 et ceux du Maine (Kittery, York, Wells) en 1652. Deux ans plus tard, une flotte envoyée par Oliver Cromwell et commandée par le Major Robert Sedgwick s’empara de l’Acadie, ce qui contribua à consolider la frontière septentrionale de la Nouvelle-Angleterre. L’Acadie fut pourtant restituée à la France en 1667, malgré les vives protestations du Massachusetts qui craignait de perdre l’accès aux riches bancs de poissons, déterminant pour la prospérité des marchands de Nouvelle-Angleterre de plus en plus impliqués dans l’économie atlantique. Cet épisode montre que les colonies américaines et leurs revendications ne pesaient pas lourd dans la balance lors des négociations diplomatiques entre les puissances européennes.

Les colonies médianes

De la Nouvelle-Amsterdam à New York

Dès 1524, l’embouchure de l’Hudson avait été reconnue par Giovanni da Verrazzano pour le compte de François Ier, mais sans donner lieu à une quelconque implantation. En 1609, Henry Hudson remonta le fleuve jusqu’à l’actuelle Albany. Hudson était employé par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales : comme Cartier, Champlain ou plus tard La Salle, il était lui aussi en quête d’un passage occidental vers l’Asie, après quelques tentatives infructueuses par l’est. Il périt l’année suivante, abandonné par son équipage dans la baie qui porte son nom.

Tabula nautica, qua repraesentantur orae maritimae, meatus, ac freta, noviter a H. Hudsono Anglo ad Caurum supra Novam Franciam, 1612, parue dans: Descriptio ac delineatio geographica… de Hessel Guerritsz

Une Compagnie néerlandaise des Indes occidentales fut formée et les Néerlandais s’employèrent à reconnaître et à cartographier la région. Ils établirent des comptoirs, et non des colonies, notamment Fort Orange (Albany) au confluent de l’Hudson et de la rivière Mohawk, et se consacrèrent au commerce des pelleteries, ce qui ne manquerait pas, à terme, d’être une source de conflit avec les Français. D’autres comptoirs furent implantés à l’embouchure du site stratégique que fut l’Hudson (Fort Amsterdam sur l’île de Manhattan), et plus au sud dans la vallée de la Delaware, près de l’actuelle Philadelphie (Fort Nassau). Les premiers immigrants envoyés à Manhattan étaient essentiellement des réfugiés wallons protestants, et le directeur-général Pierre/Pieter Minuit procéda en 1626 au fameux « achat » de l’île aux Lenape pour soixante florins. Les terres étaient fertiles, le climat sain et aucune attaque amérindienne ne vint ravager l’établissement, baptisé Nouvelle-Amsterdam, qui fut très tôt autosuffisant. Pourtant, sa population n’augmenta guère. En 1630, on ne comptait que 300 habitants, soit autant qu’à Plymouth. Les Antilles et les Indes orientales étaient plus attrayantes pour qui voulait faire fortune. Pour attirer plus de colons, un système de manoirs (patroonship) fut instauré autour de Fort Orange mais ce fut un échec car seul Kiliaen van Rensselaer, un riche actionnaire de la compagnie, accepta de s’y installer.

La colonie était partagée en deux zones économiques : le nord vivait du commerce des fourrures, le sud de l’agriculture. Les immigrants à la Nouvelle-Amsterdam étaient d’origines très diverses : outre les wallons et les huguenots calvinistes, on y trouvait des luthériens de Westphalie qui avaient fui les ravages de la guerre de Trente ans, des puritains de Nouvelle-Angleterre, notamment sur Long Island, et même quelques juifs réfugiés après la prise par les Portugais de la Nouvelle-Hollande du Brésil en 1654. La tolérance de fait, et non de principe, malgré les réécritures mythiques ultérieures, ne doit pas faire oublier l’existence de profonds préjugés religieux. La Nouvelle-Amsterdam n’était pas en avance sur son temps et la tolérance avait une forte dimension pragmatique. En outre, elle était essentiellement imposée par la métropole à des autorités coloniales récalcitrantes.

Les relations avec les Amérindiens étaient également tendues : deux guerres, dans les années 1640 et 1650, se soldèrent par des massacres. De même, le voisinage avec les colonies de Nouvelle-Angleterre (Connecticut et New Haven) n’était pas simple : les prétentions territoriales des uns se heurtaient à celles des autres, et une première guerre anglo-néerlandaise en Europe (1652-1654) vint encore compliquer la donne en Amérique. Un arrangement temporaire avait été trouvé au traité de Hartford (1650) et une frontière avait été tracée qui coupait notamment Long Island en deux parties, une anglaise et une néerlandaise.

A partir de 1647, la petite colonie fut prise en main par l’énergique Petrus Stuyvesant qui ne savait pas, alors, qu’il en serait le dernier directeur-général (gouverneur). En effet, par sa position d’enclave néerlandaise au milieu de colonies anglaises, la colonie fut la victime collatérale des rivalités anglo-néerlandaises relatives à la traite des esclaves, notamment sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest. La Nouvelle-Amsterdam fut prise en 1664, sans véritablement opposer de résistance, qui aurait de tout façon été inutile face à la supériorité militaire de l’expédition anglaise renforcée par des troupes de Nouvelle-Angleterre. Dans le traité de Bréda qui mettait fin à la deuxième guerre anglo-néerlandaise (1665-1667), la métropole préféra céder cette petite colonie aux Anglais et garder les possessions anglaises prises lors du conflit, notamment Suriname pour son potentiel sucrier, et la petite île de Run, aux Moluques (Indonésie actuelle), une des principales sources mondiales de noix de muscade. Ce qui n’était encore qu’un gros village fut renommé New York en hommage au Duc d’York, le futur Jacques II. Ramenée à l’échelle globale de l’« empire » néerlandais au XVIIe siècle, la Nouvelle-Amsterdam était loin d’être l’« île au centre du monde ».

En 1660, la colonie comptait 10 000 habitants, dont 1300 à Nouvelle Amsterdam. On y trouvait des esclaves dans environ deux foyers sur cinq, un nombre important pour une colonie du nord. C’était un esclavage essentiellement urbain, contrairement à celui pratiqué dans les colonies du Sud où il était exclusivement agricole. C’est seulement après la conquête anglaise que la population s’accrût : en 1685, on y dénombrait 15 000 habitants dont 3 000 à New York City. La partie septentrionale, autour d’Albany, resta longtemps très néerlandaise et ne s’anglicisa que très lentement, alors que Long Island se divisait en douze villages anglais et cinq villages néerlandais.

Novi Belgii Novaeque Angliae… (Carte de la Nouvelle-Belgique ou Nouvelle-Hollande), 1685, par Nicolaes Visscher

La Nouvelle-Suède

Novae Svecia scu Pensylvania in America, carte parue dans: Kort abeskrifning om beskrifning om provincien Nya Swerige uit America…(Une courte description de la province de la Nouvelle-Suède), 1702, by Thomas Campanius Holm

Les Néerlandais revendiquaient également les terres situées à l’embouchure du fleuve Delaware, plus au sud, mais devant le manque d’initiative de la Compagnie des Indes occidentales, quelques marchands néerlandais s’en allèrent trouver le Roi de Suède, qui leur apporta son soutien. La Nouvelle-Suède, ou Nya Sverige, naquit en 1638 quand Pierre/Pieter Minuit, ancien directeur-général de la Nouvelle-Néerlande, fonda Fort Christina à l’emplacement de l’actuelle Wilmington, Delaware.

Toujours commercialement dépendante de sa voisine néerlandaise, la petite colonie nordique, peuplée de Suédois, de Finlandais mais aussi de Néerlandais et d’Allemands, ne comptait que quelques villages. Un groupe de puritains de New Haven tenta de s’y implanter en 1642 mais en fut chassé très rapidement. Finalement, Stuyvesant s’empara de Fort Casimir en 1655 et la Nouvelle-Suède fut absorbée par la Nouvelle-Néerlande.

La Pennsylvanie

Loin de se résumer à l’actuel État de New York, la Nouvelle-Néerlande comprenait également le Delaware et le New Jersey, que le Duc d’York divisa en deux (East et West Jersey) et qu’il attribua à un certain nombre de propriétaires, notamment des quakers. L’East Jersey fut le théâtre d’une importante migration puritaine, et les deux Jerseys furent réunis en 1702.

Le frère du duc d’York, le Roi Charles II, s’acquitta d’une dette qu’il avait envers le père de William Penn sous la forme d’une immense concession terrienne en Amérique, où Penn, converti au quakerisme, pouvait créer sa « Sainte Expérience ». Après avoir préparé la migration en Europe, il arriva en personne en 1682 et fonda Philadelphie, la cité de l’amour fraternel, au confluent du fleuve Delaware et de la Schuylkill. Philadelphie répondait à un véritable projet urbanistique : elle était organisée selon un plan en damier, avec des rues larges et rectilignes, en contraste marqué avec Boston, par exemple, où ses ruelles étroites et tortueuses étaient directement héritées du Londres médiéval. Il est vrai que Philadelphie, contrairement à Boston, fut fondée après le grand incendie qui ravagea la capitale anglaise en 1666.

L’immigration était plus semblable à celle de Nouvelle-Angleterre qu’à celle des colonies du Sud : la Pennsylvanie attira des familles relativement prospères majoritairement issues de la classe moyenne, avec une identité religieuse clairement marquée. La colonie, dotée de terres d’une exceptionnelle fertilité, fut vite prospère, notamment parce que des colons européens (suédois, finlandais, néerlandais, anglais) étaient déjà implantés dans la région depuis plusieurs décennies. La Pennsylvanie accueillit des quakers par milliers, en majorité d’origine anglaise, mais aussi galloise et allemande, qui établirent des communautés homogènes comme Germantown, par exemple. La tolérance, ici principe fondateur, n’empêcha pas que l’oligarchie quaker au pouvoir soit vue d’un mauvais œil, ni que les Allemands fassent l’objet de préjugés de la part des Anglais.

L’essor des colonies médianes au XVIIIe siècle

Les colonies médianes se distinguèrent à plusieurs égards. En règle générale, la population était plus hétérogène que dans la Chesapeake au sud ou qu’en Nouvelle-Angleterre au nord. Elle connut également une croissance particulièrement remarquable. De 63 000 habitants en 1710, la population blanche fut multipliée par huit en 60 ans, passant à 520 000 en 1770. Cette explosion de la population, due tant à l’accroissement naturel qu’à l’immigration, alimenta une expansion territoriale qui ne fut bloquée que par les Amérindiens alliés des Français dans la région des Grands Lacs, par exemple, ou par la barrière des Appalaches. La croissance démographique nourrit également l’expansion économique : l’envolée de la production agricole fit de la région le grenier à blé de l’Amérique, alimentant non seulement le marché intérieur, mais aussi les Antilles, l’Europe et même l’Afrique. Le modèle dominant demeura la ferme familiale, par opposition aux grandes plantations du Sud.

Contrairement au Sud, les colonies médianes comptèrent globalement peu d’esclaves : on avait plutôt recours aux engagés, des travailleurs sous contrat. En Pennsylvanie et dans le Delaware, la population servile ne dépassa jamais 5%, et elle était concentrée dans les villes comme Philadelphie. Dans ce contexte urbain, les esclaves travaillaient essentiellement dans l’artisanat et les services. En revanche, la ville de New York compta en moyenne 15% d’esclaves, avec un pic à 30% au milieu du XVIIIe siècle. Dans certains comtés de la colonie du même nom, la population servile dépassa les 20%. Le New York, de ce point de vue là, était une colonie à part : si ce n’était pas à proprement parler une colonie esclavagiste, elle était incontestablement une colonie « à esclaves ». En Pennsylvanie, le recours croissant aux esclaves se fit en dépit de l’opposition des quakers à partir des années 1750. Les colonies médianes devinrent littéralement centrales au cours du XVIIIe siècle : Philadelphie et New York comptaient entre 25 000 et 30 000 habitants et dépassèrent Boston avant la moitié du siècle. Quant au Sud, il ne compta jamais de centre urbain comparable, si ce n’est Charleston, dans une moindre mesure. La région médiane vit également se développer les universités, souvent fondées par des églises protestantes, ainsi qu’une presse hebdomadaire de plus en plus importante dans la création d’un espace public, à l’instar de Boston.

Les colonies du Sud

Jamestown et la Virginie (1607)

Jamestown fut fondée au moment où les Français s’efforçaient de s’implanter eux aussi en Amérique du Nord, notamment sous la conduite de Samuel de Champlain. Envisagée à l’origine comme un établissement permanent, la Virginie n’en reste pas moins une entreprise clairement spéculative : sa population fut longtemps composée en majorité d’hommes jeunes et célibataires, parmi lesquels de nombreux serviteurs sous contrat, par opposition à l’immigration familiale de Nouvelle-Angleterre et de Pennsylvanie.

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »225″ height= »156″ class= »size-medium wp-image-4508″ />

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »225″ height= »156″ class= »size-medium wp-image-4508″ />Reconstitution du Fort James

Les premiers colons s’installèrent sur une bande de terre qu’ils pensaient être naturellement protégée contre les attaques amérindiennes, voire espagnoles, mais en réalité la menace vint surtout de l’eau saumâtre et contaminée provoquant la dysenterie, ainsi que des moustiques porteurs de la malaria. La combinaison de ces deux facteurs fit des ravages pendant plusieurs années parmi les immigrants à Jamestown. Il faut y ajouter l’impréparation des premiers colons à subvenir à leurs besoins, notamment par la pêche ou l’agriculture. Comme leurs compatriotes à Roanoke et comme les Français en Floride, ils comptaient sur les autochtones pour les nourrir. En outre, la fondation de Jamestown eut lieu au moment de la pire sécheresse en plusieurs siècles, ce qui eut pour effet de considérablement diminuer les éventuels surplus que les Amérindiens auraient pu leur fournir. Ceux-ci ayant à peine de quoi subsister, il leur était impossible en plus de répondre aux exigences de ces parasites anglais, arrivés à un bien mauvais moment.

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »225″ height= »300″ class= »size-medium wp-image-4512″ />

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »225″ height= »300″ class= »size-medium wp-image-4512″ />Portrait du Capitaine John Smith

La colonie, affaiblie en outre par des dissensions, fut prise en main par l’énergique John Smith, mais après le premier hiver, il ne restait plus que 35 colons sur la centaine qui avait débarqué en avril 1607. Au même moment, les colons de Sagadahoc (avec George Popham), même s’ils avaient été un peu plus épargnés, renonçaient à leur expérience américaine. Une fois encore, l’existence même d’une Amérique anglaise semblait compromise, alors que l’Amérique française, désormais étendue au Saint-Laurent (Québec), restait embryonnaire.

A Jamestown, par ailleurs, les relations avec les Amérindiens se dégradaient et la famine de l’hiver 1609-1610 fut telle que l’on rapporta des cas de cannibalisme – même si l’on doute à présent qu’ils soient avérés. En juin 1610, des renforts inespérés arrivèrent alors que les survivants s’apprêtaient à rentrer en Angleterre et à mettre un terme, une fois encore, à la présence anglaise en Amérique du Nord. Trois gouverneurs successifs, Lord De La Warr, Sir Thomas Dale et Sir Thomas Gates, réussirent à pérenniser une colonie pourtant toujours fragile. Après des essais infructueux avec la variété locale du tabac, trop amère, John Rolfe introduisit une variété plus douce originaire de Trinidad, qui connut un succès sans commune mesure auprès du public anglais, en dépit de l’exécration du roi Jacques pour le tabac. La Virginie avait enfin trouvé le produit d’exportation qui allait en devenir emblématique et en assurer la prospérité. Rolfe est également passé à la postérité pour avoir épousé Pocahontas, la fille du chef de la puissante confédération des Powhatans. C’était là un mariage au symbole puissant et porteur d’espoir, le mariage du Nouveau monde et de l’Ancien, le mariage des cultures, mais un mariage qui resta unique dans l’histoire des colonies anglaises, alors que les Français, et particulièrement les coureurs des bois, étaient bien moins rétifs au métissage. Cependant, l’union scellée par ce mariage permit de préserver une paix fragile entre les Anglais et les Powhatans jusqu’en 1622.

Portrait de Matoaka (Pocahontas), 1616, paru dans The generall historie of Virginia, New England, and the Summer Isles, par John Smith

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »225″ height= »188″ class= »size-medium wp-image-4503″ />

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »225″ height= »188″ class= »size-medium wp-image-4503″ />Vue du site archéologique de l’établissement de John White

Malgré la terrible mortalité qui sévissait dans la colonie, les Amérindiens trouvaient les Anglais de plus en plus envahissants et craignaient pour leur environnement et leur mode de vie. Le matin du 22 mars 1622, ils massacrèrent 350 colons, soit un quart de la population anglaise, et réduisirent à néant les progrès faits en plusieurs années. Les représailles anglaises ne se firent pas attendre, ce qui n’empêcha pas un nouveau massacre en 1644 (500 colons), suivi une fois de plus de représailles féroces. Une des conséquences du « massacre » de 1622 fut l’annulation de la charte de 1606 : la Virginie devint colonie royale en 1624. En réalité, la chute de la Compagnie de Virginie fut orchestrée par certains de ses actionnaires, agacés de ce qui s’était révélé être un échec commercial.

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »150″ height= »96″ class= »size-thumbnail wp-image-4492″ />

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »150″ height= »96″ class= »size-thumbnail wp-image-4492″ />Fragments de creusets

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »126″ height= »200″ class= »size-thumbnail wp-image-4495″ />

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »126″ height= »200″ class= »size-thumbnail wp-image-4495″ />Creuset

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »150″ height= »200″ class= »size-thumbnail wp-image-4485″ />

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »150″ height= »200″ class= »size-thumbnail wp-image-4485″ />Creusets, morceaux de cuivre et cuivre fondu

Comme les autres colonies du Sud, la Virginie resta extrêmement rurale : on n’y trouvait pas de villes, seulement des plantations le long des nombreux cours d’eau qui irriguaient l’immense baie de la Chesapeake. L’accès à l’eau était déterminant pour le commerce et la circulation était bien plus simple par voie fluviale que par voie terrestre. L’absence de centres urbains eut également pour conséquence un faible développement des structures religieuses. Après 1660, l’Eglise anglicane redevint l’église officielle de la colonie, de même que dans toutes les colonies du sud, mais il y avait peu d’églises et de pasteurs, ce qui explique le succès des missionnaires quakers et baptistes dans un arrière-pays en expansion constante, mais assez largement déchristianisé.

La Virginie et l’esclavage

Si les premiers esclaves furent vendus par un navire néerlandais dès 1619, ils ne devinrent majoritaires qu’après 1675. Auparavant, la main d’œuvre se composait d’engagés blancs libérés après un certain nombre d’année de travail qui servait à payer leur traversée. La transition vers une main-d’œuvre servile s’effectua à la fin du XVIIe siècle et s’intensifia au cours du suivant. En 1700, les Noirs représentaient moins de 10% de la population de la Chesapeake et en 1720, leur part était passée à un quart puis è 40% en 1760. La population blanche passa de 90 000 en 1700 à 400 000 en 1770, la population noire de 30 000 à 250 000. Globalement, et malgré l’apparition de bourgades et de villes moyennes, la Chesapeake resta très largement rurale.

L’esclavage dans les « Treize colonies » continentales était généralement moins dur qu’aux Antilles, notamment parce que le climat y était moins hostile, mais aussi parce que les maîtres se flattaient de leur image paternaliste. Par ailleurs, la diminution des importations permit une relative stabilisation des familles d’esclaves. Le message évangélique eut des échos tardifs mais essentiels dans les communautés d’origine africaine, malgré des débuts difficiles puisque les maîtres craignaient que leurs esclaves interprètent le baptême comme une forme d’émancipation. Les pasteurs, essentiellement anglicans, durent adapter leur message au respect de la stratification sociale.

Le Maryland, enclave catholique ? (1634)

Un peu plus au nord de la Virginie se trouvait une colonie singulière, puisqu’elle fut fondée par un catholique, George Calvert, Lord Baltimore. Actionnaire depuis longtemps de la Compagnie de Virginie, entre autres, il se lança d’abord dans une entreprise de pêcheries à Terre-Neuve en 1627, dont le climat exigeant l’incita à s’implanter plus au sud. Il obtint une charte pour les territoires au nord de la Virginie, qu’il appela Maryland en l’honneur de la reine Henriette-Marie, sœur de Louis XIII, mais également en signe de son catholicisme.

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »225″ height= »147″ class= »size-medium wp-image-4498″ />

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »225″ height= »147″ class= »size-medium wp-image-4498″ />Objets de dévotion

Les colons, sous la conduite de son fils et héritier, débarquèrent au printemps 1634, accompagnés de jésuites. Ils souffrirent moins que les pionniers de Jamestown justement car ils pouvaient compter sur le voisin virginien pour se ravitailler. Par ailleurs, les Piscataway (ou Conoy) les voyaient comme d’utiles alliés contre leurs ennemis, les Susquehannocks. On se trouvait donc dans un scénario géopolitique plus proche de celui de Plymouth que de celui de Jamestown.

La principale culture, comme en Virginie, était celle du tabac, ce qui impliquait une main-d’œuvre similaire et un habitat tout aussi dispersé – donc pas de villes. Le Maryland connut une période troublée au moment des guerres civiles : un afflux de puritains de Virginie, chassés par le gouverneur Berkeley en 1643 fut rejoint par un autre groupe en 1648. Paradoxalement, les catholiques étaient désormais minoritaires dans leur propre colonie. C’est une des raisons qui explique la proclamation d’une loi de tolérance en 1649. Il ne faudrait pas pour autant y lire l’avènement précoce du principe de tolérance : il s’agissait de punir l’intolérance afin de garantir une certaine cohésion dans une colonie multiconfessionnelle. Les puritains s’emparèrent du pouvoir par la force dans les années 1650, mais finirent par le rendre à Lord Baltimore à la fin du règne de Cromwell en échange de leur amnistie.

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »225″ height= »171″ class= »size-medium wp-image-4511″ />

http://preservationvirginia.org, http://historicjamestowne.org » width= »225″ height= »171″ class= »size-medium wp-image-4511″ />Pipes et fragments d’une cassette d’enfournement

En matière de structures sociales, le déséquilibre entre hommes et femmes diminua progressivement. Les femmes, souvent veuves, virent leur pouvoir s’accroître avant que le patriarcat typique du Sud prenne le dessus. La femme sudiste se trouva alors confinée à la sphère domestique. De même, l’âge au mariage devint moins tardif, le taux de mortalité resta élevé mais l’espérance de vie augmenta jusqu’à la cinquantaine. Une nouvelle figure fit son entrée dans la famille sudiste : les grands-parents, qui avaient été présents en Nouvelle-Angleterre depuis la fondation. De plus en plus d’enfants, par ailleurs, atteignirent l’âge adulte.

Le XVIIIe siècle

Comme dans les autres régions, l’immigration s’ajoutait à l’accroissement naturel : 42 nouveaux comtés furent créés entre 1721 et 1776 dans les seules colonies du Maryland et de Virginie. La poussée vers l’ouest était inexorable au vu de cette densification progressive de la population. Celle-ci s’accompagna de la création de réseaux familiaux et de l’émergence d’une élite sociale et politique essentiellement par intermariages. Le XVIIIe siècle fut le théâtre, dans les colonies et particulièrement dans le Sud, d’une véritable « anglicisation » des goûts et des aspirations. On imitait de son mieux la gentry métropolitaine en se faisant bâtir des demeures en brique selon un plan classique, en s’adonnant à la lecture, en se tenant au courant des auteurs et ouvrages à succès dans l’ancien monde. Les objets de luxe prirent une place jusque là inédite dans les sociétés coloniales : les tapis, l’argenterie, les vases, mais aussi les instruments de musique traversaient à leur tour l’Océan Atlantique. Les annonces d’arrivages dans la presse, à mesure que le siècle progresse, témoignent du raffinement et de la complexité du goût et des aspirations : les descriptions des marchandises sont de plus en plus précises et détaillées, et on indique autant le degré de qualité des produits que leur provenance. Certaines annonces, principalement pour les livres, indiquent ce qu’il convient d’avoir lu pour paraître à la page.

Parallèlement à cette tendance, le Sud vit se développer une sociabilité nouvelle qui devint par la suite emblématique : les Sudistes, notamment les plus aisés, se découvrirent une passion pour le jeu, les bals et les courses de chevaux. Plus largement, ce fut l’irruption puis le règne de l’ostentation, de l’hédonisme, d’un goût du luxe qui provoqua un endettement inquiétant. Les pasteurs, essentiellement anglicans en dehors du l’arrière pays, cautionnaient ces évolutions ainsi que la moralité permissive qui les accompagnait, par opposition à un évangélisme plus sourcilleux dans les régions sous-peuplées.

De la Caroline aux Carolines

Les terres situées entre la Virginie et la Floride avaient été accordées à Sir Robert Heath dès 1629 sous le nom de « Carolana ». Elles devaient servir de refuge aux huguenots qui avaient survécu au siège de la Rochelle et avaient afflué en Angleterre. Mais l’entreprise resta lettre morte.

Peu après la Restauration de la monarchie en 1660, un groupe d’aristocrates influents obtint une charte pour les terres en question. Parmi les huit propriétaires figuraient Anthony Ashley Cooper, futur Lord Shaftesbury, mais aussi Edward Hyde, comte de Clarendon et principal ministre de Charles II, ou encore George Monck, duc d’Albemarle, un général de l’armée cromwellienne qui avait facilité le retour des Stuart. Moyennant une déclaration d’allégeance à la couronne, les colons pourraient bénéficier de la liberté de conscience – pourvu qu’elle fût limitée au protestantisme.

La colonisation devait être largement intra-américaine : elle permettait d’absorber une population qui ne trouvait plus de terre à la Barbade, où la culture du sucre s’était accompagnée d’une forte concentration foncière, faisant ainsi de la Caroline la « colonie d’une colonie ». L’avantage était que les colons étaient déjà acclimatés, ce qui augmentait grandement leurs chances de survie. Au premier contingent d’environ 800 Barbadiens s’ajouta un groupe de Nouvelle-Angleterre, mais les uns comme les autres furent déçus par les terres des environs du cap Fear, jugées insuffisamment fertiles, et l’implantation fut abandonnée.

La paix avec l’Espagne en 1667 avait fait s’évanouir les menaces venant du sud et rendait la colonisation moins risquée. Shaftesbury et son célèbre secrétaire, John Locke, rédigèrent les Fundamental Constitutions, qui garantissaient la tolérance religieuse – toujours restreinte aux différentes variantes du protestantisme – tout en proclamant l’anglicanisme comme religion officielle. Un nouvel établissement, nommé Charles Towne, fut fondé à l’embouchure de l’Ashley en 1670, déplacé ensuite au confluent de l’Ashley et de la Cooper puis rebaptisé Charleston. Deux ans plus tard, on y trouvait 271 hommes et 69 femmes. A la suite de la révocation de l’Edit de Nantes (1685), la Caroline du Sud reçut un afflux de huguenots. La Caroline devait avoir une organisation sociale aristocratique extrêmement hiérarchisée, qui resta très largement théorique. D’abord envisagée au singulier, la colonie fut divisée en deux provinces, Albemarle au nord et Clarendon au sud, ancêtres des deux états actuels de Caroline du Nord et du Sud.

Les projets initiaux de culture de la soie, de la vigne, du gingembre et de l’olivier s’évanouirent rapidement face à la réalité du terrain. Toutefois, la colonie fut rapidement autosuffisante en nourriture, et elle entretint des liens commerciaux privilégiés avec les Antilles. La profusion de gibier, notamment de cerfs, permit d’abord d’exporter des peaux, d’autant plus que dans l’ensemble, les Amérindiens étaient disposés à commercer avec les colons. Au début du XVIIIe siècle, la riziculture, sûrement importée d’Afrique de l’Ouest, se développa rapidement et fournit à la colonie des exportations très rentables.

La Caroline du Sud se distinguait des autres colonies, notamment par sa très forte concentration d’esclaves africains, très tôt plus nombreux que les Blancs. Ce qui ne fut pas sans susciter un climat d’angoisse : les colons vivaient dans la crainte permanente des rébellions d’esclaves, des craintes qui furent confirmées lors de la « rébellion de Stono » en 1739. Quant à la province d’Albemarle, la future Caroline du Nord, elle ne se développa pas vraiment : en l’absence de villes, sa population resta très éclatée et son économie se résumait à une agriculture de subsistance à laquelle s’ajoutait un peu de tabac. Elle resta longtemps la colonie anglaise la moins développée d’Amérique du Nord.

La Géorgie ou la philanthropie du glacis

La fondation de la Géorgie, dernière colonie britannique fondée avant la Révolution américaine, était au croisement de la géostratégie et de la philanthropie. En 1732, James Oglethorpe et ses associés se virent octroyer par George II les terres situées entre la Savannah et l’Altamaha. Au départ, l’idée était d’y donner une seconde chance aux infortunés que les dettes avaient conduits en prison, ainsi qu’à des réfugiés religieux, comme les moraves ou les luthériens récemment expulsés de Salzbourg, ou encore une quarantaine de Juifs sépharades portugais. L’esclavage y fut interdit, avant d’être finalement établi, notamment sous la pression de l’évangéliste anglican George Whitefield. Étaient interdites aussi la fabrication, l’importation et la consommation de rhum et autres spiritueux. Ce qui eut pour conséquence de rendre la Géorgie bien moins attrayante que sa voisine du nord, la Caroline du Sud, où l’on pouvait boire et vendre de l’alcool, notamment aux colonies antillaises, tout en s’enrichissant grâce au labeur d’une importante main-d’œuvre servile. Plus prosaïquement, dans un contexte diplomatique de plus en plus tendu entre la Grande-Bretagne et l’Espagne, il devenait crucial de peupler cette zone tampon entre Caroline du Sud et la Floride. En d’autres termes, d’en faire un glacis.

Conclusion (afficher)

Au milieu du XVIIIe siècle, l’hégémonie espagnole n’est plus qu’un lointain souvenir, et le siècle d’or semble bien terni. Les Néerlandais n’ont plus de possession en Amérique du nord depuis près d’un siècle, et ce sont à présent la Grande-Bretagne et la France qui se disputent une suprématie impériale de plus en plus globale. La Grande-Bretagne a largement consolidé son empire sur le littoral nord-américain, à l’exception d’une Floride qui demeure encore dans le giron espagnol, alors que la Nouvelle-France, bien moins peuplée que les colonies britanniques, couvre néanmoins des territoires immenses qui, de la Louisiane au Saint-Laurent en passant par le pays des Illinois et l’Acadie, semblent enserrer les possessions britanniques. Ce sont pourtant les Britanniques qui finiront par emporter ce premier acte de la « deuxième guerre de Cent ans » et à s’emparer des « quelques arpents de neige » délaissés par la France, avant de perdre à leur tour leur empire américain aux mains des colons révoltés.

Lectures suggérées (afficher)

Andrews, Kenneth R., Trade, plunder and settlement: maritime enterprise and the genesis of the British Empire, 1480-1630. Cambridge, Cambridge University Press, 1984.

Binoche, Jacques, Histoire des États-Unis, Paris, Ellipses, 2003.

Bradford, William, Histoire de la colonie de Plymouth: chroniques du Nouveau monde (1620-1647). Éd. Lauric Henneton. Genève, Labor et Fides, 2004.

Bremer, Francis J., The Puritan experiment: New England society from Bradford to Edwards. Revised edition, Hanover, University Press of New England, 1995.

Bremer, Francis J., John Winthrop: America’s Forgotten Founding Father. New York, Oxford University Press, 2003.

Cottret, Bernard, Jacques Pothier, Lauric Henneton, et Bertrand Van Ruymbeke, Naissance de l’Amérique du Nord: les actes fondateurs, 1607-1776, Paris, les Indes Savantes, 2008.

Hatfield, April Lee, Atlantic Virginia: Intercolonial Relations in the Seventeenth Century, Philadelphia, Pa., University of Pennsylvania Press, 2004.

Horn, James P., A Land as God made it: Jamestown and the Birth of America. New York, Basic Books, 2005.

Jacobs, Jaap, The colony of New Netherland a Dutch settlement in seventeenth-century America. Ithaca, New York, Cornell University Press, 2009.

Kaspi, André, Les Américains, tome 1 : 1607-1945, Paris, Le Seuil, 1996.

Kupperman, Karen Ordahl. Roanoke: The Abandoned Colony, 2e éd. Lanham, Md., Rowman & Littlefield, 2007.

Kupperman, Karen Ordahl, The Jamestown Project. Cambridge [Mass.], Belknap Press, 2008.

Landsman, Ned C., Crossroads of Empire: the middle colonies in British North America, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010.

Mancall, Peter C., The Atlantic world and Virginia, 1550-1624,Chapel Hill, University of North Carolina Press, for the Omohundro Institute of Early American History and Culture, 2007.

Meinig, D. W., The Shaping of America: a geographical perspective on 500 years of history. New Haven, Yale University Press, 1988.

Middleton, Richard, Colonial America: A History, 1565-1776. 3e éd. Oxford, UK, Blackwell Publishers, 2002.

Remond, René, Histoire des États-Unis, Paris, Presses Universitaires de France, 2003, Collection : Que sais-je ?

Rink, Oliver A., Holland on the Hudson an economic and social history of Dutch New York. Ithaca, Cornell University Press, 1989.

Roper, L. H.. et B. Van Ruymbeke, Conceiving Carolina proprietors, planters, and plots, 1662-1729, New York, Palgrave Macmillan, 2004.

Roper, L. H., The English Empire in America, 1602-1658 beyond Jamestown, London, Pickering & Chatto, 2009.

Rutman, Darrett Bruce, Winthrop‘s Boston; Portrait of a Puritan Town, 1630-1649. New York: Norton, 1972.

Shorto, Russell, The Island at the Center of the World: The Epic Story of Dutch Manhattan and the Forgotten Colony That Shaped America. New York: Doubleday, 2004.

Van Ruymbeke, Bertrand, et Randy J Sparks, Éd., Memory and Identity: The Huguenots in France and the Atlantic Diaspora. Columbia, S.C: University of South Carolina Press, 2003.

Wood, Peter H., Black Majority; Negroes in Colonial South Carolina from 1670 Through the Stono Rebellion. First ed., New York, Knopf, 1974.

Zinn, Howard, Une histoire populaire des États-Unis, De 1492 à nos jours, Paris, Agone, 2003.